Questões de Concurso

Comentadas sobre sintaxe em português

Foram encontradas 12.066 questões

O texto refere-se à questão.

A Terra é chata

Estou a fim de concordar com os terraplanistas. Mas, antes, meu cérebro terá de virar uma pizza

I – Pelo gênero textual usado pelo autor e considerando a exposição de Marcos Bagno, na obra Nada na língua é por acaso, Castro usou predominantemente a norma culta.

II – Pelo gênero textual usado pelo autor e considerando a exposição de Marcos Bagno, na obra Nada na língua é por acaso, Castro usou predominantemente a norma popular.

III – Pelo gênero textual usado pelo autor e considerando a exposição de Marcos Bagno, na obra Nada na língua é por acaso, Castro usou predominantemente a norma-padrão.

IV – No segundo parágrafo, segundo período, na oração “Eles o estão chamando de TOI 700 d [...]”, o uso do pronome oblíquo “o” expressa uma construção da norma culta, conforme a exposição de Marcos Bagno, na obra Nada na língua é por acaso.

V – No quinto parágrafo, primeiro período, a concordância nominal usada pelo autor, “Os cientistas [...]”, ocorre na norma-padrão, mas não ocorre predominantemente na norma popular, na qual se flexiona somente o determinante: “Os cientista”.

Está correto apenas o que se afirma em

SEIXAS, Heloisa. Contos mínimos. Rio de Janeiro: Record,

2001.

Leia o texto, para responder à questão.

O escritor argentino Jorge Luis Borges, que não era muito simpático à etimologia, apontou a inutilidade de saber que a palavra cálculo veio do latim “calculus”, pedrinha, em referência aos pedregulhos usados antigamente para fazer contas.

Tal conhecimento, argumentou o genial autor de “A Biblioteca de Babel”, não nos permite “dominar os arcanos da álgebra”. Verdade: ninguém aprende a calcular estudando etimologia.

O que Borges não disse é que o estudo da história das palavras abre janelas para como a linguagem funciona, como produz seus sentidos, que de outro modo permaneceriam trancadas. É pouco?

Exemplo: a história de “calculus” não ensina ninguém a fazer contas, mas a do vírus ilustra muito bem o mecanismo infeccioso que opera dentro dos – e entre os – idiomas.

O latim clássico “virus”, empregado por Cícero e Virgílio, é a origem óbvia da palavra sob a qual se abriga a apavorante covid-19. Ao mesmo tempo, é uma pista falsa.

Cícero e Virgílio não faziam ideia da existência de um troço chamado vírus. Este só seria descoberto no século 19, quando o avanço das ciências e da tecnologia já tinha tornado moda recorrer a elementos gregos e latinos para cunhar novas expressões para novos fatos.

Contudo, a não ser pelo código genético rastreável em palavras como visgo, viscoso e virulento, fazia séculos que o “virus” latino hibernava. Foi como metáfora venenosa que, já às portas do século 20, saiu do frigorífico clássico para voltar ao quentinho das línguas.

Em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerink decidiu batizar assim certo grupo de agentes infecciosos invisíveis aos microscópios de então, com o qual o francês Louis Pasteur tinha esbarrado primeiro ao estudar a raiva.

O vírus nasceu na linguagem científica, mas era altamente contagioso. Acabou se tornando epidêmico no vocabulário comum de diversas línguas. O vírus da palavra penetrou no vocabulário da computação em 1972, como nome de programas maliciosos que se infiltram num sistema para, reproduzindo-se, colonizá-lo e infectar outros.

No século 21, com o mundo integrado em rede, deu até num verbo novo, viralizar. Foi a primeira vez que um membro da família ganhou sentido positivo, invejável: fazer sucesso na internet, ser replicado em larga escala nas redes sociais.

Mesmo essa acepção, como vimos, tinha seu lado escuro, parente de um uso metafórico bastante popular que a palavra carrega há décadas. No século passado, tornou-se possível falar em “vírus do fascismo”, por exemplo. Ou “vírus da burrice”.

Antigamente, quando se ignorava tudo sobre os vírus, uma receita comum que as pessoas usavam para se proteger do risco de contrair as doenças provocadas por eles era rezar. Está valendo.

(Sérgio Rodrigues. O vírus da linguagem. Folha de S.Paulo, 12.03.2020.

Adaptado)

Leia o texto, para responder à questão.

O escritor argentino Jorge Luis Borges, que não era muito simpático à etimologia, apontou a inutilidade de saber que a palavra cálculo veio do latim “calculus”, pedrinha, em referência aos pedregulhos usados antigamente para fazer contas.

Tal conhecimento, argumentou o genial autor de “A Biblioteca de Babel”, não nos permite “dominar os arcanos da álgebra”. Verdade: ninguém aprende a calcular estudando etimologia.

O que Borges não disse é que o estudo da história das palavras abre janelas para como a linguagem funciona, como produz seus sentidos, que de outro modo permaneceriam trancadas. É pouco?

Exemplo: a história de “calculus” não ensina ninguém a fazer contas, mas a do vírus ilustra muito bem o mecanismo infeccioso que opera dentro dos – e entre os – idiomas.

O latim clássico “virus”, empregado por Cícero e Virgílio, é a origem óbvia da palavra sob a qual se abriga a apavorante covid-19. Ao mesmo tempo, é uma pista falsa.

Cícero e Virgílio não faziam ideia da existência de um troço chamado vírus. Este só seria descoberto no século 19, quando o avanço das ciências e da tecnologia já tinha tornado moda recorrer a elementos gregos e latinos para cunhar novas expressões para novos fatos.

Contudo, a não ser pelo código genético rastreável em palavras como visgo, viscoso e virulento, fazia séculos que o “virus” latino hibernava. Foi como metáfora venenosa que, já às portas do século 20, saiu do frigorífico clássico para voltar ao quentinho das línguas.

Em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerink decidiu batizar assim certo grupo de agentes infecciosos invisíveis aos microscópios de então, com o qual o francês Louis Pasteur tinha esbarrado primeiro ao estudar a raiva.

O vírus nasceu na linguagem científica, mas era altamente contagioso. Acabou se tornando epidêmico no vocabulário comum de diversas línguas. O vírus da palavra penetrou no vocabulário da computação em 1972, como nome de programas maliciosos que se infiltram num sistema para, reproduzindo-se, colonizá-lo e infectar outros.

No século 21, com o mundo integrado em rede, deu até num verbo novo, viralizar. Foi a primeira vez que um membro da família ganhou sentido positivo, invejável: fazer sucesso na internet, ser replicado em larga escala nas redes sociais.

Mesmo essa acepção, como vimos, tinha seu lado escuro, parente de um uso metafórico bastante popular que a palavra carrega há décadas. No século passado, tornou-se possível falar em “vírus do fascismo”, por exemplo. Ou “vírus da burrice”.

Antigamente, quando se ignorava tudo sobre os vírus, uma receita comum que as pessoas usavam para se proteger do risco de contrair as doenças provocadas por eles era rezar. Está valendo.

(Sérgio Rodrigues. O vírus da linguagem. Folha de S.Paulo, 12.03.2020.

Adaptado)

Leia o texto, para responder à questão.

O escritor argentino Jorge Luis Borges, que não era muito simpático à etimologia, apontou a inutilidade de saber que a palavra cálculo veio do latim “calculus”, pedrinha, em referência aos pedregulhos usados antigamente para fazer contas.

Tal conhecimento, argumentou o genial autor de “A Biblioteca de Babel”, não nos permite “dominar os arcanos da álgebra”. Verdade: ninguém aprende a calcular estudando etimologia.

O que Borges não disse é que o estudo da história das palavras abre janelas para como a linguagem funciona, como produz seus sentidos, que de outro modo permaneceriam trancadas. É pouco?

Exemplo: a história de “calculus” não ensina ninguém a fazer contas, mas a do vírus ilustra muito bem o mecanismo infeccioso que opera dentro dos – e entre os – idiomas.

O latim clássico “virus”, empregado por Cícero e Virgílio, é a origem óbvia da palavra sob a qual se abriga a apavorante covid-19. Ao mesmo tempo, é uma pista falsa.

Cícero e Virgílio não faziam ideia da existência de um troço chamado vírus. Este só seria descoberto no século 19, quando o avanço das ciências e da tecnologia já tinha tornado moda recorrer a elementos gregos e latinos para cunhar novas expressões para novos fatos.

Contudo, a não ser pelo código genético rastreável em palavras como visgo, viscoso e virulento, fazia séculos que o “virus” latino hibernava. Foi como metáfora venenosa que, já às portas do século 20, saiu do frigorífico clássico para voltar ao quentinho das línguas.

Em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerink decidiu batizar assim certo grupo de agentes infecciosos invisíveis aos microscópios de então, com o qual o francês Louis Pasteur tinha esbarrado primeiro ao estudar a raiva.

O vírus nasceu na linguagem científica, mas era altamente contagioso. Acabou se tornando epidêmico no vocabulário comum de diversas línguas. O vírus da palavra penetrou no vocabulário da computação em 1972, como nome de programas maliciosos que se infiltram num sistema para, reproduzindo-se, colonizá-lo e infectar outros.

No século 21, com o mundo integrado em rede, deu até num verbo novo, viralizar. Foi a primeira vez que um membro da família ganhou sentido positivo, invejável: fazer sucesso na internet, ser replicado em larga escala nas redes sociais.

Mesmo essa acepção, como vimos, tinha seu lado escuro, parente de um uso metafórico bastante popular que a palavra carrega há décadas. No século passado, tornou-se possível falar em “vírus do fascismo”, por exemplo. Ou “vírus da burrice”.

Antigamente, quando se ignorava tudo sobre os vírus, uma receita comum que as pessoas usavam para se proteger do risco de contrair as doenças provocadas por eles era rezar. Está valendo.

(Sérgio Rodrigues. O vírus da linguagem. Folha de S.Paulo, 12.03.2020.

Adaptado)

Em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerink decidiu batizar assim certo grupo de agentes infecciosos invisíveis aos microscópios de então, com o qual o francês Louis Pasteur tinha esbarrado primeiro ao estudar a raiva.

A expressão “de então” exprime a noção de

( ) Há no trecho duas orações coordenadas e duas subordinadas.

( ) O trecho “para salvar uns aos outros” é uma oração reduzida de infinitivo.

( ) Há três conjunções no trecho: “e”, “se” e “para”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

FUGA

De repente você resolve: fugir.

Não sabe para onde nem como

nem por quê (no fundo você sabe

a razão de fugir; nasce com a gente).

É preciso FUGIR.

Sem dinheiro sem roupa sem destino.

Esta noite mesmo. Quando os outros

estiverem dormindo.

Ir a pé, de pés nus.

Calçar botina era acordar os gritos

que dormem na textura do soalho.

Levar pão e rosca; para o dia.

Comida sobra em árvores

infinitas, do outro lado do projeto:

um verdor eterno,

frutescente (deve ser).

Tem à beira da estrada, numa venda.

O dono viu passar muitos meninos

que tinham necessidade de fugir

e compreende.

Toda estrada, uma venda

para a fuga.

Fugir rumo da fuga

que não se sabe onde acaba

mas começa em você, ponta dos dedos.

Cabe pouco em duas algibeiras

e você não tem mais do que duas.

Canivete, lenço, figurinhas

de que não vai se separar

(custou tanto a juntar).

As mãos devem ser livres

para pessoas, trabalhos, onças

que virão.

Fugir agora ou nunca. Vão chorar,

vão esquecer você? ou vão lembrar-se?

(lembrar é que é preciso,

compensa toda fuga.)

Ou vão amaldiçoá-lo, pais da Bíblia?

Você não vai saber. Você não volta nunca.

(Essa palavra nunca, deliciosa.)

Se irão sofrer, tanto melhor.

Você não volta nunca nunca nunca.

E será esta noite, meia-noite

Em ponto.

Você dormindo à meia-noite.

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Fuga. In: Menino antigo.

Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. p. 155-156.

Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido.

Em relação ao trecho apontado, analise as afirmativas abaixo.

I. “Devemos estar atentos”- é uma estrutura de imperativo, pois impõe para ‘‘nós’’ que precisamos estar alertas.

II. “Devemos estar atentos”- é uma estrutura formada pelo sujeito oculto identificado pela desinencial verbal ‘’-mos’’.

III. ‘’para o contexto’’- é o objeto indireto de ‘’Devemos estar atentos’’.

IV. ‘’para o contexto’’- é o complemento nominal de ‘‘atentos’’.

Estão corretas as afirmativas:

“Saber interpretar um texto, a partir do contexto de produção em que ele está inserido, é fundamental para a experiência cotidiana do leitor”.

“Ele” é considerado na morfologia (01) . Na sintaxe, “Ele” se refere ao (02) Já na linguística textual “Ele” se refere a (03) :

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

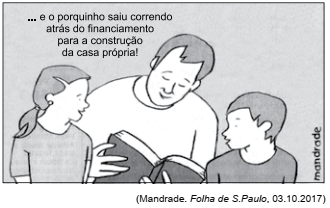

Considere a charge.

Assinale a alternativa em que a afirmação a respeito da

charge está correta de acordo com a norma-padrão da

língua portuguesa.

A usina de Três Gargantas, localizada no Rio Yang Tsé, na China, além de ser a maior hidrelétrica do planeta, exerce outras duas importantes funções: controla as enchentes causadas pela dinâmica fluvial da região e facilita o transporte hidroviário ao longo do Yang Tsé. A conclusão das obras ________ em 2012, com um custo estimado em US$ 25 bilhões.

Até 2012, a usina de Itaipu era a maior usina hidrelétrica do mundo. A sua notória característica é o fato de ser uma hidrelétrica binacional, sendo _______ por Paraguai e Brasil, uma vez que se _______ na fronteira entre esses dois países, no rio Paraná.

Conforme acordado, cada país utilizaria metade do total produzido pela hidrelétrica. Como o Paraguai não utiliza totalmente a sua metade, vende o restante para o Brasil. A Usina Hidrelétrica de Itaipu é responsável por ______ 19% da produção de energia brasileira.

(Rodolfo Alves Pena. “As Maiores Hidrelétricas do Mundo”; Brasil Escola.

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-maioreshidreletricas-mundo.htm>

Texto CG2A1-I

Durante os séculos XXI a XVII a.C., já era possível encontrar indícios do direito de acesso à justiça no Código de Hamurabi, cujas leis foram embasadas na célebre frase “Olho por olho, dente por dente”, da Lei de Talião. O código definia que o interessado poderia ser ouvido pelo soberano, que, por sua vez, teria o poder de decisão.

Em nível global, o acesso à justiça foi ampliado de forma gradual, juntamente com as transformações sociais que ocorreram durante a história da humanidade.

Com a derrota de Hitler em 1945 e, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou contra as ditaduras nazifascistas — devido à entrada dos Estados Unidos da América no conflito, liderando e coordenando os esforços de guerra dos países do Eixo dos Aliados —, o mundo foi tomado pelas ideias democráticas, e o regime autoritário do Estado Novo (iniciado em 1937) já não se podia manter.

Foi somente com a Constituição de 1946 que o acesso à justiça foi materializado, prevendo-se que a lei não poderia excluir do Poder Judiciário qualquer violação de direitos individuais. Esse foi um grande avanço da legislação brasileira, mas não durou muito, já que, quase vinte anos depois, durante o regime militar (1964-1985), o acesso ao Poder Judiciário foi bastante limitado. Nos anos de 1968 e 1969, com a emissão dos atos institucionais, as condutas praticadas por membros do governo federal foram excluídas da apreciação judicial.

A partir de 1970, o Brasil começou a caminhar para a consagração efetiva do direito de acesso à justiça, com a intensificação da luta dos movimentos sociais por igualdade social, cidadania plena, democracia, efetivação de direitos fundamentais e sociais e efetividade da justiça.

Em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal, que materializou expressamente o acesso à justiça em seu artigo 5.º, inciso XXXV, como direito fundamental de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

Nesse sentido, o legislador constituinte não só concedeu a possibilidade de acesso aos tribunais, como também estabeleceu a criação de mecanismos adequados para garanti-la e efetivá-la. O acesso à justiça deve ser compreendido, assim, como o acesso obtido tanto pelos meios alternativos de solução de conflitos de interesses quanto pela via jurisdicional e das políticas públicas, de forma tempestiva, adequada e eficiente, a toda e qualquer pessoa. É a pacificação social com a realização do escopo da justiça.

Internet: <http://www.politize.com.br/>

I “que ocorreram” (segundo parágrafo) por sucedidas.

II “portanto” (terceiro parágrafo) por contanto.

III “da qual” (terceiro parágrafo) por cuja.

Assinale a opção correta

I. Na linha 10, a dupla vírgula isola um aposto cujo referente é a palavra “pai”, na mesma linha.

II. Na linha 12, o emprego da vírgula deve-se à separação de orações coordenadas.

III. Na linha 21, a vírgula separa uma expressão explicativa, no caso, uma oração apositiva.

Quais estão corretas?

TEXTO 14

FRAGMENTO DE IMAGENS DO INCONSCIENTE

NISE DA SILVEIRA | nasceu em Maceió, Alagoas, em 15 de fevereiro de 1905, e faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1999. Médica psiquiatra reconhecida internacionalmente, revolucionou o tratamento mental no Brasil. Denunciada, em 1936, pela posse de livros marxistas, foi presa por 18 meses. Até 1944, permaneceu na semiclandestinidade, afastada do serviço público por razões políticas.

“A pintura dos esquizofrênicos é muito rica em símbolos e imagens que condensam profundas significações e constituem uma linguagem arcaica de raízes universais. Linguagem arcaica, mas não morta. A linguagem simbólica desenvolve- -se em várias claves e pautas, transforma-se e é transformadora. (...) São raras as verbalizações explícitas. O indivíduo cujo campo do consciente foi invadido por conteúdos emergentes das camadas mais profundas da psique estará perplexo, aterrorizado ou fascinado por coisas diferentes de tudo quanto pertencia a seu mundo cotidiano. A palavra fracassa. Mas a necessidade de expressão, necessidade imperiosa inerente à psique, leva o indivíduo a configurar suas visões, o drama de que se tornou personagem, seja em formas toscas ou belas, não importa.”

Em relação ao trecho “A pintura dos esquizofrênicos é muito rica em símbolos e imagens que

condensam profundas significações...”, retirado

do texto 14, é correto afirmar que se trata de:

TEXTO 10

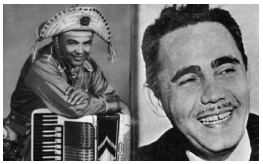

TRECHO DA LETRA DO BAIÃO PARAÍBA (LANÇADO EM 1950)

HUMBERTO TEIXEIRA | nasceu em Iguatu, Ceará, em 5 de janeiro de 1915, e morreu no Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1979. Advogado, deputado federal, autor e compositor. É nacionalmente conhecido como parceiro de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Um grande sucesso da dupla é a composição Asa Branca, lançada em 1947.

Quando a lama virou pedra e mandacaru secou

Quando o ribaçã, de sede, bateu asa e voou

Foi aí que eu vim-me embora carregando a minha dor

Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina

Paraíba masculina, muié macho, sim sinhô

Paraíba masculina, muié macho, sim sinhô

(...)

TEXTO 11

TRECHO DA LETRA DE TERRA (LANÇADA EM 1993)

Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse O saudoso poeta E fosses a Paraíba...

Terra! Terra! Por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria?... (...)

Do cotejamento dos textos 10 e 11 pode-se inferir que: