Questões de Concurso

Comentadas sobre sintaxe em português

Foram encontradas 12.648 questões

Solidão Coletiva – uma crônica sobre o vazio de uma cidade grande

Se pararmos para pensar, a solidão nos persegue. Sempre estamos tão juntos e, ao mesmo tempo, tão sozinhos.

O simples fato de estarmos rodeados por dezenas, centenas ou milhares de pessoas, não nos garante que pertençamos ao grupo.

A cidade é um dos maiores exemplos. Trem, metrô, ônibus em horário de pico. Homens ou mulheres. Jovens ou velhos. Gordos ou magros. Trabalho ou estudo. Cada um do seu jeito, indo cuidar da sua própria vida. Não há conversa ou um sorriso amigável. Rostos sérios e cansados sem ao menos se preocupar em lhe desejar um bom dia. Parece que ninguém está tendo um bom dia.

Na rua, todos têm pressa. Mochila à frente do corpo, senão você é roubado. Olhar no chão para manter o ritmo do passo, ou logo à frente, como quem quer chegar logo sem ser importunado.

Um braço estendido me tira do devaneio. É alguém sentado no chão, com um cobertor fino, pedindo algumas moedas. Como boa integrante de uma multidão fria e apressada, ignoro e continuo meu caminho. Essa é uma visão tão rotineira que se torna banal e, assim como eu, ninguém ali observou aquele cidadão com olhos sinceros. Não me julgue, eu sei que você faz o mesmo. O calor humano não parece suficiente para aquecer corações.

É um mar de gente. Mas não me sinto como mais uma onda, que compõe a beleza do oceano. Sinto-me em um pequeno barco à vela, perdida em alto mar. Parada no meio da multidão, sinto sua tensão constante, como se a qualquer momento fosse chegar um tsunami. Sinto-me naufragando.

Você já pegou a estrada à noite? É ali que percebemos que a cidade nunca dorme por completo. Carros a perder de vista em qualquer horário, com luzes que compõem uma beleza única. Porém, esquecemos que em cada carro não existe somente uma pessoa ou outra, mas sim histórias.

Para onde cada um está indo é um mistério. Neste momento, percebo que, assim como eu enxergava alguns minutos atrás, ninguém ali me vê como ser humano. Veem-me como mais um carro, mais uma máquina que atrapalha o trânsito de um local tão movimentado. Só eu sei meu próprio caminho e para onde vou. Estou sozinha entre centenas de pessoas.

Mesmo assim, muitas dizem preferir a cidade ao campo. Morar no interior não é uma opção para a maior parte das multidões – elas dizem que lá não há nada de interessante acontecendo e o silêncio da natureza as faz sentir muito distantes do mundo.

Por Beatriz Gimenez Disponível em: https://falauniversidades.com.br/cronica-solidao-cidade-grande/

Solidão Coletiva – uma crônica sobre o vazio de uma cidade grande

Se pararmos para pensar, a solidão nos persegue. Sempre estamos tão juntos e, ao mesmo tempo, tão sozinhos.

O simples fato de estarmos rodeados por dezenas, centenas ou milhares de pessoas, não nos garante que pertençamos ao grupo.

A cidade é um dos maiores exemplos. Trem, metrô, ônibus em horário de pico. Homens ou mulheres. Jovens ou velhos. Gordos ou magros. Trabalho ou estudo. Cada um do seu jeito, indo cuidar da sua própria vida. Não há conversa ou um sorriso amigável. Rostos sérios e cansados sem ao menos se preocupar em lhe desejar um bom dia. Parece que ninguém está tendo um bom dia.

Na rua, todos têm pressa. Mochila à frente do corpo, senão você é roubado. Olhar no chão para manter o ritmo do passo, ou logo à frente, como quem quer chegar logo sem ser importunado.

Um braço estendido me tira do devaneio. É alguém sentado no chão, com um cobertor fino, pedindo algumas moedas. Como boa integrante de uma multidão fria e apressada, ignoro e continuo meu caminho. Essa é uma visão tão rotineira que se torna banal e, assim como eu, ninguém ali observou aquele cidadão com olhos sinceros. Não me julgue, eu sei que você faz o mesmo. O calor humano não parece suficiente para aquecer corações.

É um mar de gente. Mas não me sinto como mais uma onda, que compõe a beleza do oceano. Sinto-me em um pequeno barco à vela, perdida em alto mar. Parada no meio da multidão, sinto sua tensão constante, como se a qualquer momento fosse chegar um tsunami. Sinto-me naufragando.

Você já pegou a estrada à noite? É ali que percebemos que a cidade nunca dorme por completo. Carros a perder de vista em qualquer horário, com luzes que compõem uma beleza única. Porém, esquecemos que em cada carro não existe somente uma pessoa ou outra, mas sim histórias.

Para onde cada um está indo é um mistério. Neste momento, percebo que, assim como eu enxergava alguns minutos atrás, ninguém ali me vê como ser humano. Veem-me como mais um carro, mais uma máquina que atrapalha o trânsito de um local tão movimentado. Só eu sei meu próprio caminho e para onde vou. Estou sozinha entre centenas de pessoas.

Mesmo assim, muitas dizem preferir a cidade ao campo. Morar no interior não é uma opção para a maior parte das multidões – elas dizem que lá não há nada de interessante acontecendo e o silêncio da natureza as faz sentir muito distantes do mundo.

Por Beatriz Gimenez Disponível em: https://falauniversidades.com.br/cronica-solidao-cidade-grande/

OS SHORTINHOS E A FALTA DE DIÁLOGO

Li na coluna de Monica Bergamo na Folha da última sexta-feira (5) a reportagem "A crise dos shortinhos no colégio Rio Branco". Trata-se do seguinte: o uniforme dessa escola pede bermudas, mas as garotas querem usar shortinhos, pois não querem ser obrigadas a "sofrer em silêncio com o calor do verão", como afirmam em um abaixo-assinado intitulado "Liberdade aos shortinhos".

Os argumentos das jovens, contidos no texto do abaixo-assinado que li na internet, passam pelas exigências diferentes feitas pela escola aos meninos e às meninas, pela falta de recursos de algumas alunas para comprar uma calça que substituiria o shortinho vetado e pelo desrespeito dos meninos, que não sabem controlar seus hormônios, qualquer que seja a vestimenta das meninas.

Resumo da história: a direção insiste no uso do uniforme, e as jovens no uso do shortinho. Vale a pena, caro leitor, pensar a respeito desse que seria um conflito que representa muitos outros que ocorrem diariamente em todas as escolas, mas que já nasce como confronto. E quero destacar dois pontos para esta conversa.

Não é incrível que, mesmo depois do movimento de ocupação das escolas públicas de São Paulo e em outros Estados, nossas escolas continuem a ignorar a participação dos alunos, para que eles sintam de forma mais concreta que fazem parte dela? Eles precisam se sentir ativos e participativos na escola, e não somente atender às regras a eles impostas. Aliás, onde há regra, há transgressão, mas parece que as escolas não sabem o que fazer quando as transgressões ocorrem.

Por que as escolas não discutem o uso do uniforme com seus alunos, já que serão eles que o utilizarão? Algumas poucas escolas já fizeram isso e conseguiram adesão dos alunos que, inclusive, criaram as vestimentas que usam diariamente.

O segundo ponto que quero ressaltar é que a falta de diálogo e de administração de conflitos gera jovens que nem sequer conseguem elaborar argumentos sólidos, coerentes e bem fundamentados para suas idéias.

Faz parte do papel da escola ensinar os jovens a debater, defender pontos de vista, dialogar, argumentar e contra argumentar, mas sempre à luz do conhecimento.

Hoje, porém, os alunos podem falar qualquer bobagem, que famílias e escolas aceitam, não é?

Já testemunhei mães e pais aceitarem como argumento dos filhos para fazer algo com as explicações "porque todo mundo faz" ou "porque está na moda". Já vi mães e professores aceitarem as justificativas mais esfarrapadas dos mais novos para algo que fizeram ou aceitar desculpas deles sem que estes demonstrassem o menor sinal de arrependimento. Falar por falar: é isso o que temos ensinado aos jovens, mas que não deveríamos.

Precisamos honrar nosso papel de adultos e levar a relação com os mais novos com seriedade, mas sem sisudez. O bom humor no trato com eles é fundamental para que eles não ouçam tudo o que o adulto diz como um sermão, como afirmou a diretora-geral do colégio ao qual a reportagem citada se refere.

Rosely Sayão, jornal Folha de São Paulo, edição de 9/2/16.

"... o uniforme dessa escola pede bermudas, mas as garotas querem usar shortinhos, pois não querem ser obrigadas a ‘sofrer em silêncio com o calor do verão’".

Os elementos sublinhados, no contexto em que estão inseridos e na ordem em que aparecem, sinalizam, respectivamente:

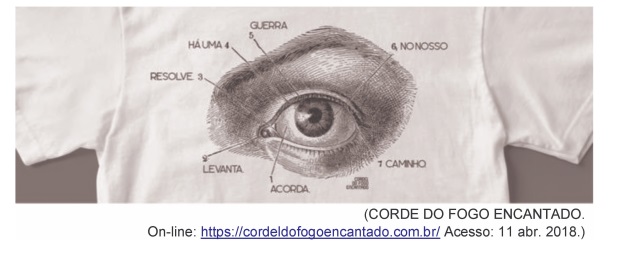

Olhe e leia o desenho na camiseta abaixo:

Cada palavra ou expressão verbal do desenho corresponde

a um número de 1 a 7. Qual sequência numérica geraria uma

combinação não prevista pela sintaxe da língua portuguesa?

Segundo Cunha (2008, p. 568), no discurso, "certas conjunções coordenativas podem assumir variados matizes significativos de acordo com a relação que estabelecem entre os membros (palavras e orações) coordenados."

A esse respeito, observe a tirinha cujos personagens são Calvin e Haroldo, uma série criada, escrita e ilustrada pelo autor norte-americano Bill Watterson e publicada em mais de 2000 jornais do mundo inteiro.

Disponível em:<https://cultura.estadao.com.br/fotos/quadrinhos,o-melhor-de-calvin,855476> . Acesso em: 20 out. 2018. Adaptado.

No primeiro quadrinho, o valor semântico da conjunção MAS é de

O texto a seguir trata de um acontecimento recente na história universal e literária.

Fragmento do poema Odisseia

Durante escavação no entorno do templo arruinado de Zeus, na Antiga Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos (que, por sua vez, está localizado na península do Peloponeso), arqueólogos gregos se depararam com uma placa de argila entalhada, com 13 versos do canto 14 da Odisseia, no qual o herói Ulisses se dirige a Eumeu, seu amigo de toda a vida.

Desde então, a maior parte dos especialistas passaram a defender o achado e chamam-lhe de inusitado por ser o fragmento mais antigo do poema épico composto por Homero no final do século 8º a.C., repassado oralmente por vários séculos, antes que a placa fosse escrita.

Embora a data do achado ainda não tenha sido confirmada, estimativas preliminares apontam para a era romana, provavelmente antes do século 3º d.C. Apesar desse detalhe, em um comunicado, o Ministério de Cultura da Grécia – e sem esconder o entusiasmo – já confirmou que o objeto é "um grande documento arqueológico, epigráfico, literário e histórico".

REVISTA LEITURAS DA HISTÓRIA. Empresa Brasil de Revistas Ltda. Ano 9. Edição 118, setembro/2018, p. 16. Adaptado.

Avalie as afirmações sobre os aspectos gramaticais analisados no poema.

I. No último parágrafo, o travessão duplo desempenha função análoga à dos parênteses.

II. Na última frase do texto, a palavra "epigráfico" diz respeito a palimpsestos, pergaminhos ou papiros, documentos feitos para neles se escrever.

III. Na oração "Desde então, a maior parte dos especialistas passaram a defender o achado...", a concordância é aceita, sem se ferir a norma culta.

IV. Na frase "... arqueólogos gregos se depararam com uma placa de argila entalhada...", identifica-se um caso de próclise facultativa ou optativa.

V. No segundo parágrafo, considerando-se as regências do verbo chamar prescritas para o português, estaria correta a seguinte reescrita da oração: "... passaram a defender o achado e chamam de inusitado por ser o fragmento mais antigo do poema épico composto por Homero...".

Está correto apenas o que se afirma em

O anúncio apresenta princípios sintáticos de concordância.

Disponível em:<https://www.facebook.com/hortifrutimodelo/photos /a.693117487517457/1015657065263496/?type=1&theater> . Acesso em: 17 out. 2018.

A propósito da correspondência de flexões, é correto afirmar que

a palavra “meio”

Considere o seguinte trecho de texto:

Quanto mais participam em redes sociais e chats online, veem vídeos na internet, baixam músicas ou fazem outras atividades do universo digital, mais os adolescentes tornam-se propensos a experimentar sintomas de TDAH.

Nesse trecho, estabelece-se entre as ideias expostas uma relação de:

Considere o seguinte trecho: Como ninguém se interessou em continuar o projeto de pesquisa, decidimos cancelá-lo. Caso haja algum interesse no futuro, tornaremos a reabri-lo.

Os termos sublinhados indicam, respectivamente:

A concepção de tempo e a humanidade

Há duas concepções de tempo que englobam outras: a concepção cíclica, defensora da repetição de fatos históricos através do tempo e a concepção linear, defensora de uma linha reta do tempo, onde o passado não se repetirá no futuro.

A concepção linear desvaloriza o passado, pois para ela nada acontecerá no futuro do modo como acontecera no passado. É um pensamento evolucionista onde o passado é deixado de lado como inatingível e finalizado. É uma ideia favorável a futuristas e tecnocratas, defensores do presente e do carpe diem, pois o que acontece agora jamais se repetirá da mesma forma. A busca da velocidade passa a ser incessante, tornando o homem escravo de segundos marcados pela máquina. Essa concepção, então, torna o homem escravo do tempo.

A concepção cíclica, ao contrário, representa o tempo numa circunferência, onde de tempos em tempos volta-se para o mesmo ponto. Porém, essa circunferência não é exata, senão poderíamos prever o futuro conhecendo o passado. Ela é torta, pois os fatos não se repetem completamente iguais, havendo, às vezes, grandes mudanças. Ela também é remodelável, pois os fatos do passado podem ser extintos e novos podem ser adicionados a ela. Caso ela fosse rígida e perfeita, o homem também se tornaria escravo do tempo, assim como na concepção linear.

A concepção cíclica é a mais correta, pois é a mais próxima do real. A história costumeiramente se repete, mas com algumas diferenças, como pode ser percebido no colonialismo no século XV e no século XIX, e nas artes clássicas da Antiguidade e no renascimento. O estudo do passado é importante para a humanidade tentar evoluir, consertando erros anteriores e mantendo os acertos no futuro. O homem passa a agir racionalmente e a controlar o tempo.

As concepções de tempo foram construídas pela mente

humana; logo, não há nenhuma que sirva como verdade

universal. Por isso não se pode impor uma a toda sociedade,

evitando, assim, a degradação do pensamento do indivíduo em

favor do pensamento de massa, que teria um resultado negativo

para a evolução da humanidade.

(www.fuvest.br/vest2004/bestred/500313.stm)

Felizes para sempre? Quem dera...

(Gláucia Leal)

Em tempos de tão pouca tolerância consigo mesmo e com os outros, manter relacionamentos amorosos duradouros e felizes parece um dos objetivos mais almejados entre pessoas de variadas classes sociais e faixas etárias. Fazer boas escolhas, entretanto não é fácil - haja vista o grande número de relações que termina, não raro, de maneira dolorosa - pelo menos para um dos envolvidos. Para nossos avós, o casamento e sua manutenção, quaisquer que fossem as penas e os sacrifícios atrelados a eles, era um destino quase certo e com pouca possibilidade de manobra. Hoje, entretanto, convivemos com a dádiva (que por vezes se torna ônus) e escolher se queremos ou não estar com alguém.

Um dos pesos que nos impõe a vida líquida (repleta de relações igualmente líquidas, efêmeras), como escreve o sociólogo Zygmunt Bauman, é a possibilidade de tomarmos decisões (e arcar com elas). Filhos ou dependência econômica já não prendem homens e mulheres uns aos outros, e cada vez mais nos resta descobrir onde moram, de fato, nossos desejos. E não falo aqui do desejo sexual, embora este seja um aspecto a ser considerado, mas do que realmente ansiamos, aspiramos para nossa vida. Mas para isso é preciso, primeiro, localizar quais são as nossas faltas. E nos relacionamentos a dois elas parecem ecoar por todos os cantos.

Dividir corpos, planos, sonhos, experiências, espaços físicos e talvez o mais precioso, o próprio tempo, acorda nos seres humanos sentimentos complexos e contraditórios. Passados os primeiros 18 ou 24 meses da paixão intensa (um período de maciças projeções), nos quais a criatura amada parece funcionar como bálsamo às nossas dores mais inusitadas, passamos a ver o parceiro como ele realmente é: um outro. E essa alteridade às vezes agride, como se ele (ela) fosse diferente de nós apenas para nos irritar. Surge então a dúvida, nem sempre formulada: Continuar ou desistir? (...)

Disponível em: http://conexoesentreoscasais.blogspot.com.br/2011/04/felizes-para-sempre-quem-dera.html. Acesso em 15/04/2018.

O segredo da vida

(Marcelo Tas)

Desde jovem, ganho a vida fazendo perguntas. Primeiro como repórter, depois entrevistador e cutucador de dúvidas em várias mídias. Acredito piamente que o ponto mais importante na vida do ser humano é o ponto de interrogação.

Entre as dúvidas da vida, a maior de todas é, sem dúvida, a razão da nossa própria existência. Qual o segredo da vida? Ao longo do curto espaço de tempo que passamos no mundo, perseguimos essa questão e ela implacavelmente nos persegue de volta. A chegada dos filhos coloca uma lente de aumento no assunto.

Recentemente, em um evento empresarial, tive o privilégio de entrevistar o filósofo Mário Sergio Cortella e não perdi a oportunidade de passar a batata quente para ele.

– Filósofo, qual o segredo da vida?

Sem pestanejar, com a generosidade e a barba característica dos filósofos, Cortella respondeu com uma pausa dramática e seu vozerão grave em dolby stereo.

– O segredo da vida é que... vaca não dá leite!

As palavras do filósofo iluminaram a minha infância. Quando criança, fui ajudante mirim do meu avô João na fazenda, onde se tirava leite das vacas. Que trabalheira louca é tirar leite de uma vaca, lembrei. Acorda-se de madrugada, entra-se num curral forrado de puro excremento de vaca, confere-se as vacas, chama-se o bezerro correspondente a cada vaca pelo nome, o bicho vem doido para mamar, impede-se que ele mame tudo de uma vez, amarra-se o bezerro com uma cordinha nas pernas traseiras da mãe, amarra-se o rabo da vaca também na cordinha (senão ele vira um espanador de bosta fresca na cara da gente...). Até que, finalmente, agachado, numa posição desajeitada, o cidadão encarregado do trabalho inicia a tarefa de apertar com destreza uma a uma as quatro tetas da vaca, para que o jato de leite seja direcionado para dentro de um balde equilibrado entre suas pernas. Segue-se a repetição exaustiva do gesto até que o balde encha, para depois ser derramado dentro de um grande latão metálico de 50 litros. O final do processo é colocar os latões – uns três ou quatro, no caso da fazenda do meu avô – na caminhonete para ser entregue no laticínio da cidade. Um trabalhão.

Graças a esse ritual que acompanhei tantas vezes, adquiri ainda criança a clara noção do esforço gasto por tanta gente para que eu possa despejar o precioso líquido branco na xícara do café da manhã.

A plateia do evento corporativo, cerca de 2 mil gerentes de um grande banco, estava tão surpresa quanto eu com a resposta do filósofo. Cortella explicou que aquela foi a forma que encontrou de alertar os filhos dele para as virtudes do esforço para conquistar as coisas na vida. Prometeu aos filhos que, quando cada um completasse 13 anos de idade, o papai filósofo iria revelar o segredo da vida. Dito e feito.

No dia de completar 13 anos, o filho mais velho acordou Cortella bem cedo.

– Papai, hoje é o dia do meu aniversário.

– Parabéns, filho!

– Hoje faço 13 anos. É dia de você me revelar o segredo da vida.

– O filósofo encarou carinhosamente o menino e concluiu o ensinamento.

– O segredo da vida é que... vaca não dá leite, você tem que tirar.

Disponível em: https://revistacrescer.globo.com/Colunistas/Marcelo-Tas/noticia/2015/08/o-segredo-da-vida.html. Acesso em: 15/04/2018.

Tendo em vista os mecanismos de flexões, qual a opção que completa a frase abaixo:

“Envio-lhe _____ os projetos ainda em estudo e _____ explicações dadas pelo deputado e secretária _____”

Meu bem, meu mal

Na psicologia social, há uma definição de comportamento conhecida como “licença moral”. É o consentimento que autoriza as pessoas que praticam uma boa ação a compensá-la com o avesso. Dito de outro modo: quando alguém está certo de ter feito o bem, com compaixão e generosidade, pode sentir-se liberado para fazer o mal, com posturas egoístas, preconceituosas, antiéticas e – que surpresa! – até corruptas. No mundo corporativo, em que se aplaudem as companhias que cultivam valores morais e éticos, com doações e responsabilidade social, os desvios costumam cair como baldes de água fria e decepção – e estão longe de representar uma raridade. “No Brasil, muitas das empresas que são investigadas em esquemas de corrupção têm o seu instituto e sua fundação com ações filantrópicas, mas ao mesmo tempo estão envolvidas em conluio setorial, cartel implícito ou formas de ganhar recursos de bancos públicos”, diz o professor Sérgio Lazzarini, colunista de VEJA.

Esse fenômeno acaba de receber amparo acadêmico. Um trabalho realizado pelos economistas John List e Fatemeh Momeni, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, põe em xeque a tese da benevolência como uma postura inquebrantável. O estudo revela que trabalhar para uma empresa socialmente responsável pode motivar os empregados a agir de forma exatamente oposta em outras searas. Eles se tornam irresponsáveis, mais propensos a trapacear. Para os autores, o gesto de bondade deflagra uma espécie de crédito para praticar desvios em outros contextos.

Mas, afinal de contas, todas as pessoas que doam trapaceiam? É atávico? Não necessariamente. A construção psicológica que diz que, “se fiz um bem, posso então relaxar e fazer algo errado” não é aplicada a todos, de modo incondicional. Há regras morais claras, muitas vezes jogadas para debaixo do tapete, mas que nunca deixam de incomodar, silenciosamente. Diz a psicóloga e professora Denise Ramos: “Nenhum corrupto é inconsciente. A pessoa sempre sabe o que está fazendo”. O nó, descoberto pelos professores de Chicago, é que, numa brincadeira com o batido adágio, assim como não há mal que dure para sempre, também não há bem que se eternize. É uma pena. Mas é humano, demasiadamente humano.

(Natália Cuminale. Veja, 07.03.2018. Adaptado)

Observe os termos destacados nas passagens – (I) “se fiz um bem, posso então relaxar e fazer algo errado”; (II) … assim como não há mal que dure para sempre, também não há bem que se eternize.

É correto afirmar que esses termos estabelecem, nos contextos em que se encontram, as seguintes relações de sentido:

Anuncia-se o assunto na introdução. Ao se receber uma visita, a primeira coisa é abrir-lhe a porta. Da mesma forma, na exposição, é preciso abrir o assunto.

A introdução encerra, implicitamente, toda a exposição, dando ideia de como será desenvolvida. Para tal, ela precisa conter certa dose de entusiasmo. Não há por que se precipitar de chofre* sobre o assunto. Carece incitar, previamente, o auditório. Acender os flashes principais da exposição, prestando atenção para o ponto de partida. Preparar-se para a marcha inicial. Não se começa a viagem sem se saber o destino; fazem-se provisões e previsões; avisam-se os amigos e hotéis.

A introdução é o espaço onde se anuncia, se coloca, se promete, se desperta... Introduzir é convidar. Mas para que se possa pensar “o que vou dizer” é preciso haver refletido sobre o assunto.

(Edivaldo Boaventura, Como ordenar as ideias. Adaptado)

* de chofre: repentinamente

Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma-padrão e o sentido, há correta sequência para a frase final do texto:

Mas para que se possa pensar “o que vou dizer” é preciso haver refletido sobre o assunto,

‘Me corrige’, pede o pronome

Uma das principais marcas do português brasileiro

permanece alijada da escrita

Me parece cada vez mais claro que o pronome átono em início de frase, como o que acabo de cometer, será o último dos últimos tabus normativos a ser quebrado pelo inexorável abrasileiramento da língua que se entende e se pratica como nossa norma culta.

É claro que me refiro à língua escrita. Sabe-se que, falando, a maior parte dos brasileiros iniciaria assim esta frase: “Se sabe que...”. Isso inclui pessoas de alta escolaridade e não exclui situações em que a comunicação prevê certa cerimônia.

No livro “Oficina de Texto”, um guia de redação sensatamente equilibrado entre tradição e modernidade, o linguista Carlos Alberto Faraco e o romancista Cristovão Tezza, colunista da Folha, escrevem o seguinte: “Resta praticamente uma única regra universal na colocação de pronomes da língua-padrão escrita: jamais comece uma sentença com pronome átono”.

Logo em seguida reconhecem que talvez esse não seja bem o único mandamento restante. Para poupar dor de cabeça com revisores e corretores de provas, dizem, vale a pena seguir também a regra “bastante duvidosa” das tais palavras atrativas, como “que”, “quando” e “não”, que sempre puxariam o pronome átono para junto de si.

No mais, Faraco e Tezza dão ao leitor a bússola de colocação pronominal que julgo definitiva: “Prefira a forma que soar melhor”. Se você é brasileiro, isso exclui quase certamente a mesóclise, além de limitar a lusitana ênclise. Nossa inclinação é naturalmente proclítica.

O gramático Manuel Said Ali (1861-1953) foi um pioneiro defensor da colocação de pronomes à moda da casa, contra o lusocentrismo dominante em sua época e ainda hoje presente na gramática normativa.

Argumentava que “a pronúncia brasileira diversifica da lusitana; daí resulta que a colocação pronominal em nosso falar espontâneo não coincide perfeitamente com a do falar dos portugueses”.

Tudo isso é lindo, mas convém ter sempre em mente o último tabu. Me faça o favor de contrariar sua fala e escrever “Faça-me o favor”, a menos que queira marcar uma posição. Se prepare, nesse caso, para as consequências.

(Sérgio Rodrigues, “‘Me corrige’, pede o pronome”. Em: Folha de S.Paulo, 02.08.2018. Adaptado)

Relativamente ao período: ‘Quando o único objetivo é gerar lucro, perde-se de vista o potencial que a empresa tem para gerar valor para a sociedade, para incrementar a economia e para trazer novas soluções para o mercado.’, afirma-se que:

I. A primeira oração, uma subordinada adverbial, introduz circunstância de tempo ao período.

II. A palavra ‘que’ funciona como pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiva restritiva.

III. As três orações iniciadas por ‘para’, devidamente sublinhadas, são classificadas como reduzidas, introduzindo no período circunstância de finalidade, estando as duas últimas coordenadas entre si.

Quais estão corretas?

Sobre formas verbais no texto, avalie as afirmações que seguem:

I. Caso suprimíssemos a partícula ‘se’ em esquece-se (l. 03), nenhuma outra alteração, visando à correção do período, seria necessária.

II. A segunda ocorrência da palavra ‘a’ na linha 06 decorre da regência do verbo ‘executar’ (l. 06).

III. As duas últimas ocorrências da preposição ‘de’ (l. 40), bem como a da linha 41 estão relacionadas à regência do verbo ‘deixar’ (l.40 e 41).

Quais estão INCORRETAS?

O homem cuja orelha cresceu

Estava escrevendo, sentiu a orelha pesada. Pensou que fosse cansaço, eram 11 da noite, estava fazendo hora extra. Escriturário de uma firma de tecidos, solteiro, 35 anos, ganhava pouco, reforçava com extras. Mas o peso foi aumentando e ele percebeu que as orelhas cresciam. Apavorado, passou a mão. Deviam ter uns dez centímetros. Eram moles, como de cachorro. Correu ao banheiro. As orelhas estavam na altura do ombro e continuavam crescendo. Ficou só olhando. Elas cresciam, chegavam à cintura. Finas, compridas, como fitas de came, enrugadas. Procurou uma tesoura, ia cortar a orelha, não importava que doesse. Mas não encontrou, as gavetas das moças estavam fechadas. O armário de material também. O melhor era correr para a pensão, se fechar, antes que não pudesse mais andar na rua. Se tivesse um amigo, ou namorada, iria mostrar o que estava acontecendo. Mas o escriturário não conhecia ninguém a não ser os colegas de escritório. Colegas, não amigos. Ele abriu a camisa, enfiou as orelhas para dentro. Enrolou uma toalha na cabeça, como se estivesse machucado.

Quando chegou na pensão, a orelha saía pela perna da calça. O escriturário tirou a roupa. Deitou-se, louco para dormir e esquecer. E se fosse ao médico? Um otorrinolaringologista. A esta hora da noite? Olhava o forro branco, incapaz de pensar, dormiu de desespero.

Ao acordar, viu aos pés da cama o monte de uns trinta centímetros de altura. A orelha crescera e se enrolara como cobra. Tentou se levantar. Difícil. Precisava segurar as orelhas enroladas. Pesavam. Ficou na cama. E sentia a orelha crescendo, com uma cosquinha. O sangue correndo para iá, os nervos, músculos, a pele se formando, rápido. Às quatro da tarde, toda a cama tinha sido tomada pela orelha. O escriturário sentia fome, sede. Às dez da noite, sua barriga roncava. A orelha tinha caído para fóra da cama. Dormiu.

Acordou no meio da noite com o barulhinho da orelha crescendo. Dormiu de novo e quando acordou na manhã seguinte, o quarto se enchera com a orelha. Ela estava em cima do guarda-roupa, embaixo da cama, na pia. E forçava a porta. Ao meio-dia, a orelha derrubou a porta, saiu pelo corredor. Duas horas mais tarde, encheu o corredor. Inundou a casa. Os hóspedes fugiram para a rua. Chamaram a polícia, o corpo de bombeiros. A orelha saiu para o quintal. Para a rua.

Vieram os açougueiros com facas, machados, serrotes. Os açougueiros trabalharam o dia inteiro cortando e amontoando. O prefeito mandou dar a carne aos pobres. Vieram os favelados, as organizações de assistência social, irmandades religiosas, donos de restaurantes, vendedores de churrasquinho na porta do estádio, donas de casa. Vinham com cestas, carrinhos, carroças, camionetas. Toda a população apanhou carne de orelha. Apareceu um administrador, trouxe sacos de plástico, higiênicos, organizou filas, fez uma distribuição racional.

E quando todos tinham levado carne para aquele dia e para os outros, começaram a estocar. Encheram silos, frigoríficos, geladeiras. Quando não havia mais onde estocar a carne de orelha, cham aram outras cidades. Vieram novos açougueiros. E a orelha crescia, era cortada e crescia, e os açougueiros trabalhavam. E vinham outros açougueiros. E os outros se cansavam. E a cidade não suportava mais carne de orelha. O povo pediu uma providência ao prefeito. E o prefeito ao governador. E o governador ao presidente.

E quando não havia solução, um menino, diante da rua cheia de carne de orelha, disse a um policial: “Por que ó senhor não mata o dono da orelha?”

(Ignácio de Loyoia Brandão, Os melhores contos de Ignácio de

Loyola Brandão. Seleção de Deonísio da Silva. São Paulo:

Global, 1993. p.135.)