Questões de Concurso Público TRF - 1ª REGIÃO 2014 para Analista Judiciário - Engenharia Civil

Foram encontradas 60 questões

Fernando Morais (jornalista)

O que mais me surpreendia, na Ouro Preto da infância, não era o ouro dos altares das igrejas. Nem o casario português recortado contra a montanha. Isso eu tinha de sobra na minha própria cidade, Mariana, a uma légua dali. O espantoso em Ouro Preto era o Grande Hotel - um prédio limpo, reto, liso, um monólito branco que contrastava com o barroco sem violentá-lo. Era “o Hotel do Niemeyer”, diziam. Deslumbrado com a construção, eu acreditava que seu criador (que supunha chamar-se “Nei Maia”) fosse mineiro - um marianense, quem sabe?

A suspeita aumentou quando, ainda de calças curtas, mudei-me para Belo Horizonte. Era tanto Niemeyer que ele só podia mesmo ser mineiro. No bairro de Santo Antônio ficava o Colégio Estadual (a caixa d’água era o lápis, o prédio das classes tinha a forma de uma régua, o auditório era um mata- borrão). Numa das pontas da vetusta Praça da Liberdade, Niemeyer fez pousar suavemente uma escultura de vinte andares de discos brancos superpostos, um edifício de apartamentos cujo nome não me vem à memória. E, claro, tinha a Pampulha: o cassino, a casa do baile, mas principalmente a igreja.

Com o tempo cresceram as calças e a barba, e saí batendo perna pelo mundo. E não parei de ver Niemeyer. Vi na França, na Itália, em Israel, na Argélia, nos Estados Unidos, na Alemanha. Tanto Niemeyer espalhado pelo planeta aumentou minha confusão sobre sua verdadeira origem. E hoje, quase meio século depois do alumbramento produzido pela visão do “Hotel do Nei Maia”, continuo sem saber onde ele nasceu. Mesmo tendo visto um papel que prova que foi na Rua Passos Manuel número 26, no Rio de Janeiro, estou convencido de que lá pode ter nascido o corpo dele. A alma de Oscar Niemeyer, não tenham dúvidas, é mineira.

(Adaptado de: MORAIS, Fernando. Depoimento. In: SCHARLACH, Cecília (coord.). Niemeyer 90 anos: poemas testemunhos cartas. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1998. p. 29)

Fernando Morais (jornalista)

O que mais me surpreendia, na Ouro Preto da infância, não era o ouro dos altares das igrejas. Nem o casario português recortado contra a montanha. Isso eu tinha de sobra na minha própria cidade, Mariana, a uma légua dali. O espantoso em Ouro Preto era o Grande Hotel - um prédio limpo, reto, liso, um monólito branco que contrastava com o barroco sem violentá-lo. Era “o Hotel do Niemeyer”, diziam. Deslumbrado com a construção, eu acreditava que seu criador (que supunha chamar-se “Nei Maia”) fosse mineiro - um marianense, quem sabe?

A suspeita aumentou quando, ainda de calças curtas, mudei-me para Belo Horizonte. Era tanto Niemeyer que ele só podia mesmo ser mineiro. No bairro de Santo Antônio ficava o Colégio Estadual (a caixa d’água era o lápis, o prédio das classes tinha a forma de uma régua, o auditório era um mata- borrão). Numa das pontas da vetusta Praça da Liberdade, Niemeyer fez pousar suavemente uma escultura de vinte andares de discos brancos superpostos, um edifício de apartamentos cujo nome não me vem à memória. E, claro, tinha a Pampulha: o cassino, a casa do baile, mas principalmente a igreja.

Com o tempo cresceram as calças e a barba, e saí batendo perna pelo mundo. E não parei de ver Niemeyer. Vi na França, na Itália, em Israel, na Argélia, nos Estados Unidos, na Alemanha. Tanto Niemeyer espalhado pelo planeta aumentou minha confusão sobre sua verdadeira origem. E hoje, quase meio século depois do alumbramento produzido pela visão do “Hotel do Nei Maia”, continuo sem saber onde ele nasceu. Mesmo tendo visto um papel que prova que foi na Rua Passos Manuel número 26, no Rio de Janeiro, estou convencido de que lá pode ter nascido o corpo dele. A alma de Oscar Niemeyer, não tenham dúvidas, é mineira.

(Adaptado de: MORAIS, Fernando. Depoimento. In: SCHARLACH, Cecília (coord.). Niemeyer 90 anos: poemas testemunhos cartas. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1998. p. 29)

Fernando Morais (jornalista)

O que mais me surpreendia, na Ouro Preto da infância, não era o ouro dos altares das igrejas. Nem o casario português recortado contra a montanha. Isso eu tinha de sobra na minha própria cidade, Mariana, a uma légua dali. O espantoso em Ouro Preto era o Grande Hotel - um prédio limpo, reto, liso, um monólito branco que contrastava com o barroco sem violentá-lo. Era “o Hotel do Niemeyer”, diziam. Deslumbrado com a construção, eu acreditava que seu criador (que supunha chamar-se “Nei Maia”) fosse mineiro - um marianense, quem sabe?

A suspeita aumentou quando, ainda de calças curtas, mudei-me para Belo Horizonte. Era tanto Niemeyer que ele só podia mesmo ser mineiro. No bairro de Santo Antônio ficava o Colégio Estadual (a caixa d’água era o lápis, o prédio das classes tinha a forma de uma régua, o auditório era um mata- borrão). Numa das pontas da vetusta Praça da Liberdade, Niemeyer fez pousar suavemente uma escultura de vinte andares de discos brancos superpostos, um edifício de apartamentos cujo nome não me vem à memória. E, claro, tinha a Pampulha: o cassino, a casa do baile, mas principalmente a igreja.

Com o tempo cresceram as calças e a barba, e saí batendo perna pelo mundo. E não parei de ver Niemeyer. Vi na França, na Itália, em Israel, na Argélia, nos Estados Unidos, na Alemanha. Tanto Niemeyer espalhado pelo planeta aumentou minha confusão sobre sua verdadeira origem. E hoje, quase meio século depois do alumbramento produzido pela visão do “Hotel do Nei Maia”, continuo sem saber onde ele nasceu. Mesmo tendo visto um papel que prova que foi na Rua Passos Manuel número 26, no Rio de Janeiro, estou convencido de que lá pode ter nascido o corpo dele. A alma de Oscar Niemeyer, não tenham dúvidas, é mineira.

(Adaptado de: MORAIS, Fernando. Depoimento. In: SCHARLACH, Cecília (coord.). Niemeyer 90 anos: poemas testemunhos cartas. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1998. p. 29)

Fernando Morais (jornalista)

O que mais me surpreendia, na Ouro Preto da infância, não era o ouro dos altares das igrejas. Nem o casario português recortado contra a montanha. Isso eu tinha de sobra na minha própria cidade, Mariana, a uma légua dali. O espantoso em Ouro Preto era o Grande Hotel - um prédio limpo, reto, liso, um monólito branco que contrastava com o barroco sem violentá-lo. Era “o Hotel do Niemeyer”, diziam. Deslumbrado com a construção, eu acreditava que seu criador (que supunha chamar-se “Nei Maia”) fosse mineiro - um marianense, quem sabe?

A suspeita aumentou quando, ainda de calças curtas, mudei-me para Belo Horizonte. Era tanto Niemeyer que ele só podia mesmo ser mineiro. No bairro de Santo Antônio ficava o Colégio Estadual (a caixa d’água era o lápis, o prédio das classes tinha a forma de uma régua, o auditório era um mata- borrão). Numa das pontas da vetusta Praça da Liberdade, Niemeyer fez pousar suavemente uma escultura de vinte andares de discos brancos superpostos, um edifício de apartamentos cujo nome não me vem à memória. E, claro, tinha a Pampulha: o cassino, a casa do baile, mas principalmente a igreja.

Com o tempo cresceram as calças e a barba, e saí batendo perna pelo mundo. E não parei de ver Niemeyer. Vi na França, na Itália, em Israel, na Argélia, nos Estados Unidos, na Alemanha. Tanto Niemeyer espalhado pelo planeta aumentou minha confusão sobre sua verdadeira origem. E hoje, quase meio século depois do alumbramento produzido pela visão do “Hotel do Nei Maia”, continuo sem saber onde ele nasceu. Mesmo tendo visto um papel que prova que foi na Rua Passos Manuel número 26, no Rio de Janeiro, estou convencido de que lá pode ter nascido o corpo dele. A alma de Oscar Niemeyer, não tenham dúvidas, é mineira.

(Adaptado de: MORAIS, Fernando. Depoimento. In: SCHARLACH, Cecília (coord.). Niemeyer 90 anos: poemas testemunhos cartas. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1998. p. 29)

Jorge Luis Borges (escritor)

Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua visão; o telefone é a extensão de sua voz; em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação.

Dediquei parte de minha vida às letras, e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Outra forma de felicidade - menor - é a criação poética, ou o que chamamos de criação, mistura de esquecimento e lembrança do que lemos.

Devemos tanto às letras. Sempre reli mais do que li. Creio que reler é mais importante do que ler, embora para se reler seja necessário já haver lido. Tenho esse culto pelo livro. É possível que eu o diga de um modo que provavelmente pareça patético. E não quero que seja patético; quero que seja uma confidência que faço a cada um de vocês; não a todos, mas a cada um, porque “todos” é uma abstração, enquanto “cada um” é algo verdadeiro.

Continuo imaginando não ser cego; continuo comprando livros; continuo enchendo minha casa de livros. Há poucos dias fui presenteado com uma edição de 1966 da Enciclopédia Brockhaus. Senti sua presença em minha casa - eu a senti como uma espécie de felicidade. Ali estavam os vinte e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com mapas e gravuras que não posso ver. E, no entanto, o livro estava ali. Eu sentia como que uma gravitação amistosa partindo do livro. Penso que o livro é uma felicidade de que dispomos, nós, os homens.

(Adaptado de: BORGES, Jorge Luis. Cinco visões pessoais. 4. ed. Trad. de Maria Rosinda R. da Silva. Brasília: UnB, 2002. p. 13 e 19)

Jorge Luis Borges (escritor)

Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua visão; o telefone é a extensão de sua voz; em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação.

Dediquei parte de minha vida às letras, e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Outra forma de felicidade - menor - é a criação poética, ou o que chamamos de criação, mistura de esquecimento e lembrança do que lemos.

Devemos tanto às letras. Sempre reli mais do que li. Creio que reler é mais importante do que ler, embora para se reler seja necessário já haver lido. Tenho esse culto pelo livro. É possível que eu o diga de um modo que provavelmente pareça patético. E não quero que seja patético; quero que seja uma confidência que faço a cada um de vocês; não a todos, mas a cada um, porque “todos” é uma abstração, enquanto “cada um” é algo verdadeiro.

Continuo imaginando não ser cego; continuo comprando livros; continuo enchendo minha casa de livros. Há poucos dias fui presenteado com uma edição de 1966 da Enciclopédia Brockhaus. Senti sua presença em minha casa - eu a senti como uma espécie de felicidade. Ali estavam os vinte e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com mapas e gravuras que não posso ver. E, no entanto, o livro estava ali. Eu sentia como que uma gravitação amistosa partindo do livro. Penso que o livro é uma felicidade de que dispomos, nós, os homens.

(Adaptado de: BORGES, Jorge Luis. Cinco visões pessoais. 4. ed. Trad. de Maria Rosinda R. da Silva. Brasília: UnB, 2002. p. 13 e 19)

Jorge Luis Borges (escritor)

Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua visão; o telefone é a extensão de sua voz; em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação.

Dediquei parte de minha vida às letras, e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Outra forma de felicidade - menor - é a criação poética, ou o que chamamos de criação, mistura de esquecimento e lembrança do que lemos.

Devemos tanto às letras. Sempre reli mais do que li. Creio que reler é mais importante do que ler, embora para se reler seja necessário já haver lido. Tenho esse culto pelo livro. É possível que eu o diga de um modo que provavelmente pareça patético. E não quero que seja patético; quero que seja uma confidência que faço a cada um de vocês; não a todos, mas a cada um, porque “todos” é uma abstração, enquanto “cada um” é algo verdadeiro.

Continuo imaginando não ser cego; continuo comprando livros; continuo enchendo minha casa de livros. Há poucos dias fui presenteado com uma edição de 1966 da Enciclopédia Brockhaus. Senti sua presença em minha casa - eu a senti como uma espécie de felicidade. Ali estavam os vinte e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com mapas e gravuras que não posso ver. E, no entanto, o livro estava ali. Eu sentia como que uma gravitação amistosa partindo do livro. Penso que o livro é uma felicidade de que dispomos, nós, os homens.

(Adaptado de: BORGES, Jorge Luis. Cinco visões pessoais. 4. ed. Trad. de Maria Rosinda R. da Silva. Brasília: UnB, 2002. p. 13 e 19)

Jorge Luis Borges (escritor)

Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua visão; o telefone é a extensão de sua voz; em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação.

Dediquei parte de minha vida às letras, e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Outra forma de felicidade - menor - é a criação poética, ou o que chamamos de criação, mistura de esquecimento e lembrança do que lemos.

Devemos tanto às letras. Sempre reli mais do que li. Creio que reler é mais importante do que ler, embora para se reler seja necessário já haver lido. Tenho esse culto pelo livro. É possível que eu o diga de um modo que provavelmente pareça patético. E não quero que seja patético; quero que seja uma confidência que faço a cada um de vocês; não a todos, mas a cada um, porque “todos” é uma abstração, enquanto “cada um” é algo verdadeiro.

Continuo imaginando não ser cego; continuo comprando livros; continuo enchendo minha casa de livros. Há poucos dias fui presenteado com uma edição de 1966 da Enciclopédia Brockhaus. Senti sua presença em minha casa - eu a senti como uma espécie de felicidade. Ali estavam os vinte e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com mapas e gravuras que não posso ver. E, no entanto, o livro estava ali. Eu sentia como que uma gravitação amistosa partindo do livro. Penso que o livro é uma felicidade de que dispomos, nós, os homens.

(Adaptado de: BORGES, Jorge Luis. Cinco visões pessoais. 4. ed. Trad. de Maria Rosinda R. da Silva. Brasília: UnB, 2002. p. 13 e 19)

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade nas frases.

Luiz Costa Pereira Junior

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica “Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”.

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann logo desistiu do projeto.

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido de uma frase, lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico Decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher.

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita.

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa, ano 4, n. 48. São Paulo: Segmento, outubro de 2009. p. 36-38)

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade nas frases.

Luiz Costa Pereira Junior

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica “Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”.

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann logo desistiu do projeto.

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido de uma frase, lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico Decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher.

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita.

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa, ano 4, n. 48. São Paulo: Segmento, outubro de 2009. p. 36-38)

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade nas frases.

Luiz Costa Pereira Junior

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica “Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”.

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann logo desistiu do projeto.

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido de uma frase, lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico Decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher.

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita.

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa, ano 4, n. 48. São Paulo: Segmento, outubro de 2009. p. 36-38)

Líder indígena brasileiro mais conhecido no mundo, o ianomâmi Davi Kopenawa lança livro e participa da FLIP enquanto relata o medo dos efeitos das mudanças climáticas sobre a Terra.

Leão Serva

Davi Kopenawa está triste. “A cobra grande está devorando o mundo”, ele diz. Em todo lugar, os homens semeiam destruição, esquentam o planeta e mudam o clima: até mesmo o lugar onde vive, a Terra Indígena Yanomâmi, que ocupa 96 km2 em Roraima e no Amazonas, na fronteira entre Brasil e Venezuela, vem sofrendo sinais estranhos. O céu pode cair a qualquer momento. Será o fim. Por isso, nem as muitas homenagens que recebe em todo o mundo aplacam sua angústia.

Ele decidiu escrever um livro para contar a sabedoria dos xamãs de seu povo, a criação do mundo, seus elementos e espíritos. Gravou 15 fitas em que narrou também sua própria trajetória. “Não adianta só os brancos escreverem os livros deles. Eu queria escrever para os não indígenas não acharem que índio não sabe nada.”

A obra foi lançada em 2010, na França (ed. Plon), e no ano passado, nos EUA, pela editora da universidade Harvard. Com o nome “A Queda do Céu”, está sendo traduzido para o português pela Companhia das Letras. No fim de julho, Davi vai participar da Feira Literária de Paraty/FLIP, mas a versão em português ainda não estará pronta. O lançamento está previsto para o ano que vem.

O livro explica os espíritos chamados “xapiris”, que os ianomâmis creem serem os únicos capazes de cuidar das pessoas e das coisas. “Xapiri é o médico do índio. E também ajuda quando tem muita chuva ou está quente. O branco está preocupado que não chove mais em alguns lugares e em outros tem muita chuva. Ele ajuda a nossa terra a não ficar triste.”

Nascido em 1956, Davi logo cedo foi identificado como um possível xamã, pois seus sonhos eram frequentados por espíritos. Xamã, ou pajé, é a referência espiritual de uma sociedade tribal. Os ianomâmis acreditam que os xamãs recebem dos espíritos chamados “xapiris” a capacidade de cura dos doentes. Davi descreve assim sua vocação: “Quando eu era pequeno, costumava ver em sonhos seres assustadores. Não sabia o que me atrapalhava o sono, mas já eram os xapiris que vinham a mim”. Quando jovem, recebeu a formação tradicional de pajé.

Com cerca de 40 mil pessoas (entre Brasil e Venezuela), em todo o mundo os ianomâmis são o povo indígena mais populoso a viver de forma tradicional em floresta. Poucos falam português. Davi logo se tornou seu porta-voz.

(Adaptado de: SERVA, Leão. Revista Serafina. Número 75. São Paulo: Folha de S. Paulo, julho de 2014, p. 18-19)

Líder indígena brasileiro mais conhecido no mundo, o ianomâmi Davi Kopenawa lança livro e participa da FLIP enquanto relata o medo dos efeitos das mudanças climáticas sobre a Terra.

Leão Serva

Davi Kopenawa está triste. “A cobra grande está devorando o mundo”, ele diz. Em todo lugar, os homens semeiam destruição, esquentam o planeta e mudam o clima: até mesmo o lugar onde vive, a Terra Indígena Yanomâmi, que ocupa 96 km2 em Roraima e no Amazonas, na fronteira entre Brasil e Venezuela, vem sofrendo sinais estranhos. O céu pode cair a qualquer momento. Será o fim. Por isso, nem as muitas homenagens que recebe em todo o mundo aplacam sua angústia.

Ele decidiu escrever um livro para contar a sabedoria dos xamãs de seu povo, a criação do mundo, seus elementos e espíritos. Gravou 15 fitas em que narrou também sua própria trajetória. “Não adianta só os brancos escreverem os livros deles. Eu queria escrever para os não indígenas não acharem que índio não sabe nada.”

A obra foi lançada em 2010, na França (ed. Plon), e no ano passado, nos EUA, pela editora da universidade Harvard. Com o nome “A Queda do Céu”, está sendo traduzido para o português pela Companhia das Letras. No fim de julho, Davi vai participar da Feira Literária de Paraty/FLIP, mas a versão em português ainda não estará pronta. O lançamento está previsto para o ano que vem.

O livro explica os espíritos chamados “xapiris”, que os ianomâmis creem serem os únicos capazes de cuidar das pessoas e das coisas. “Xapiri é o médico do índio. E também ajuda quando tem muita chuva ou está quente. O branco está preocupado que não chove mais em alguns lugares e em outros tem muita chuva. Ele ajuda a nossa terra a não ficar triste.”

Nascido em 1956, Davi logo cedo foi identificado como um possível xamã, pois seus sonhos eram frequentados por espíritos. Xamã, ou pajé, é a referência espiritual de uma sociedade tribal. Os ianomâmis acreditam que os xamãs recebem dos espíritos chamados “xapiris” a capacidade de cura dos doentes. Davi descreve assim sua vocação: “Quando eu era pequeno, costumava ver em sonhos seres assustadores. Não sabia o que me atrapalhava o sono, mas já eram os xapiris que vinham a mim”. Quando jovem, recebeu a formação tradicional de pajé.

Com cerca de 40 mil pessoas (entre Brasil e Venezuela), em todo o mundo os ianomâmis são o povo indígena mais populoso a viver de forma tradicional em floresta. Poucos falam português. Davi logo se tornou seu porta-voz.

(Adaptado de: SERVA, Leão. Revista Serafina. Número 75. São Paulo: Folha de S. Paulo, julho de 2014, p. 18-19)

I. Em Os ianomâmis acreditam que os xamãs recebem dos espíritos chamados xapiris, o verbo “receber” está no plural porque concorda com o sujeito cujos núcleos são “ianomâmis” e “xamãs”.

II. Em E também ajuda quando tem muita chuva ou está quente, o verbo “ajudar” concorda com o sujeito elíptico “xapiri”.

III. Em O céu pode cair a qualquer momento, o verbo “poder” concorda em número com “céu”, sujeito simples no singular.

Está correto o que se afirma APENAS em

Líder indígena brasileiro mais conhecido no mundo, o ianomâmi Davi Kopenawa lança livro e participa da FLIP enquanto relata o medo dos efeitos das mudanças climáticas sobre a Terra.

Leão Serva

Davi Kopenawa está triste. “A cobra grande está devorando o mundo”, ele diz. Em todo lugar, os homens semeiam destruição, esquentam o planeta e mudam o clima: até mesmo o lugar onde vive, a Terra Indígena Yanomâmi, que ocupa 96 km2 em Roraima e no Amazonas, na fronteira entre Brasil e Venezuela, vem sofrendo sinais estranhos. O céu pode cair a qualquer momento. Será o fim. Por isso, nem as muitas homenagens que recebe em todo o mundo aplacam sua angústia.

Ele decidiu escrever um livro para contar a sabedoria dos xamãs de seu povo, a criação do mundo, seus elementos e espíritos. Gravou 15 fitas em que narrou também sua própria trajetória. “Não adianta só os brancos escreverem os livros deles. Eu queria escrever para os não indígenas não acharem que índio não sabe nada.”

A obra foi lançada em 2010, na França (ed. Plon), e no ano passado, nos EUA, pela editora da universidade Harvard. Com o nome “A Queda do Céu”, está sendo traduzido para o português pela Companhia das Letras. No fim de julho, Davi vai participar da Feira Literária de Paraty/FLIP, mas a versão em português ainda não estará pronta. O lançamento está previsto para o ano que vem.

O livro explica os espíritos chamados “xapiris”, que os ianomâmis creem serem os únicos capazes de cuidar das pessoas e das coisas. “Xapiri é o médico do índio. E também ajuda quando tem muita chuva ou está quente. O branco está preocupado que não chove mais em alguns lugares e em outros tem muita chuva. Ele ajuda a nossa terra a não ficar triste.”

Nascido em 1956, Davi logo cedo foi identificado como um possível xamã, pois seus sonhos eram frequentados por espíritos. Xamã, ou pajé, é a referência espiritual de uma sociedade tribal. Os ianomâmis acreditam que os xamãs recebem dos espíritos chamados “xapiris” a capacidade de cura dos doentes. Davi descreve assim sua vocação: “Quando eu era pequeno, costumava ver em sonhos seres assustadores. Não sabia o que me atrapalhava o sono, mas já eram os xapiris que vinham a mim”. Quando jovem, recebeu a formação tradicional de pajé.

Com cerca de 40 mil pessoas (entre Brasil e Venezuela), em todo o mundo os ianomâmis são o povo indígena mais populoso a viver de forma tradicional em floresta. Poucos falam português. Davi logo se tornou seu porta-voz.

(Adaptado de: SERVA, Leão. Revista Serafina. Número 75. São Paulo: Folha de S. Paulo, julho de 2014, p. 18-19)

Considere:

Considerando que o texto da notícia foi digitado e formatado no MS-Word 2007 em português, é INCORRETO afirmar que:

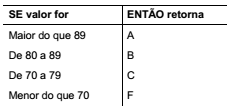

Considerando que há um valor inteiro entre 0 e 100 armazenado na célula A2 de uma planilha sendo editada por Ana no MSExcel 2007 em português, a fórmula correta que verifica o valor em A2 e retorna a letra de acordo com a classificação acima é:

Um usuário de computador ingressou em um site de jogos e acessou um jogo disponível online. Assim que o usuário acessou o jogo, um aviso surgiu na tela do seu computador indagando se ele permitiria ou não que o aplicativo da internet (jogo) acessasse os dados do seu computador e o usuário permitiu. Assim que o jogo foi iniciado, o computador do usuário foi infectado com um vírus de forma perceptível.

A infecção por vírus poderia ter sido evitada

Certo dia, Laura percebeu que uma série de arquivos que ela havia apagado haviam retornado às pastas do seu computador, que possuía o Windows 7 em português instalado. Conversando com as pessoas da sua casa descobriu que o seu irmão Rubens havia encontrado arquivos na Lixeira do Windows e restaurado todos eles.

Para evitar esse tipo de ocorrência, considerando que Laura nunca se arrepende após ter excluído um arquivo, ela poderia excluir definitivamente arquivos do seu computador