Questões de Concurso Público CRN - 8ª Região (PR) 2015 para Assistente Administrativo Júnior

Foram encontradas 40 questões

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Analise as seguintes passagens do texto e as afirmações para cada uma delas.

I. “A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: ‘É só a minha opinião, você precisa respeitar’. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado.” (8º§) – O fragmento é predominantemente argumentativo, uma vez que o autor apresenta argumentos para defender seu ponto de vista.

II. “Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um ‘só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo’. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata.” (2º§) – Há marcas de oralidade, características da linguagem formal.

III. “Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente.” (1º§) – Presença de impessoalidade, já que o autor analisa e julga seu próprio comportamento.

IV. “Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?” (2º§) – Sequência de perguntas retóricas a fim de se promover no leitor uma reflexão de ordem introspectiva.

Estão corretas as análises presentes apenas nos fragmentos

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Releia os excertos a seguir:

I. “À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária,...” (4º§)

II. “Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres.” (8º§)

III. “Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos...” (8º§)

Os termos destacados significam, no contexto, respectivamente,

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Você já rebateu um absurdo hoje?

Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários.

Confrontá‐los no dia a dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos reais.

Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação porque tenho andado muito quieto ultimamente. A vida em rede me acostumou mal: habituado a conversar com quem já tem uma predisposição em ouvir, aprendi a despejar na internet, não sem certa arrogância, tudo o que tinha vontade de dizer e não disse quando o taxista falou que a cidade só teria jeito quando pegassem o bairro pobre, jogassem gasolina e botassem fogo. Ou quando a socialite levantou a taça de espumante e, com um olho na piscina e outro na bolsa Louis Vuitton, se disse assustada com a calamidade em que vivemos no Brasil.

Tudo começou, acho, na adolescência, quando a vizinha gente‐boa levou uma tarde a me desejar boa sorte na minha viagem a São Paulo, onde dali em diante eu passaria a morar e estudar. Atenciosamente, ela me deu um roteiro de passeios, dicas, culturas e cuidados na metrópole. Ao fim da conversa, soltou um “só tome cuidado porque é uma cidade infestada por imigrantes, e eles estão acabando com tudo”. Ainda hoje me questiono por que não a rebati, ali, na lata. Foi porque só tinha 19 anos? Por não querer ser indelicado? Para não azedar a boa vizinhança? Mas de que vale ter vizinhos assim, que só te respeitam porque te veem como um igual?

Na conversa, ela me pedia para reparar como os imigrantes de vários sotaques se espalhavam em nossa cidade do interior trazendo sujeira e insegurança. “Em São Paulo é ainda pior”, reforçava. Lembrei que, naquela época, uma série de assaltos a repúblicas estudantis das redondezas era noticiada pelos jornais locais. Pouco depois, a quadrilha foi identificada, e qual não foi o choque quando descobrimos que um vizinho nosso, branco e de classe média, estava envolvido. Na mesma época, acordamos certa manhã de sonos intranquilos com a Polícia Federal à porta do prédio. Os agentes estavam em busca de um morador, querido por todos, que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros por todo canto de casa, embora não tivesse olhos para entender o mundo para além da própria janela. “A insegurança é sempre o outro”, concluía comigo mesmo, sem jamais dizer nada.

À medida que me adaptava à vida em São Paulo, e aos círculos menos inóspitos da vida universitária, me acostumei a falar em guetos. Neles, enquanto tentávamos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual, dividíamos nossas angústias como numa roda de reabilitados. Falávamos da tia racista que achava um absurdo o namoro do artista mulato com a atriz branca. “Preconceito contra eles mesmos”, repetia a parente, para a concordância bovina de todos à mesa.

A sequência era conhecida. “Bons eram os tempos dos militares; tomávamos cascudos, mas andávamos na linha”. “O Brasil é um país de belezas naturais e um povo criado na malandragem.” “Político é tudo igual.” “Virou gay porque faltou chinelada.” “Virou lésbica porque não encontrou o cara certo.” “Ninguém mandou usar saia.” E etc, etc. Nos círculos sociais, lidamos o tempo todo com autodidatas especializados em política e sociedade.

Toda vez que essas conversas reaparecem, é como se eu tivesse a chance de rebater aquela vizinha, já sem as amarras da imaturidade. Dias atrás ela reapareceu em uma conversa num Café decorado e com ar‐condicionado. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Exatamente à sua frente, separado apenas por um vidro blindado, um pedreiro se derretia para erguer um muro de tijolo sob o sol a pino. Pensei em apresentar um para o outro, mas, como sempre, calei.

“Deixem falar. São só ignorantes”, dizem os amigos, enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com professores, autoridades públicas, grandes corporações etc.

A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta: “É só a minha opinião, você precisa respeitar”. Confundimos, então, silêncio com respeito, e determinamos arbitrariamente quem merece e quem não merece ser contrariado. Aquela lição canhestra herdada da ditadura, a de que política não se discute, ainda faz estragos: dizer o que se pensa se transformou em uma espécie de pregação a convertidos. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consensos, mas melindres. Por isso, e para evitá‐los, calamos.

Tempos atrás, quando todos pareciam satisfeitos em seus quadrados, essas pontas de fagulha pareciam inofensivas. Agora os tempos mudaram. Em parte devido à conjuntura mundial, em parte devido a apostas equivocadas dos governos locais, em parte devido à insensibilidade para perceber que os modelos se esgotaram, o cobertor se encurtou, as saídas se estreitaram, a crise se avizinhou, o pirão acabou e a primeira reação nesses guetos é garantir primeiro a sua farinha.

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/voce‐ja‐rebateu‐um‐absurdo‐hoje‐3639.html Acesso em: 09.03.2015. Adaptado.)

Analise o fragmento destacado a seguir:

“A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e, se rebatido, correr para a linha segura do tatame com uma velha muleta...” (8º§).

Só NÃO une os períodos anteriores, de forma coerente e coesa, o conectivo

“Com apenas o algarismo ‘2’ selecionado, o usuário pressionou o botão

.” É correto afirmar que o resultado

desta operação será

.” É correto afirmar que o resultado

desta operação será“Um usuário utiliza a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão – idioma Português Brasil) para

realizar as suas atividades diárias em seu trabalho. Quando ele deseja pesquisar alguma informação em um texto,

clica no botão  .” Caso este botão não seja encontrado, uma forma de acionar a pesquisa é pressionar

as teclas

.” Caso este botão não seja encontrado, uma forma de acionar a pesquisa é pressionar

as teclas

Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), o botão  é utilizado para alterar o(a)

é utilizado para alterar o(a)

Considere os botões existentes na ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007 (configuração padrão).

É correto afirmar que os botões são, respectivamente:

Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o botão  é utilizado para

continuar um padrão em uma ou mais células adjacentes. Se um usuário está com a célula E6 de uma planilha

selecionada e clica na alça de seleção deste botão, NÃO será disponibilizada como opção:

é utilizado para

continuar um padrão em uma ou mais células adjacentes. Se um usuário está com a célula E6 de uma planilha

selecionada e clica na alça de seleção deste botão, NÃO será disponibilizada como opção:

“Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), um usuário clicou acidentalmente no botão  .”

.”

Ao realizar este procedimento a(s)

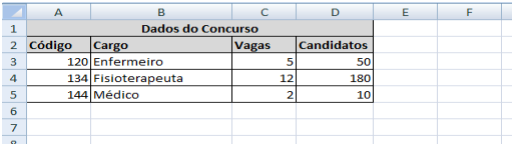

Analise a seguir a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).

De acordo com a planilha anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Para somar o total de candidatos pode‐se aplicar na célula D6 a fórmula =SOMA(C3:D3).

( ) Para calcular o número de candidatos por vaga no cargo “Fisioterapeuta” pode‐se incluir na célula E4 a fórmula =C4/D4.

( ) Se o critério de correção da prova discursiva de médicos for “quatro vezes o número de vagas”, pode‐se aplicar na célula E5 a fórmula =C2*4 para obter este valor.

( ) Se na célula B7 for digitada a fórmula =SE(D4>(D5^C5);”Negativo”;”Positivo”), o resultado será Negativo.

A sequência está correta em

Sobre o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), analise as afirmativas a seguir.

I. É considerado um sistema operacional monotarefa, pois permite trabalhar com diversos programas simultaneamente.

II. A lixeira é uma pasta que armazena temporariamente os arquivos excluídos que podem ser restaurados enquanto nesta pasta estiverem.

III. Bloco de notas, Word Pad, Paint e Firefox são considerados acessórios que são instalados por padrão no processo de instalação do sistema operacional.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)