Questões de Concurso

Para prefeitura de jaguaribe - ce

Foram encontradas 480 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

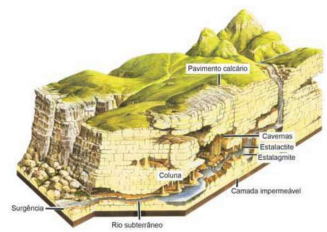

Fonte: LAURIANO, Rafael, 2012. Disponível em: http://www.lageo.ufpr.br/site/wpcontent/uploads/2013/11/tcc_rafael_2012.pdf Acesso em: 16 set 2020.

Compare as definições sobre cada uma das feições do relevo a partir do esquema com as afirmações a seguir, anotando V, para Verdadeiro e F, para Falso.

( ) Estalactites e estalagmites são formados pelo processo de intemperismo químico e físico, a partir da ação do vento que preenche o espaço entre as falhas geológicas cársticas. ( ) O pavimento calcário é uma parte mais superior do relevo, a primeira camada a entrar em contato com os agentes modeladores do relevo e receber toda interferência atmosférica, sendo composta basicamente de cálcio, sílica e ferro. ( ) As trocas entre a vegetação e os componentes da atmosfera, principalmente da exosfera e da mesosfera, atuam de modo ativo na formação de colunas, que são grandes fissuras geológicas entre partes que contem mais calcário e partes que contem menos calcário. ( ) Surgências são feições geradas a partir do fluxo de rios subterrâneos em camadas impermeáveis, que reaparecem, assim como os sumidouros.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

Relacione corretamente o significado dos cinco campos de conhecimentos para o raciocínio geográfico:

A Situação geográfica e categorias da Geografia. B Conceitos de relações espaciais. C Representações espaciais. D Processos cognitivos.

( ) Podem ser entendidos como os atributos que pertencem à geometria do mapa ou de qualquer outra representação espacial, capturando elementos da espacialidade. ( ) Funcionam como palavras de ordem que gera a ação mental e o quadro de operações de um sujeito sobre um objeto estudado, em diferentes níveis de complexidade de raciocínio. ( ) Um conjunto sistêmico de eventos que ocorre em uma paisagem, lugar, território ou região, início e finalidade da construção da investigação geográfica de um fenômeno/processo. ( ) Considera toda e qualquer produção gráfica e imagética que pode ser usada como objeto de observação e investigação em uma prática.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

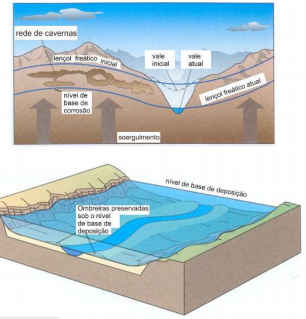

Analise o modelo a seguir:

Fonte: Lana & Castro, 2012, p. ??. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/318807585_Evolucao_historica_e _filosofica_do_conceito_de_nivel_de_base_fluvial Acesso em 16 set 2020.

O bloco-diagrama localizado na parte de baixo do esquema

traz as relações que existem no curso fluvial. Em relação ao

nível de base de deposição, entendemos como sendo:

Fonte: Lana & Castro, 2012, p. ??. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/318807585_Evolucao_historica_e _filosofica_do_conceito_de_nivel_de_base_fluvial Acesso em 16 set 2020.

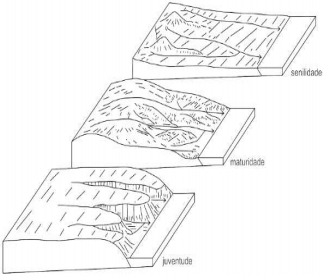

Marque a alternativa que corresponda à teoria que explica a mudança da forma de relevo e o teórico responsável por sua conceituação:

Leia o trecho a seguir:

“Azevedo passa a seguir a traçar o quadro descritivo da base física. O modo de tratamento e o conteúdo teórico são os mesmos do Tratado, começando-se pelo capítulo do clima. O conceito e tipologia de clima são os da classificação climática de De Martonne, que este tira de Hann, baseada em linha direta da posição astronômica dos lugares, que Azevedo mescla com a classificação climática de Koppen por sua visualidade da relação clima-vegetação, mais apropriada ao trabalho do combinado mapa-foto, em que o clima é descrito ao tempo que é visualizado na imagem fotográfica correspondente de formas de vegetação”.

(MOREIRA, Ruy. A Geografia que se faz e se ensina no Brasil. In: O Discurso do Avesso: para crítica da Geografia que se ensina / Ruy Moreira, 2019, p. 169).

De acordo com as ideias de R. Moreira, o ensino de Geografia

é imbuído de um discurso particularmente moldado pelo corpo

de discussões que é feito no âmbito epistêmico, das

universidades. Considerando o excerto, sobre as influências

de Aroldo de Azevedo quanto ao discurso geográfico

elaborado nas instituições de ensino nas décadas de 1930 e

1940, registra-se que:

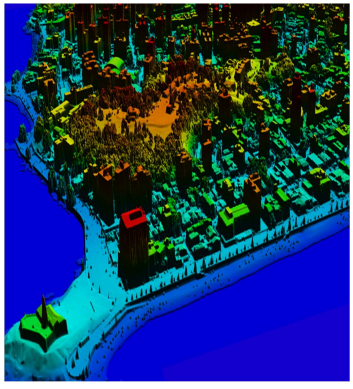

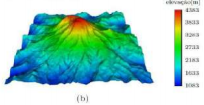

Modelo Digital de Superfície (MDS), Salvador-BA. Disponível em: http://cartografia.salvador.ba.gov.br/images/cartografia/noticias/Foto4_MDS.png. Acesso em 16 set 2020.

A representação espacial do MDS, pode ser aplicado, principalmente, em contexto de análise:

No cerne da origem do discurso geográfico, desenvolvido ao longo do século XIX, nota-se que:

Observe as duas figuras a seguir:

Fonte: Oliveira et al 2014. Disponível em:

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-2170201

Acesso em: 17 set 2020.

Destacando as duas representações espaciais presentes na

imagem (a) e (b), identifique que tipo de representações elas

são, o que representam e para quais contextos e conteúdos

elas são mais indicadas:

A reflexão posta por N. Kaercher (2015, p. 223) destaca uma importante constatação hoje feita por pesquisadores em educação geográfica. A crítica de Nestor tem a ver com:

Segundo as constatações de Silva (2015, p. 316), os temas ensinados em Geografia:

Com base na tradução do trecho escrito por Ratzel, o território, uma das principais categorias de análise em Geografia é entendido como:

O trecho escrito por Harvey (2018, p.132) revela o modo como a técnica de comunicação é imbricada ao fluxo de circulação de mercadorias e capital-dinheiro. Esses componentes aliam-se pois:

TEXTO IV

Conhecimento prévio

Entenda por que aquilo cada um já sabe é a ponte para saber mais

Elisângela Fernandes

Virou quase uma obrigação. Não há (ou pelo menos não deveria haver) professor que inicie a abordagem de um conteúdo sem antes identificar o que sua turma efetivamente conhece sobre o que será tratado. Apesar de corriqueira nos dias de hoje, a prática estava ausente da rotina escolar até o início do século passado. Foi Jean Piaget (1896-1980) quem primeiro chamou a atenção para a importância daquilo que, no atual jargão da área, convencionou chamar-se de conhecimento prévio.

As investigações do cientista suíço foram feitas sob a perspectiva do desenvolvimento intelectual. Para entender como a criança passa de um conhecimento mais simples a outro mais complexo, Piaget conduziu um trabalho que durou décadas no Instituto Jean-Jacques Rousseau e no Centro Internacional de Epistemologia Genética, ambos em Genebra, Suíça. Ao observar exaustivamente como os pequenos comparavam, classificavam, ordenavam e relacionavam diferentes objetos, ele compreendeu que a inteligência se desenvolve por um processo de sucessivas fases. Dependendo da qualidade das interações de cada sujeito com o meio, as estruturas mentais - condições prévias para o aprendizado, conforme descreve o suíço em sua obra - vão se tornando mais complexas até o fim da vida. Em cada fase do desenvolvimento, elas determinam os limites do que os indivíduos podem compreender.

Dessa perspectiva, fica claro que o cerne de sua investigação relaciona-se à capacidade de raciocínio. Por não estudar o processo do ponto de vista da Educação formal, Piaget não se interessava tanto pelo conhecimento como conteúdo de ensino. Na década de 1960, esse tema mereceu a atenção de outro célebre pensador da Psicologia da Educação, o americano David Ausubel (1918-2008). "Ele foi possivelmente um dos primeiros a usar a expressão conhecimento prévio, hoje consagrada entre os professores", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do ensino de Ciências e Biologia do Instituto Oswaldo Cruz.

De acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe - a ideia-âncora, na sua denominação - é a ponte para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais existentes ou da elaboração de outras novas. Quando a criança reflete sobre um conteúdo novo, ele ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Para o americano, o conjunto de saberes que a pessoa traz como contribuição ao aprendizado é tão essencial que mereceu uma citação contundente, no livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo".

Ao enfatizarem aspectos distintos do conhecimento prévio, as visões de Piaget e Ausubel se complementam. "Para aprender algo são necessárias estruturas mentais que deem conta de novas complexidades e também conteúdos anteriores que ajudam a assimilar saberes", diz Fernando Becker, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (...)

Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1510/conhecimento-previo. Acesso em 12/09/2020. (com adaptações)

TEXTO IV

Conhecimento prévio

Entenda por que aquilo cada um já sabe é a ponte para saber mais

Elisângela Fernandes

Virou quase uma obrigação. Não há (ou pelo menos não deveria haver) professor que inicie a abordagem de um conteúdo sem antes identificar o que sua turma efetivamente conhece sobre o que será tratado. Apesar de corriqueira nos dias de hoje, a prática estava ausente da rotina escolar até o início do século passado. Foi Jean Piaget (1896-1980) quem primeiro chamou a atenção para a importância daquilo que, no atual jargão da área, convencionou chamar-se de conhecimento prévio.

As investigações do cientista suíço foram feitas sob a perspectiva do desenvolvimento intelectual. Para entender como a criança passa de um conhecimento mais simples a outro mais complexo, Piaget conduziu um trabalho que durou décadas no Instituto Jean-Jacques Rousseau e no Centro Internacional de Epistemologia Genética, ambos em Genebra, Suíça. Ao observar exaustivamente como os pequenos comparavam, classificavam, ordenavam e relacionavam diferentes objetos, ele compreendeu que a inteligência se desenvolve por um processo de sucessivas fases. Dependendo da qualidade das interações de cada sujeito com o meio, as estruturas mentais - condições prévias para o aprendizado, conforme descreve o suíço em sua obra - vão se tornando mais complexas até o fim da vida. Em cada fase do desenvolvimento, elas determinam os limites do que os indivíduos podem compreender.

Dessa perspectiva, fica claro que o cerne de sua investigação relaciona-se à capacidade de raciocínio. Por não estudar o processo do ponto de vista da Educação formal, Piaget não se interessava tanto pelo conhecimento como conteúdo de ensino. Na década de 1960, esse tema mereceu a atenção de outro célebre pensador da Psicologia da Educação, o americano David Ausubel (1918-2008). "Ele foi possivelmente um dos primeiros a usar a expressão conhecimento prévio, hoje consagrada entre os professores", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do ensino de Ciências e Biologia do Instituto Oswaldo Cruz.

De acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe - a ideia-âncora, na sua denominação - é a ponte para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais existentes ou da elaboração de outras novas. Quando a criança reflete sobre um conteúdo novo, ele ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Para o americano, o conjunto de saberes que a pessoa traz como contribuição ao aprendizado é tão essencial que mereceu uma citação contundente, no livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo".

Ao enfatizarem aspectos distintos do conhecimento prévio, as visões de Piaget e Ausubel se complementam. "Para aprender algo são necessárias estruturas mentais que deem conta de novas complexidades e também conteúdos anteriores que ajudam a assimilar saberes", diz Fernando Becker, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (...)

Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1510/conhecimento-previo. Acesso em 12/09/2020. (com adaptações)

TEXTO IV

Conhecimento prévio

Entenda por que aquilo cada um já sabe é a ponte para saber mais

Elisângela Fernandes

Virou quase uma obrigação. Não há (ou pelo menos não deveria haver) professor que inicie a abordagem de um conteúdo sem antes identificar o que sua turma efetivamente conhece sobre o que será tratado. Apesar de corriqueira nos dias de hoje, a prática estava ausente da rotina escolar até o início do século passado. Foi Jean Piaget (1896-1980) quem primeiro chamou a atenção para a importância daquilo que, no atual jargão da área, convencionou chamar-se de conhecimento prévio.

As investigações do cientista suíço foram feitas sob a perspectiva do desenvolvimento intelectual. Para entender como a criança passa de um conhecimento mais simples a outro mais complexo, Piaget conduziu um trabalho que durou décadas no Instituto Jean-Jacques Rousseau e no Centro Internacional de Epistemologia Genética, ambos em Genebra, Suíça. Ao observar exaustivamente como os pequenos comparavam, classificavam, ordenavam e relacionavam diferentes objetos, ele compreendeu que a inteligência se desenvolve por um processo de sucessivas fases. Dependendo da qualidade das interações de cada sujeito com o meio, as estruturas mentais - condições prévias para o aprendizado, conforme descreve o suíço em sua obra - vão se tornando mais complexas até o fim da vida. Em cada fase do desenvolvimento, elas determinam os limites do que os indivíduos podem compreender.

Dessa perspectiva, fica claro que o cerne de sua investigação relaciona-se à capacidade de raciocínio. Por não estudar o processo do ponto de vista da Educação formal, Piaget não se interessava tanto pelo conhecimento como conteúdo de ensino. Na década de 1960, esse tema mereceu a atenção de outro célebre pensador da Psicologia da Educação, o americano David Ausubel (1918-2008). "Ele foi possivelmente um dos primeiros a usar a expressão conhecimento prévio, hoje consagrada entre os professores", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do ensino de Ciências e Biologia do Instituto Oswaldo Cruz.

De acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe - a ideia-âncora, na sua denominação - é a ponte para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais existentes ou da elaboração de outras novas. Quando a criança reflete sobre um conteúdo novo, ele ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Para o americano, o conjunto de saberes que a pessoa traz como contribuição ao aprendizado é tão essencial que mereceu uma citação contundente, no livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo".

Ao enfatizarem aspectos distintos do conhecimento prévio, as visões de Piaget e Ausubel se complementam. "Para aprender algo são necessárias estruturas mentais que deem conta de novas complexidades e também conteúdos anteriores que ajudam a assimilar saberes", diz Fernando Becker, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (...)

Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1510/conhecimento-previo. Acesso em 12/09/2020. (com adaptações)

TEXTO IV

Conhecimento prévio

Entenda por que aquilo cada um já sabe é a ponte para saber mais

Elisângela Fernandes

Virou quase uma obrigação. Não há (ou pelo menos não deveria haver) professor que inicie a abordagem de um conteúdo sem antes identificar o que sua turma efetivamente conhece sobre o que será tratado. Apesar de corriqueira nos dias de hoje, a prática estava ausente da rotina escolar até o início do século passado. Foi Jean Piaget (1896-1980) quem primeiro chamou a atenção para a importância daquilo que, no atual jargão da área, convencionou chamar-se de conhecimento prévio.

As investigações do cientista suíço foram feitas sob a perspectiva do desenvolvimento intelectual. Para entender como a criança passa de um conhecimento mais simples a outro mais complexo, Piaget conduziu um trabalho que durou décadas no Instituto Jean-Jacques Rousseau e no Centro Internacional de Epistemologia Genética, ambos em Genebra, Suíça. Ao observar exaustivamente como os pequenos comparavam, classificavam, ordenavam e relacionavam diferentes objetos, ele compreendeu que a inteligência se desenvolve por um processo de sucessivas fases. Dependendo da qualidade das interações de cada sujeito com o meio, as estruturas mentais - condições prévias para o aprendizado, conforme descreve o suíço em sua obra - vão se tornando mais complexas até o fim da vida. Em cada fase do desenvolvimento, elas determinam os limites do que os indivíduos podem compreender.

Dessa perspectiva, fica claro que o cerne de sua investigação relaciona-se à capacidade de raciocínio. Por não estudar o processo do ponto de vista da Educação formal, Piaget não se interessava tanto pelo conhecimento como conteúdo de ensino. Na década de 1960, esse tema mereceu a atenção de outro célebre pensador da Psicologia da Educação, o americano David Ausubel (1918-2008). "Ele foi possivelmente um dos primeiros a usar a expressão conhecimento prévio, hoje consagrada entre os professores", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do ensino de Ciências e Biologia do Instituto Oswaldo Cruz.

De acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe - a ideia-âncora, na sua denominação - é a ponte para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais existentes ou da elaboração de outras novas. Quando a criança reflete sobre um conteúdo novo, ele ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Para o americano, o conjunto de saberes que a pessoa traz como contribuição ao aprendizado é tão essencial que mereceu uma citação contundente, no livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo".

Ao enfatizarem aspectos distintos do conhecimento prévio, as visões de Piaget e Ausubel se complementam. "Para aprender algo são necessárias estruturas mentais que deem conta de novas complexidades e também conteúdos anteriores que ajudam a assimilar saberes", diz Fernando Becker, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (...)

Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1510/conhecimento-previo. Acesso em 12/09/2020. (com adaptações)

1. Linguagem como Expressão do Pensamento 2. Linguagem como Meio de Comunicação 3. Linguagem como Processo de Interação

( ) A língua é considerada como um aspecto imóvel, onde cada enunciação é única e não reiterável, mas em cada enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado grupo de locutores. ( ) O centro organizador de todos os fatos da língua para essa tendência situa-se no sistema linguístico, a saber: o sistema de formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. ( ) Entende essa tendência que a verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica, mas pelo fenômeno social da interação verbal. ( ) Apoia-se na enunciação monológica como ponto de partida para sua reflexão a respeito da linguagem e a apresenta como ato puramente individual, isto é, a enunciação se forma no psiquismo do indivíduo.

A sequência correta obtida, no sentido de cima para baixo, é

TEXTO III

Na proposta realista, “o significado de uma expressão linguística é a parcela da realidade que ela identifica”. Tal concepção se baseia no modelo da nomenclatura, que coloca, de um lado, os itens verbais e, de outro, os objetos do mundo por eles nomeados. Por sua vez, a linguagem “é um mero duplo do real, que se baseia em uma correspondência biunívoca e óbvia entre os nomes e as coisas”.

Disponível em

http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/ABRALIN_ 2009/PDF/Ros%C3%A2ngela%20Alves%20dos%20Santos

%20BERNARDINO.pdf. Acesso em 13/09/2020.

( ) O dialogismo destaca a relevância de se considerar o trabalho com a linguagem a partir das condições reais de uso, e não a partir da classificação e da análise de categorias fixas e classificatórias das palavras e do funcionamento das línguas. ( ) Todo enunciado tem caráter fundamentalmente monológico, ou seja, os enunciados geram efeitos de sentido que só podem ser analisados no contexto de enunciação. ( ) Os enunciados estão sempre relacionados a outros enunciados anteriores e àqueles que ainda estão por vir. ( ) Para que possamos compreender o sentido de um enunciado, basta analisá-lo morfológica ou sintaticamente. ( ) O enunciado e o texto são compreendidos como sendo um só fenômeno concreto, como unidades de intercâmbio verbal.

A sequência correta obtida, no sentido de cima para baixo, é

“Vozes veladas, veludosas vozes,

Volúpias dos violões, vozes veladas, Vagam nos velhos vórtices velozes Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas”.