Questões de Vestibular

Comentadas sobre sintaxe em português

Foram encontradas 126 questões

Dentre os gêneros textuais que permeiam os processos comunicativos, as charges, por exemplo, têm conquistado espaço tanto no meio jornalístico quanto no acadêmico. Por meio do uso das linguagens verbal e não verbal, os textos IV e V possibilitam que se façam afirmações, explícita ou implicitamente, sobre eles. Que alternativa NÃO está em concordância com as ideias veiculadas por ambos?

Texto 2

Texto 1

Considere os fragmentos I e II.

I “Não só porque os ouço, mas também porque passei a fazer um.” (linhas 6-7)

II Encontrar podcasts para ouvir é tão simples quanto encontrar qualquer outro conteúdo na rede:...” (linhas 22-23)

Em cada um dos fragmentos, as duas expressões sublinhadas veiculam, respectivamente, uma relação de:

“O carro furou o pneu e bateu no meio fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou dois dos três indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM”, afirmou o major. Disponível em https://www.gp1.com.br/.

No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui, necessariamente, uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em:

O conto a seguir foi retirado do livro Hora de Alimentar Serpentes, de Marina Colasanti.

Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. (l. 7)

Uma reformulação que mantém sentido equivalente ao da frase acima é:

TEXTO 3

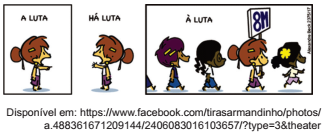

A tirinha em tela foi publicada às vésperas do dia internacional da mulher deste ano de 2019. A referência à data está expressa na placa que a menina carrega: “8M” (8 de março).

Nos enunciados “A LUTA”, “HÁ LUTA” e “À LUTA”, observam-se três

TEXTO 1

NOS ANOS 1940, MULHERES FORAM PRESAS POR JOGAR FUTEBOL NAS RUAS DE BELO HORIZONTE

Renan Damasceno /Estado de Minas

Página original do Diário da Tarde (Foto: Arquivo EM)

Em 1940, mulher jogando futebol em Belo Horizonte era caso de polícia. “Mulheres jogavam futebol à noite, no fim da linha de Lourdes”, chamava a atenção o Diário da Tarde de 20/4/1940. “O guarda prendeu as jogadoras e o seu treinador. Uma conseguiu escapar e trancar-se em casa”. O caso parece pitoresco, não fosse trágico, e revela um pouco sobre o preconceito dos primeiros registros de mulheres jogando futebol na capital mineira encontrados nos arquivos dos Diários Associados.

Disponível em: https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/interior/ 2019/03/22/noticia_interior,574010/nos-anos-1940-mulheres-foram-presas-por-jogar-futebol-nas-ruas-de-bel.

shtml?fbclid=IwAR3S-N0oyIuAcC-U6vICoxuxSKonZYQ9p1 iMmDNHIqQvgPWDGB-Kb2_a__E?utm_

source=whatsapp&utm_medium=social

Para responder à questão, leia o trecho do livro Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre.

Mas a casa-grande patriarcal não foi apenas fortaleza, capela, escola, oficina, santa casa, harém, convento de moças, hospedaria. Desempenhou outra função importante na economia brasileira: foi também banco. Dentro das suas grossas paredes, debaixo dos tijolos ou mosaicos, no chão, enterrava-se dinheiro, guardavam-se joias, ouro, valores. Às vezes guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. Daí Nossas Senhoras sobrecarregadas à baiana de teteias, balangandãs, corações, cavalinhos, cachorrinhos e correntes de ouro. Os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. É verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito; mas sob o pretexto, ponderável para a época, de que “negro não devia ter luxo”. Com efeito, chegou a proibir-se, nos tempos coloniais, o uso de “ornatos de algum luxo” pelos negros.

Por segurança e precaução contra os corsários, contra os excessos demagógicos, contra as tendências comunistas dos indígenas e dos africanos, os grandes proprietários, nos seus zelos exagerados de privativismo, enterraram dentro de casa as joias e o ouro do mesmo modo que os mortos queridos. Os dois fortes motivos das casas-grandes acabarem sempre mal-assombradas com cadeiras de balanço se balançando sozinhas sobre tijolos soltos que de manhã ninguém encontra; com barulho de pratos e copos batendo de noite nos aparadores; com almas de senhores de engenho aparecendo aos parentes ou mesmo estranhos pedindo padres-nossos, ave-marias, gemendo lamentações, indicando lugares com botijas de dinheiro. Às vezes dinheiro dos outros, de que os senhores ilicitamente se haviam apoderado. Dinheiro que compadres, viúvas e até escravos lhes tinham entregue para guardar. Sucedeu muita dessa gente ficar sem os seus valores e acabar na miséria devido à esperteza ou à morte súbita do depositário. Houve senhores sem escrúpulos que, aceitando valores para guardar, fingiram-se depois de estranhos e desentendidos: “Você está maluco? Deu-me lá alguma cousa para guardar?”

Muito dinheiro enterrado sumiu-se misteriosamente. Joaquim Nabuco, criado por sua madrinha na casa-grande de Maçangana, morreu sem saber que destino tomara a ourama para ele reunida pela boa senhora; e provavelmente enterrada em algum desvão de parede. […] Em várias casas-grandes da Bahia, de Olinda, de Pernambuco se têm encontrado, em demolições ou escavações, botijas de dinheiro. Na que foi dos Pires d’Ávila ou Pires de Carvalho, na Bahia, achou-se, num recanto de parede, “verdadeira fortuna em moedas de ouro”. Noutras casas-grandes só se têm desencavado do chão ossos de escravos, justiçados pelos senhores e mandados enterrar no quintal, ou dentro de casa, à revelia das autoridades. Conta-se que o visconde de Suaçuna, na sua casa-grande de Pombal, mandou enterrar no jardim mais de um negro supliciado por ordem de sua justiça patriarcal. Não é de admirar. Eram senhores, os das casas-grandes, que mandavam matar os próprios filhos. Um desses patriarcas, Pedro Vieira, já avô, por descobrir que o filho mantinha relações com a mucama de sua predileção, mandou matá-lo pelo irmão mais velho.

(In: Silviano Santiago (coord.). Intérpretes do Brasil, 2000.)

Para responder à questão, leia o trecho do livro Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre.

Mas a casa-grande patriarcal não foi apenas fortaleza, capela, escola, oficina, santa casa, harém, convento de moças, hospedaria. Desempenhou outra função importante na economia brasileira: foi também banco. Dentro das suas grossas paredes, debaixo dos tijolos ou mosaicos, no chão, enterrava-se dinheiro, guardavam-se joias, ouro, valores. Às vezes guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. Daí Nossas Senhoras sobrecarregadas à baiana de teteias, balangandãs, corações, cavalinhos, cachorrinhos e correntes de ouro. Os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. É verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito; mas sob o pretexto, ponderável para a época, de que “negro não devia ter luxo”. Com efeito, chegou a proibir-se, nos tempos coloniais, o uso de “ornatos de algum luxo” pelos negros.

Por segurança e precaução contra os corsários, contra os excessos demagógicos, contra as tendências comunistas dos indígenas e dos africanos, os grandes proprietários, nos seus zelos exagerados de privativismo, enterraram dentro de casa as joias e o ouro do mesmo modo que os mortos queridos. Os dois fortes motivos das casas-grandes acabarem sempre mal-assombradas com cadeiras de balanço se balançando sozinhas sobre tijolos soltos que de manhã ninguém encontra; com barulho de pratos e copos batendo de noite nos aparadores; com almas de senhores de engenho aparecendo aos parentes ou mesmo estranhos pedindo padres-nossos, ave-marias, gemendo lamentações, indicando lugares com botijas de dinheiro. Às vezes dinheiro dos outros, de que os senhores ilicitamente se haviam apoderado. Dinheiro que compadres, viúvas e até escravos lhes tinham entregue para guardar. Sucedeu muita dessa gente ficar sem os seus valores e acabar na miséria devido à esperteza ou à morte súbita do depositário. Houve senhores sem escrúpulos que, aceitando valores para guardar, fingiram-se depois de estranhos e desentendidos: “Você está maluco? Deu-me lá alguma cousa para guardar?”

Muito dinheiro enterrado sumiu-se misteriosamente. Joaquim Nabuco, criado por sua madrinha na casa-grande de Maçangana, morreu sem saber que destino tomara a ourama para ele reunida pela boa senhora; e provavelmente enterrada em algum desvão de parede. […] Em várias casas-grandes da Bahia, de Olinda, de Pernambuco se têm encontrado, em demolições ou escavações, botijas de dinheiro. Na que foi dos Pires d’Ávila ou Pires de Carvalho, na Bahia, achou-se, num recanto de parede, “verdadeira fortuna em moedas de ouro”. Noutras casas-grandes só se têm desencavado do chão ossos de escravos, justiçados pelos senhores e mandados enterrar no quintal, ou dentro de casa, à revelia das autoridades. Conta-se que o visconde de Suaçuna, na sua casa-grande de Pombal, mandou enterrar no jardim mais de um negro supliciado por ordem de sua justiça patriarcal. Não é de admirar. Eram senhores, os das casas-grandes, que mandavam matar os próprios filhos. Um desses patriarcas, Pedro Vieira, já avô, por descobrir que o filho mantinha relações com a mucama de sua predileção, mandou matá-lo pelo irmão mais velho.

(In: Silviano Santiago (coord.). Intérpretes do Brasil, 2000.)

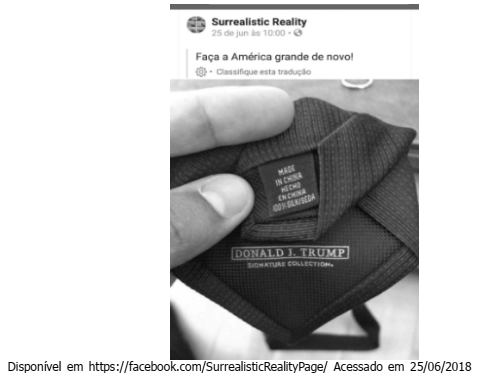

No contexto deste post, o slogan de campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos (“Faça a América

grande de novo!”) e a imagem destacando a etiqueta de procedência de uma peça de gravata de coleção assinada

pelo mesmo Donald Trump (“Made in China”/”Hecho en China” = Feito na China) expressam uma relação de:

Leia o trecho do livro A dança do universo, do físico brasileiro

Marcelo Gleiser, para responder a questão.

Algumas pessoas tornam-se heróis contra sua própria

vontade. Mesmo que elas tenham ideias realmente (ou potencialmente) revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, ou não acreditam no seu próprio potencial.

Divididas entre enfrentar sua insegurança expondo suas

ideias à opinião dos outros, ou manter-se na defensiva, elas

preferem a segunda opção. O mundo está cheio de poemas

e teorias escondidos no porão.

Copérnico é, talvez, o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do Universo, ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do Universo, motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha do modelo de Ptolomeu, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes, Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmo. Ao tentar fazer com que o Universo se adaptasse às ideias platônicas, ele retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco dezoito séculos antes.

Seu pensamento reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas de seu tempo apenas para voltar ainda mais no passado; Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Ele jamais poderia ter imaginado que, ao olhar para o passado, estaria criando uma nova visão cósmica, que abriria novas portas para o futuro. Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico decerto teria odiado a revolução que involuntariamente causou.

Entre 1510 e 1514, compôs um pequeno trabalho resumindo suas ideias, intitulado Commentariolus (Pequeno comentário). Embora na época fosse relativamente fácil publicar um manuscrito, Copérnico decidiu não publicar seu texto, enviando apenas algumas cópias para uma audiência seleta. Ele acreditava piamente no ideal pitagórico de discrição; apenas aqueles que eram iniciados nas complicações da matemática aplicada à astronomia tinham permissão para compartilhar sua sabedoria. Certamente essa posição elitista era muito peculiar, vinda de alguém que fora educado durante anos dentro da tradição humanista italiana. Será que Copérnico estava tentando sentir o clima intelectual da época, para ter uma ideia do quão “perigosas” eram suas ideias? Será que ele não acreditava muito nas suas próprias ideias e, portanto, queria evitar qualquer tipo de crítica? Ou será que ele estava tão imerso nos ideais pitagóricos que realmente não tinha o menor interesse em tornar populares suas ideias? As razões que possam justificar a atitude de Copérnico são, até hoje, um ponto de discussão entre os especialistas.

(A dança do universo, 2006. Adaptado.)

“Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico decerto teria odiado a revolução que involuntariamente causou.” (3o parágrafo)

Em relação ao trecho que o sucede, o trecho sublinhado tem

sentido de

Mito, na acepção aqui empregada, não significa mentira, falsidade ou mistificação. Tomo de empréstimo a formulação de Hans Blumenberg do mito político como um processo contínuo de trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade prática de uma sociedade em determinado período. Narrativa simbólica que é, o mito político coloca em suspenso o problema da verdade. Seu discurso não pretende ter validade factual, mas também não pode ser percebido como mentira (do contrário, não seria mito). O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos: ao fazê‐los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem.

ENGELKE, Antonio. O anjo redentor. Piauí, ago. 2018, ed. 143, p. 24

Atente ao que se diz sobre as orações do seguinte excerto: “Ouvindo rumor na porta da frente e os passos conhecidos de tio Severino, Luciana ergueu-se estouvada, saiu do corredor, entrou na sala, parou indecisa, esperando que a chamassem. Ninguém reparou nela”. (linhas 1-5)

I. A primeira oração, construída com o verbo ouvir no gerúndio, pode ser reescrita da seguinte maneira: (Quando ouviu rumor na porta da frente e os passos conhecidos de tio Severino, Luciana...).

II. Os verbos empregados no pretérito perfeito do indicativo sugerem que as ações de Luciana (ergueu-se, saiu, entrou, parou) foram percebidas pelo narrador depois de concluídas.

III. Embora sem um conectivo que evidencie uma relação semântica entre as últimas orações do trecho, pode-se depreender um sentido de adição (e esperou) e de oposição (chamassem, mas), ligando-as.

Está correto o que se diz em