Questões de Vestibular

Sobre tipologia textual em português

Foram encontradas 161 questões

O segundo parágrafo do texto revela mais claramente a compreensão do menino acerca daquela sociedade de papéis bem definidos, a partir da situação econômica de cada um.

O par de vocábulos, presentes no texto, que remete à divisão entre grupos sociais, tal como caracterizada pelo narrador, é:

Além da comparação entre papéis sociais, há no texto outra comparação, implícita, que indica uma compreensão do narrador acerca de comportamentos na sociedade.

Essa comparação implícita está em:

A literatura em perigo

A análise das obras feita na escola não deveria mais ter

por objetivo ilustrar os conceitos recém-introduzidos por este

ou aquele linguista, este ou aquele teórico da literatura, quando,

então, os textos são apresentados como uma aplicação da

língua e do discurso; sua tarefa deveria ser a de nos fazer ter

acesso ao sentido dessas obras — pois postulamos que esse

sentido, por sua vez, nos conduz a um conhecimento do humano,

o qual importa a todos. Como já o disse, essa ideia não é

estranha a uma boa parte do próprio mundo do ensino; mas é

necessário passar das ideias à ação. Num relatório estabelecido

pela Associação dos Professores de Letras, podemos ler:

“O estudo de Letras implica o estudo do homem, sua relação

consigo mesmo e com o mundo, e sua relação com os outros.”

Mais exatamente, o estudo da obra remete a círculos concêntricos

cada vez mais amplos: o dos outros escritos do mesmo

autor, o da literatura nacional, o da literatura mundial; mas

seu contexto final, o mais importante de todos, nos é efetivamente

dado pela própria existência humana. Todas as grandes

obras, qualquer que seja sua origem, demandam uma reflexão

dessa dimensão.

O que devemos fazer para desdobrar o sentido de uma

obra e revelar o pensamento do artista? Todos os “métodos”

são bons, desde que continuem a ser meios, em vez de se tornarem

fins em si mesmos. (...)

(...)

(...) Sendo o objeto da literatura a própria condição humana,

aquele que a lê e a compreende se tornará não um

especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser

humano. Que melhor introdução à compreensão das paixões

e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra

dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios?

E, de imediato: que melhor preparação pode haver para

todas as profissões baseadas nas relações humanas? Se entendermos

assim a literatura e orientarmos dessa maneira o seu

ensino, que ajuda mais preciosa poderia encontrar o futuro

estudante de direito ou de ciências políticas, o futuro assistente

social ou psicoterapeuta, o historiador ou o sociólogo? Ter

como professores Shakespeare e Sófocles, Dostoievski e Proust

não é tirar proveito de um ensino excepcional? E não se vê que

mesmo um futuro médico, para exercer o seu ofício, teria mais

a aprender com esses mesmos professores do que com os manuais

preparatórios para concurso que hoje determinam o seu

destino? Assim, os estudos literários encontrariam o seu lugar

no coração das humanidades, ao lado da história dos eventos

e das ideias, todas essas disciplinas fazendo progredir o pensamento

e se alimentando tanto de obras quanto de doutrinas,

tanto de ações políticas quanto de mutações sociais, tanto da

vida dos povos quanto da de seus indivíduos.

Se aceitarmos essa finalidade para o ensino literário, o

qual não serviria mais unicamente à reprodução dos professores

de Letras, podemos facilmente chegar a um acordo sobre

o espírito que o deve conduzir: é necessário incluir as obras

no grande diálogo entre os homens, iniciado desde a noite dos

tempos e do qual cada um de nós, por mais ínfimo que seja,

ainda participa. “É nessa comunicação inesgotável, vitoriosa

do espaço e do tempo, que se afirma o alcance universal da

literatura”, escrevia Paul Bénichou. A nós, adultos, nos cabe

transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras

que ajudam a viver melhor.

(Tzvetan Todorov. A literatura em perigo. 2 ed.Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009, p. 89-94.)

A literatura em perigo

A análise das obras feita na escola não deveria mais ter

por objetivo ilustrar os conceitos recém-introduzidos por este

ou aquele linguista, este ou aquele teórico da literatura, quando,

então, os textos são apresentados como uma aplicação da

língua e do discurso; sua tarefa deveria ser a de nos fazer ter

acesso ao sentido dessas obras — pois postulamos que esse

sentido, por sua vez, nos conduz a um conhecimento do humano,

o qual importa a todos. Como já o disse, essa ideia não é

estranha a uma boa parte do próprio mundo do ensino; mas é

necessário passar das ideias à ação. Num relatório estabelecido

pela Associação dos Professores de Letras, podemos ler:

“O estudo de Letras implica o estudo do homem, sua relação

consigo mesmo e com o mundo, e sua relação com os outros.”

Mais exatamente, o estudo da obra remete a círculos concêntricos

cada vez mais amplos: o dos outros escritos do mesmo

autor, o da literatura nacional, o da literatura mundial; mas

seu contexto final, o mais importante de todos, nos é efetivamente

dado pela própria existência humana. Todas as grandes

obras, qualquer que seja sua origem, demandam uma reflexão

dessa dimensão.

O que devemos fazer para desdobrar o sentido de uma

obra e revelar o pensamento do artista? Todos os “métodos”

são bons, desde que continuem a ser meios, em vez de se tornarem

fins em si mesmos. (...)

(...)

(...) Sendo o objeto da literatura a própria condição humana,

aquele que a lê e a compreende se tornará não um

especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser

humano. Que melhor introdução à compreensão das paixões

e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra

dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios?

E, de imediato: que melhor preparação pode haver para

todas as profissões baseadas nas relações humanas? Se entendermos

assim a literatura e orientarmos dessa maneira o seu

ensino, que ajuda mais preciosa poderia encontrar o futuro

estudante de direito ou de ciências políticas, o futuro assistente

social ou psicoterapeuta, o historiador ou o sociólogo? Ter

como professores Shakespeare e Sófocles, Dostoievski e Proust

não é tirar proveito de um ensino excepcional? E não se vê que

mesmo um futuro médico, para exercer o seu ofício, teria mais

a aprender com esses mesmos professores do que com os manuais

preparatórios para concurso que hoje determinam o seu

destino? Assim, os estudos literários encontrariam o seu lugar

no coração das humanidades, ao lado da história dos eventos

e das ideias, todas essas disciplinas fazendo progredir o pensamento

e se alimentando tanto de obras quanto de doutrinas,

tanto de ações políticas quanto de mutações sociais, tanto da

vida dos povos quanto da de seus indivíduos.

Se aceitarmos essa finalidade para o ensino literário, o

qual não serviria mais unicamente à reprodução dos professores

de Letras, podemos facilmente chegar a um acordo sobre

o espírito que o deve conduzir: é necessário incluir as obras

no grande diálogo entre os homens, iniciado desde a noite dos

tempos e do qual cada um de nós, por mais ínfimo que seja,

ainda participa. “É nessa comunicação inesgotável, vitoriosa

do espaço e do tempo, que se afirma o alcance universal da

literatura”, escrevia Paul Bénichou. A nós, adultos, nos cabe

transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras

que ajudam a viver melhor.

(Tzvetan Todorov. A literatura em perigo. 2 ed.Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009, p. 89-94.)

I. O estudo de obras literárias na escola tem como objetivo fundamental ensinar os fundamentos da Linguística.

II. A análise das obras feita na escola deve levar o estudante a ter acesso ao sentido dessas obras.

III. O objetivo do ensino da literatura na escola não é formar teóricos da literatura.

IV. De nada adianta a leitura das obras literárias sem a prévia fundamentação das teorias literárias.

Das quatro opiniões, as que se enquadram na argumentação manifestada por Todorov em seu texto estão contidas apenas em:

singular estado:

Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente

possuem o Poder, perdem o Poder, reconquistam o Poder,

trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos,

como uma pela* que quatro crianças, aos quatro cantos de

uma sala, atiram umas às outras, pelo ar, num rumor de risos.

Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder,

esses homens são, segundo a opinião, e os dizeres de todos os

outros que lá não estão — os corruptos, os esbanjadores da

Fazenda, a ruína do País!

Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua

própria opinião e os seus jornais — os verdadeiros liberais, os

salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os interesses

do País.

Mas, coisa notável! — os cinco que estão no Poder fazem

tudo o que podem para continuar a ser os esbanjadores da

Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo possível! E

os que não estão no Poder movem-se, conspiram, cansam-se,

para deixar de ser o mais depressa que puderem — os verdadeiros

liberais, e os interesses do País!

Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os

verdadeiros liberais, entram triunfantemente na designação

herdada de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em tanto

que os que caíram do Poder se resignam, cheios de fel e de tédio

— a vir a ser os verdadeiros liberais e os interesses do País.

Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de

doze ou quinze indivíduos, não há nenhum deles que não tenha

sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...

Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado

a pedir a demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações

mais hostis...

Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de

dirigir as coisas públicas — pela Imprensa, pela palavra dos

oradores, pelas incriminações da opinião, pela afirmativa

constitucional do poder moderador...

E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que

continuarão dirigindo o País, neste caminho em que ele vai,

feliz, abundante, rico, forte, coroado de rosas, e num chouto**

tão triunfante!

(*) Pela: bola.

(**) Chouto: trote miúdo.

(Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, [s.d.].)

singular estado:

Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente

possuem o Poder, perdem o Poder, reconquistam o Poder,

trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos,

como uma pela* que quatro crianças, aos quatro cantos de

uma sala, atiram umas às outras, pelo ar, num rumor de risos.

Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder,

esses homens são, segundo a opinião, e os dizeres de todos os

outros que lá não estão — os corruptos, os esbanjadores da

Fazenda, a ruína do País!

Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua

própria opinião e os seus jornais — os verdadeiros liberais, os

salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os interesses

do País.

Mas, coisa notável! — os cinco que estão no Poder fazem

tudo o que podem para continuar a ser os esbanjadores da

Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo possível! E

os que não estão no Poder movem-se, conspiram, cansam-se,

para deixar de ser o mais depressa que puderem — os verdadeiros

liberais, e os interesses do País!

Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os

verdadeiros liberais, entram triunfantemente na designação

herdada de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em tanto

que os que caíram do Poder se resignam, cheios de fel e de tédio

— a vir a ser os verdadeiros liberais e os interesses do País.

Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de

doze ou quinze indivíduos, não há nenhum deles que não tenha

sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...

Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado

a pedir a demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações

mais hostis...

Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de

dirigir as coisas públicas — pela Imprensa, pela palavra dos

oradores, pelas incriminações da opinião, pela afirmativa

constitucional do poder moderador...

E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que

continuarão dirigindo o País, neste caminho em que ele vai,

feliz, abundante, rico, forte, coroado de rosas, e num chouto**

tão triunfante!

(*) Pela: bola.

(**) Chouto: trote miúdo.

(Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, [s.d.].)

Nesta passagem do sexto parágrafo, o cronista se utiliza figuradamente da palavra fel para significar

Instrução: A questão toma por base uma passagem do romance O sertanejo, do romântico brasileiro José de Alencar (1829-1877).

O sertanejo

O moço sertanejo bateu o isqueiro e acendeu fogo num toro carcomido, que lhe serviu de braseiro para aquentar o ferro; e enquanto esperava, dirigiu-se ao boi nestes termos e com um modo afável:

– Fique descansado, camarada, que não o envergonharei levando-o à ponta de laço para mostrá-lo a toda aquela gente! Não; ninguém há de rir-se de sua desgraça. Você é um boi valente e destemido; vou dar-lhe a liberdade. Quero que viva muitos anos, senhor de si, zombando de todos os vaqueiros do mundo, para um dia, quando morrer de velhice, contar que só temeu a um homem, e esse foi Arnaldo Louredo.

O sertanejo parou para observar o boi, como se esperasse mostra de o ter ele entendido, e continuou:

– Mas o ferro da sua senhora, que também é a minha, tenha paciência, meu Dourado, esse há de levar; que é o sinal de o ter rendido o meu braço. Ser dela, não é ser escravo; mas servir a Deus, que a fez um anjo. Eu também trago o seu ferro aqui, no meu peito. Olhe, meu Dourado. O mancebo abriu a camisa, e mostrou ao boi o emblema que ele havia picado na pele, sobre o seio esquerdo, por meio do processo bem conhecido da inoculação de uma matéria colorante na epiderme. O debuxo de Arnaldo fora estresido com o suco do coipuna, que dá uma bela tinta escarlate, com que os índios outrora e atualmente os sertanejos tingem suas redes de algodão.

Depois de ter assim falado ao animal, como a um homem que o entendesse, o sertanejo tomou o cabo de ferro, que já estava em brasa, e marcou o Dourado sobre a pá esquerda.

– Agora, camarada, pertence a D. Flor, e portanto quem o ofender tem de haver-se comigo, Arnaldo Louredo. Tem entendido?... Pode voltar aos seus pastos; quando eu quiser, sei onde achá-lo. Já lhe conheço o rasto.

O Dourado dirigiu-se com o passo moroso para o mato; chegado à beira, voltou a cabeça para olhar o sertanejo, soltou um mugido saudoso e desapareceu.

Arnaldo acreditou que o boi tinha-lhe dito um afetuoso adeus.

E o narrador deste conto sertanejo não se anima a afirmar que ele se iludisse em sua ingênua superstição.

(José de Alencar. O sertanejo. Rio de Janeiro:

Livraria Garnier, [s.d.]. tomo II, p. 79-80. Adaptado.)

I. Moço.

II. Mancebo.

III. Sertanejo.

IV. Valente.

As palavras utilizadas pelo narrador para referir-se a Arnaldo Louredo estão contidas apenas em:

Instrução: A questão toma por base uma passagem do romance O sertanejo, do romântico brasileiro José de Alencar (1829-1877).

O sertanejo

O moço sertanejo bateu o isqueiro e acendeu fogo num toro carcomido, que lhe serviu de braseiro para aquentar o ferro; e enquanto esperava, dirigiu-se ao boi nestes termos e com um modo afável:

– Fique descansado, camarada, que não o envergonharei levando-o à ponta de laço para mostrá-lo a toda aquela gente! Não; ninguém há de rir-se de sua desgraça. Você é um boi valente e destemido; vou dar-lhe a liberdade. Quero que viva muitos anos, senhor de si, zombando de todos os vaqueiros do mundo, para um dia, quando morrer de velhice, contar que só temeu a um homem, e esse foi Arnaldo Louredo.

O sertanejo parou para observar o boi, como se esperasse mostra de o ter ele entendido, e continuou:

– Mas o ferro da sua senhora, que também é a minha, tenha paciência, meu Dourado, esse há de levar; que é o sinal de o ter rendido o meu braço. Ser dela, não é ser escravo; mas servir a Deus, que a fez um anjo. Eu também trago o seu ferro aqui, no meu peito. Olhe, meu Dourado. O mancebo abriu a camisa, e mostrou ao boi o emblema que ele havia picado na pele, sobre o seio esquerdo, por meio do processo bem conhecido da inoculação de uma matéria colorante na epiderme. O debuxo de Arnaldo fora estresido com o suco do coipuna, que dá uma bela tinta escarlate, com que os índios outrora e atualmente os sertanejos tingem suas redes de algodão.

Depois de ter assim falado ao animal, como a um homem que o entendesse, o sertanejo tomou o cabo de ferro, que já estava em brasa, e marcou o Dourado sobre a pá esquerda.

– Agora, camarada, pertence a D. Flor, e portanto quem o ofender tem de haver-se comigo, Arnaldo Louredo. Tem entendido?... Pode voltar aos seus pastos; quando eu quiser, sei onde achá-lo. Já lhe conheço o rasto.

O Dourado dirigiu-se com o passo moroso para o mato; chegado à beira, voltou a cabeça para olhar o sertanejo, soltou um mugido saudoso e desapareceu.

Arnaldo acreditou que o boi tinha-lhe dito um afetuoso adeus.

E o narrador deste conto sertanejo não se anima a afirmar que ele se iludisse em sua ingênua superstição.

(José de Alencar. O sertanejo. Rio de Janeiro:

Livraria Garnier, [s.d.]. tomo II, p. 79-80. Adaptado.)

O texto permite concluir que a narradora

1. valoriza mais as boas lembranças do que as más.

2. chama o que vê na praia de “coisinhas prateadas” porque não conhece ainda a palavra “peixes”.

3. assusta- se com as ondas inquietas e a multidão que invade a praia.

4. passa por uma quebra de expectativa no decorrer do episódio narrado.

5. foi mais de uma vez à beira do mar.

Apenas estão corretas as afirmativas

I. Tendo em vista as relações de sentido constituídas no texto, o primeiro período estabelece uma causa cuja consequência aparece no segundo período.

II. O uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro período, é muito comum em textos dissertativos.

III. Por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os quatro períodos se organizam em uma sequência constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão.

IV. O procedimento argumentativo do texto é dedutivo, isto é, vai do geral para o particular.

Está correto apenas o que se afirma em

I. O primeiro parágrafo apresenta a seguinte estrutura: tese, argumento e conclusão.

II. O segundo parágrafo expõe pressupostos que nos ajudam a entender ideias defendidas no texto.

III. A conclusão, entre as linhas 91 e 100, retoma elementos do primeiro parágrafo e introduz ideias novas.

Está correto o que se afirma em

Com referência ao texto O espelho, e a questões por ele suscitadas, julgue os itens de 78 a 86 e faça o que se pede no item 87, que é do tipo D.

[...]

Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas? O espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a idéia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe-o o senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho – anote-a – esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma com a sombra do corpo; e não lhe terá escapado a polarização: luz – treva. Não se costumava tapar os espelhos, ou voltá-los contra a parede, quando morria alguém da casa? Se, além de os utilizarem nos manejos de magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles, como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Alongo-me, porém. Contava-lhe... [...] ROSA, Guimarães. Primeiras estórias. 50ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 122.

( ) Para Ethel, seus genros e noras deveriam ser todos alemães, ela não admitia o casamento de seus(suas) filhos(as) com brasileiros(as).

( ) O romance apresenta um enredo constituído basicamente pelas lembranças de Homig, um solteirão, último da linhagem dos Ziegel; diante de “Kleid", Homig relembra a vida de seus antepassados.

( ) A obra é constituída por vários contos regionalistas permeados por uma única temática – a colonização alemã no sul de Santa Catarina.

( ) O romance evidencia um universo de personagens femininas, razão por que as mulheres são consideradas personagens planas na obra.

( ) Hilda, personagem da obra, era uma mulher que fugia aos padrões da época: era ousada, rebelde, montava cavalos, usava cabelos soltos. A leitura da obra leva o leitor a inferir que ela era assim por não ter sido batizada.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

[...]

Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas? O espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a idéia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe-o o senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho – anote-a – esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma com a sombra do corpo; e não lhe terá escapado a polarização: luz – treva. Não se costumava tapar os espelhos, ou voltá-los contra a parede, quando morria alguém da casa? Se, além de os utilizarem nos manejos de magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles, como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Alongo-me, porém. Contava-lhe... [...] ROSA, Guimarães. Primeiras estórias. 50ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 122.

I. Zé-do-Burro e a fé; Padre Olavo e o autoritarismo;

II. Bonitão e o amor; Rosa e a infidelidade;

III. Repórter e a vaidade; Marli e a inocência;

IV. Galego e a ambição; Mestre Coca e o sentimento de coletividade.

Assinale a alternativa correta:

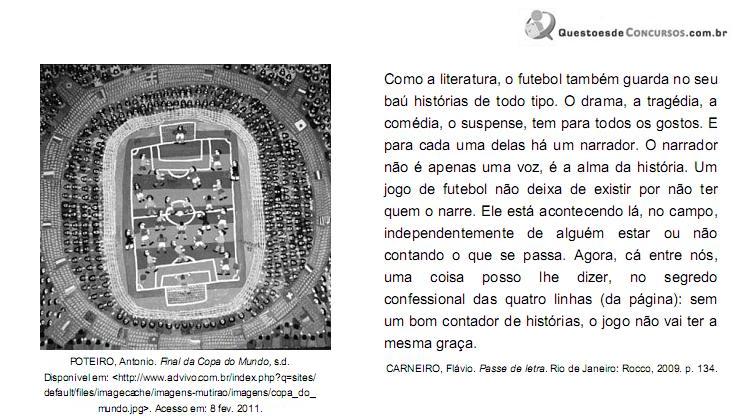

A imagem e o texto acima

Adaptado de MASSON, Celso e BARREIRA, Eliseu. A mente de quem tem músculos. Revista Época. 10/02/2010. Disponível em

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI121750-15228,00-A+MENTE+DE+QUEM+TEM+MUSCULOS.html. Acesso em 25 mai 2010.

Adaptado de MASSON, Celso e BARREIRA, Eliseu. A mente de quem tem músculos. Revista Época. 10/02/2010. Disponível em

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI121750-15228,00-A+MENTE+DE+QUEM+TEM+MUSCULOS.html. Acesso em 25 mai 2010.

TEXTO 1

O que é escrita?

Se houve um tempo em que era comum a existência de comunidades ágrafas, se houve um tempo em que a escrita era de difícil acesso ou uma atividade destinada a poucos privilegiados, na atualidade, a escrita faz parte da nossa vida cotidiana, seja porque somos constantemente solicitados a produzir textos escritos (bilhete, e-mail, listas de compras etc.), seja porque somos solicitados a ler textos escritos em diversas situações do dia a dia (placas, letreiros, anúncios, embalagens, e-mail, etc., etc.).

Alguém afirmou que “hoje a escrita não é mais domínio exclusivo dos escrivães e dos eruditos. [...] A prática da escrita, de fato, se generalizou: além dos trabalhos escolares ou eruditos, é utilizada para o trabalho, a comunicação, a gestão da vida pessoal e doméstica”.

Que a escrita é onipresente em nossa vida já o sabemos. Mas, afinal, “o que é escrita?” Responder a essa questão é uma tarefa difícil porque a atividade de escrita envolve aspectos de natureza variada (linguística, cognitiva, pragmática, sócio-histórica e cultural).

Como é de nosso conhecimento, há muitos estudos sobre a escrita, sob diversas perspectivas, que nos propiciam diferentes modos de responder a questão em foco. Basta pensarmos, por exemplo, nas investigações existentes, segundo as quais a escrita ao longo do tempo foi e vem-se constituindo como um produto sócio-histórico-cultural, em diferentes suportes (livros, jornais, revistas) e demandando diferentes modos de leitura. Basta pensarmos no modo pelo qual ocorre o processo de aquisição da escrita. Basta pensarmos no modo pelo qual a escrita é concebida como uma atividade cuja realização demanda a ativação de conhecimento e o uso de várias estratégias no curso mesmo da produção do texto.

Apesar da complexidade que envolve a questão não é raro, quer em sala de aula, quer em outras situações do dia a dia, nos depararmos com definições de escrita, tais como: “escrita é inspiração”; “escrita é uma atividade para alguns poucos privilegiados (aqueles que nascem com esse dom e se transformam em escritores renomados)”; “escrita é expressão do pensamento” no papel ou em outro suporte; “escrita é domínio de regras da língua”; “escrita é trabalho” que requer a utilização de diversas estratégias da parte do produtor.

Essa pluralidade de resposta nos faz pensar que o modo pelo qual concebemos a escrita não se encontra dissociado do modo pelo qual entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que escreve. Em outras palavras, subjaz uma concepção de linguagem, de texto e de sujeito escritor ao modo pelo qual entendemos, praticamos e ensinamos a escrita, ainda que não tenhamos consciência disso.

(Ingedore Villaça Koch. Vanda Maria Elias. Ler e escrever:estratégias de produção textual. São Paulo: Editora Contexto,2009. p. 31-32. Adaptado.)