Questões de Concurso

Comentadas sobre sintaxe em português

Foram encontradas 13.024 questões

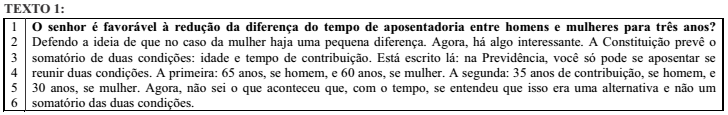

Leia o trecho da entrevista com Michel Temer, abaixo transcrita:

Para articular as ideias do texto, utilizamos diferentes mecanismos de combinação oracional. Assim, podemos afirmar sobre as estruturas sintáticas que formam esse texto que:

I - A estrutura “de que no caso da mulher haja uma pequena diferença”, (linha 2) por complementar o termo “ideia”, é denominada oração substantiva completiva nominal.

II - Arelação de sentido expressa entre a oração adverbial introduzida pelo conector SE e a oração principal, na estrutura “você só pode se aposentar se reunir duas condições” (linhas 3 e 4) é de explicação.

III - Na estrutura “com o tempo, se entendeu que isso era uma alternativa e não um somatório das duas condições”, (linhas 5 e 6) o SE funciona como partícula de indeterminação do sujeito.

É(são)CORRETA(S)apenas a(s) afirmação(ões) presente(s) em:

TEXTO 3

O texto a seguir é reprodução do Manifesto “AÇÃO URGENTE: Protesto não é crime!”, promovido pela ANISTIA INTERNACIONAL BRASIL.

“(...) O direito à liberdade de expressão e manifestação é um direito fundamental garantido na Constituição Brasileira. Este direito está sendo violado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem seguido um padrão de repressão violenta e arbitrária aos protestos, com uso desnecessário e excessivo da força e das chamadas armas “menos letais” tais como bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, bombas de efeito moral, e cassetetes. Diversas pessoas ficaram feridas. Também houve revistas aleatórias e detenções arbitrárias de manifestantes, que tiveram dificuldades para acessar seus advogados, em uma violação do direito à ampla defesa. (...)

Protesto não é crime. É um direito humano.”

https://anistia.org.br/entre-em-acao/email/acao-urgente-diga-ao-governo-de-sao-paulo-que-protesto-nao-e-crime/

Uso de eletrônicos em excesso atrasa

desenvolvimento infantil, diz Unicamp

Um estudo da Faculdade de Educação da Unicamp, em Campinas (SP), concluiu que as crianças que usam aparelhos eletrônicos sem controle e não brincam, ou brincam pouco, no “mundo real”, podem ter atraso no desenvolvimento. A pesquisa foi realizada com meninos e meninas de 8 a 12 anos de idade, que ficam de quatro a seis horas diante das telas de computadores, tablets, celulares e videogames.

Para a pedagoga Ana Lúcia Pinto de Camargo Meneghel, as crianças que se enquadram nesse perfil acabam não brincando e nem tendo uma rotina, o que afeta o ritmo de construção do desenvolvimento cognitivo.

Ao todo, 21 meninos e meninas de uma escola particular na região de Campinas passaram por testes para avaliar as capacidades que eles precisam ter para, inclusive, aprender bem o conteúdo ensinado na escola. Para a surpresa da pesquisadora, de todas as crianças, apenas uma mostrou possuir as habilidades esperadas para essa faixa.

O uso de eletrônicos em si não é exatamente o problema, segundo a pesquisa, mas sim a falta de brincadeiras no “mundo real”.

“O mais importante é eles brincarem. É preciso oferecer a essas crianças atividades que estimulem a criatividade”.

Segundo a pesquisa, quando a criança brinca, faz uso de operações que garantem noção operatória de espaço, tempo e causalidade.

(Disponível em http://www.unicamp.br/unicamp/clipping/2016/10/19/ uso-de-eletronicos-em-excesso-atrasa-desenvolvimento-infantil-diz-unicamp. Acesso em 29.09.2016. Adaptado)

Ao mar

Choveu dias e depois amanheceu. Joel chegou à janela e olhou o quintal: estava tudo inundado! Joel vestiu-se rapidamente, disse adeus à mãe, embarcou numa tábua e pôs-se a remar. Hasteou no mastro uma bandeira com a estrela de David...

O barco navegava mansamente. As noites se sucediam, estreladas. No cesto de gávea* Joel vigiava e pensava em todos os esplêndidos aventureiros.

– A la mar! A la mar! – gritava Joel entoando cânticos ancestrais. Despertando pela manhã, alimentava-se de peixes exóticos; escrevia no diário de bordo e ficava a contemplar as ilhas. Os nativos viam-no passar – um ser taciturno, distante, nas águas, distante do céu. Certa vez – uma tempestade! Durou sete horas. Mas não o venceu, não o venceu!

E os monstros? Que dizer deles, se nunca ninguém os viu?

Joel remava afanosamente; às vezes, parava só para comer e escrever no diário de bordo. Um dia, disse em voz alta: “Mar, animal rumorejante!” Achou bonita esta frase; até anotou no diário. Depois, nunca mais falou.

À noite, Joel sonhava com barcos e mares, e ares e céus, e ventos e prantos, e rostos escuros, monstros soturnos. Que dizer destes monstros, se nunca ninguém os viu?

– Joel, vem almoçar! – gritava a mãe.

Joel viajava ao largo; perto da África.

(Moacyr Scliar, Os melhores contos. Adaptado)

* lugar, no topo dos mastros de embarcações antigas, de onde um marinheiro perscrutava o horizonte, para avistar terra

Em 1933, a pintora paulista Tarsila do Amaral, um dos expoentes do modernismo nacional, concluiu sua tela Operários, na qual retrata a enorme diversidade étnica dos brasileiros que chegavam aos magotes para trabalhar nas fábricas de São Paulo nos anos 30. Hoje, mais de oito décadas depois, a tela de Tarsila poderia trazer alguns brasileiros humildes usando um chapéu de formatura, para simbolizar que até filhos de operários, em certos casos, podem concluir um curso universitário.

A mudança na paisagem é resultado da adoção da política de cotas raciais e sociais, que vem sendo implantada no país nos últimos quinze anos, com o objetivo de abrir as portas das universidades públicas a negros, pardos, índios e pobres – e acaba de ganhar a adesão da Universidade de São Paulo, a melhor do Brasil.

Hoje, finalmente, é possível fazer um balanço dessa política, e a conclusão é inequívoca: do ponto de vista acadêmico, as cotas estão cumprindo seu papel. Além disso, todos aqueles mitos – segundo os quais as cotas derrubariam a qualidade do ensino universitário, estimulariam a evasão, acirrariam conflitos raciais – acabaram mostrando-se apenas isso: mitos. É um feito a comemorar num Brasil tão carente de notícias positivas.

Dito isso, é preciso não perder de vista que a política das cotas não é uma boa solução. Na verdade, é lamentável que tenha de ser adotada. Afinal, sua implantação é a expressão cabal da profunda desigualdade étnica e social do Brasil. As cotas, raciais ou sociais, são portanto um atalho para compensar um descaminho. O desejável, mesmo, é que elas sejam temporárias e, em seu lugar, o país abra escolas de qualidade para todos, negros e brancos, pobres e ricos, de tal modo que as oportunidades sejam iguais para todos – e o mérito de cada um, apenas o mérito, torne-se a medida do triunfo individual.

(Carta ao Leitor. Veja, 16.08.2017. Adaptado)

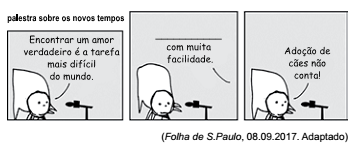

Leia a tira.

De acordo com a norma-padrão, a lacuna do segundo

quadrinho deve ser preenchida com:

Leia o texto de Ruy Castro, para responder a questão.

Todos chegarão lá

O Brasil está envelhecendo. Segundo projeções oficiais, 20% da população terá mais de 60 anos em 2030.

Em números absolutos, esperam-se perto de 50 milhões de idosos em 2030 – imagine o volume de antidepressivos, estimulantes e produtos geriátricos que isso vai exigir.

Não quer dizer que a maioria desses macróbios¹ seguirá o padrão dos velhos de antigamente, que, mal passados dos 60, equipados com boina, cachecol, suéter, cobertor nas pernas, eram levados para tomar sol no parquinho.

Quero crer que os velhos de 2030 se parecerão cada vez mais com meus vizinhos do Baixo Vovô, aqui no Leblon – uma rede de vôlei frequentada diariamente por sexa ou septuagenários torrados de sol, com músculos invejáveis e capazes de saques e cortadas mortíferas. A vida para eles nunca parou.

Por sorte, a aceitação do velho é agora maior do que nunca. Bem diferente de 1968 – apogeu de algo que me parecia fabricado, chamado “Poder Jovem” –, em que ser velho era quase uma ofensa. À idade da razão, que deveria ser a aspiração de todos, sobrepunha-se o que Nelson Rodrigues denunciava como “a razão da idade”: a juventude justificando todas as injustiças e ignomínias² (como as da Revolução Cultural, na China, em que velhos eram humilhados publicamente por ser velhos).

Naquela mesma época, o rock era praticado por jovens esbeltos, bonitos e de longas cabeleiras louras, para uma plateia de rapazes e moças idem. Hoje, ele é praticado por velhos carecas, gordos e tatuados, para garotos que podiam ser seus netos. Já se pode confiar em maiores de 60 anos e, um dia, todos chegarão lá.

(Folha de S.Paulo, 04.10.2013. Adaptado)

¹ macróbios: pessoas que chegaram à idade muito avançada

² ignomínias: infâmias; desonra infligida por julgamento público

Leia a tirinha a seguir para responder às questões.

(Disponível em: http://blogs.odiario.com/)

Texto I – Do que as pessoas têm medo?

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura violenta, a custo muito alto.

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros.

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época.

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte.

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado)

Assinale a opção que a apresenta.

Texto I.

Ao assumir a direção de um carro, o pacato e humilde senhor Andante se transforma no terrível senhor Volante, modelo de arrogância e violência. Protagonizada pelo personagem Pateta, a cena do desenho clássico da Disney (1950) ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam toda sorte de frustrações. São condutores que não usam as luzes indicadoras de direção (conhecidas como piscas ou setas) nas conversões – e apontam o dedo médio para os pedestres que lhes chamam a atenção por isso –, ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias –, ignoram as faixas de pedestres e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos.

Não por acaso, o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências. De acordo com o professor Adilson Lombardo, especialista em segurança no trânsito, a direção defensiva passa por uma série de comportamentos ligados à inteligência emocional e ao raciocínio lógico. “É preciso avaliar o risco, analisar as possibilidades, reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva, não fazer ultrapassagens perigosas”, ensina. Na prática, são medidas simples, que podem ser resumidas em duas: bom senso e respeito às normas.

Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente não apenas do condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Bicicletas, por sua vez, não devem trafegar em pistas exclusivas de ônibus, e cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios, como o capacete.

Lombardo lembra que as pessoas costumam transferir muitos de seus comportamentos para o trânsito. “O carro não é uma extensão do corpo”, adverte. “O motorista deve seguir as regras e respeitar o próximo, demonstrando gentileza e educação.”

Adaptado de Gazeta do Povo.com.br. Curitiba, 22/08/2009.

Texto I.

Ao assumir a direção de um carro, o pacato e humilde senhor Andante se transforma no terrível senhor Volante, modelo de arrogância e violência. Protagonizada pelo personagem Pateta, a cena do desenho clássico da Disney (1950) ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam toda sorte de frustrações. São condutores que não usam as luzes indicadoras de direção (conhecidas como piscas ou setas) nas conversões – e apontam o dedo médio para os pedestres que lhes chamam a atenção por isso –, ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias –, ignoram as faixas de pedestres e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos.

Não por acaso, o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências. De acordo com o professor Adilson Lombardo, especialista em segurança no trânsito, a direção defensiva passa por uma série de comportamentos ligados à inteligência emocional e ao raciocínio lógico. “É preciso avaliar o risco, analisar as possibilidades, reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva, não fazer ultrapassagens perigosas”, ensina. Na prática, são medidas simples, que podem ser resumidas em duas: bom senso e respeito às normas.

Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente não apenas do condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Bicicletas, por sua vez, não devem trafegar em pistas exclusivas de ônibus, e cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios, como o capacete.

Lombardo lembra que as pessoas costumam transferir muitos de seus comportamentos para o trânsito. “O carro não é uma extensão do corpo”, adverte. “O motorista deve seguir as regras e respeitar o próximo, demonstrando gentileza e educação.”

Adaptado de Gazeta do Povo.com.br. Curitiba, 22/08/2009.

Em todos os segmentos a seguir há a presença de um conector sublinhado.

Assinale a opção que apresenta o conector que tem seu significado indicado corretamente.

Texto I.

Ao assumir a direção de um carro, o pacato e humilde senhor Andante se transforma no terrível senhor Volante, modelo de arrogância e violência. Protagonizada pelo personagem Pateta, a cena do desenho clássico da Disney (1950) ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam toda sorte de frustrações. São condutores que não usam as luzes indicadoras de direção (conhecidas como piscas ou setas) nas conversões – e apontam o dedo médio para os pedestres que lhes chamam a atenção por isso –, ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias –, ignoram as faixas de pedestres e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos.

Não por acaso, o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências. De acordo com o professor Adilson Lombardo, especialista em segurança no trânsito, a direção defensiva passa por uma série de comportamentos ligados à inteligência emocional e ao raciocínio lógico. “É preciso avaliar o risco, analisar as possibilidades, reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva, não fazer ultrapassagens perigosas”, ensina. Na prática, são medidas simples, que podem ser resumidas em duas: bom senso e respeito às normas.

Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente não apenas do condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Bicicletas, por sua vez, não devem trafegar em pistas exclusivas de ônibus, e cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios, como o capacete.

Lombardo lembra que as pessoas costumam transferir muitos de seus comportamentos para o trânsito. “O carro não é uma extensão do corpo”, adverte. “O motorista deve seguir as regras e respeitar o próximo, demonstrando gentileza e educação.”

Adaptado de Gazeta do Povo.com.br. Curitiba, 22/08/2009.

Todos os segmentos textuais abaixo trazem termos precedidos da preposição de.

Assinale a opção que apresenta o termo cuja preposição é uma exigência de um termo anterior.

Texto I – Há sempre o inesperado

Quem não nasceu de novo por causa de um inesperado?

Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a

novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os índios

gaviões no sul do Pará. Mas, como os exilados também se

comunicam, solicitei a uma respeitável figura do último reduto

urbano que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do

rio Tocantins, que cuidasse da correspondência que Júlio César

Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber.

Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e

cartas ou pacotes demoravam semanas para ir e vir.

Recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E, quando chegamos à nossa base, no final da pesquisa, descobrimos que nossa correspondência havia sido violada.

Por quê? Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até hoje permeiam a atividade de pesquisa de Brasil. Foi quando soubemos que quem havia se comprometido a cuidar de nossas cartas não acreditava que estávamos “estudando índios”. Na sua mente, éramos bons demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida. Éramos estrangeiros disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais preciosos. Essa plausível hipótese levou o nosso intermediário ao imperativo de “conferir” a correspondência.

Mas agora que os nossos rostos escalavrados pelo ordálio do trabalho de campo provavam como estava errado, ele, pela primeira vez em sua vida, acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação.

Há sempre o inesperado.

Roberto da Matta. O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/10/2017

Texto I – Há sempre o inesperado

Quem não nasceu de novo por causa de um inesperado?

Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a

novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os índios

gaviões no sul do Pará. Mas, como os exilados também se

comunicam, solicitei a uma respeitável figura do último reduto

urbano que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do

rio Tocantins, que cuidasse da correspondência que Júlio César

Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber.

Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e

cartas ou pacotes demoravam semanas para ir e vir.

Recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E, quando chegamos à nossa base, no final da pesquisa, descobrimos que nossa correspondência havia sido violada.

Por quê? Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até hoje permeiam a atividade de pesquisa de Brasil. Foi quando soubemos que quem havia se comprometido a cuidar de nossas cartas não acreditava que estávamos “estudando índios”. Na sua mente, éramos bons demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida. Éramos estrangeiros disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais preciosos. Essa plausível hipótese levou o nosso intermediário ao imperativo de “conferir” a correspondência.

Mas agora que os nossos rostos escalavrados pelo ordálio do trabalho de campo provavam como estava errado, ele, pela primeira vez em sua vida, acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação.

Há sempre o inesperado.

Roberto da Matta. O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/10/2017

Preto é cor, negro é raça

O refrão de uma marchinha carnavalesca, de amplo domínio público, oferece uma pista interessante para a compreensão do critério objetivo que a sociedade brasileira emprega para a classificação racial das pessoas: “O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor; mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero o teu amor".

Escrita por Lamartine Babo para o Carnaval de 1932, a marchinha realça a ambiguidade das relações raciais, ao mesmo tempo em que ilustra a opção nacional pela aparência, pelo fenótipo. Honesto e preconceituoso em sua definição de negro, Lamartine contribui mais para o debate sobre classificação racial do que muitos doutores.

Com efeito, ao contrário do que pensa o presidente eleito, bem como certos acadêmicos, os cientistas pouco podem fazer nesta seara, além de, em regra, exibirem seus próprios preconceitos ou seu compromisso racial com a manutenção das coisas como elas estão.

Primeiro porque, como se sabe, raça é conceito científico inaplicável à espécie humana, de modo que o vocábulo raça adquire relevância na semântica e na vida apenas naquelas sociedades em que a cor da pele, o fenótipo dos indivíduos, é relevante para a distribuição de direitos e oportunidades.

Segundo, porque as pessoas não nascem negras ou brancas; enfim, não nascem “racializadas”. É a experiência da vida em sociedade que as torna negras ou brancas.

“Todos sabem como se tratam os pretos”, assevera Caetano Veloso na canção “Haiti”.

Em sendo um fenômeno relacional, a classificação racial dos indivíduos repousa menos em qualquer postulado científico e mais nas regras que regem as relações, intersubjetivas, econômicas e políticas no passado e no presente.

Negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas: é negro quem é tratado socialm ente como negro, independentemente de tonalidade cromática. É branco aquele indivíduo que, no cotidiano, nas estatísticas e nos indicadores sociais, abocanha privilégios materiais e simbólicos resultantes do possível mérito de ser branco. Esse sistema funciona perfeitamente bem no Brasil desde tempos imemoriais.

A título de exemplo, desde a primeira metade do século passado, a Lei das Estatísticas Criminais prevê a classificação racial de vítimas e acusados por meio do critério da cor. Emprega-se aqui a técnica da heteroclassificação, visto que ao escrivão de polícia compete classificar, o que é criticado pela demografia, que entende ser mais recomendável, do ângulo ético e metodológico, a autoclassificação.

Há um outro banco de dados no qual o método empregado é o da autoclassificação: o Cadastro Nacional de Identificação Civil, feito com base na ficha de identificação civil, a partir da qual é emitida a cédula de identidade, o popular RG. Trata-se de uma ficha que pode ser adquirida em qualquer papelaria, cujo formulário, inspirado no aludido Decreto-Lei das Estatísticas Criminais, contém a rubrica “cútis”, neologismo empregado para designar cor da pele. Assim, todas as pessoas portadoras de RG possuem em suas fichas de identificação civil a informação sobre sua cor, lançada, em regra, por elas próprias.

Vê-se, pois, que o Cadastro Nacional de Identificação Civil oferece uma referência objetiva e disponível para o suposto problema da classificação racial: qualquer indivíduo cuja ficha de identificação civil, dele próprio ou de seus ascendentes (mãe ou pai), indicar cor diversa de branca, amarela ou indígena, terá direito a reivindicar acesso a políticas de promoção da igualdade racial e estará habilitado para registrar seu filho ou filha como preto/negro.

Fora dos domínios de uma solução pragmática, o procedimento de classificação racial, que durante cinco séculos funcionou na mais perfeita harmonia, corre o risco de se tornar, agora, um terrífico dilema, insolúvel, poderoso o bastante para paralisar o debate sobre políticas de promoção da igualdade racial.

No passado nunca ninguém teve dúvidas sobre se éramos negros. Quiçá no futuro possamos ser apenas seres humanos.

SILVA JÚNIOR, Hédio. Preto é cor, negro é raça. Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 dez. 2002. Opinião, p. A3.

Sobre os elementos destacados do fragmento “O refrão de uma marchinha carnavalesca, de amplo domínio público, oferece uma pista interessante para a compreensão do critério objetivo que a sociedade brasileira emprega para a classificação racial das pessoas”, leia as afirmativas.

I. DE AMPLO DOMÍNIO PÚBLICO é circunstância adverbial de lugar.

II. A palavra PARA é uma preposição com valor de finalidade.

III. QUE, no contexto, é uma conjunção integrante.

IV. PÚBLICO e OBJETIVO concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem.

Está correto o que se afirma apenas em: