Questões de Concurso

Comentadas para tst

Foram encontradas 1.033 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

A respeito desse caso clínico hipotético, é correto afirmar que

Nesse caso clínico hipotético, para a detecção precoce da referida patologia, o exame mais recomendado é

I a educação escolar efetivamente recebida e por receber. II as expectativas de promoção social. III as possibilidades de emprego existentes em cada caso. IV as motivações, atitudes e preferências profissionais. V a idade.

Assinale a opção correta.

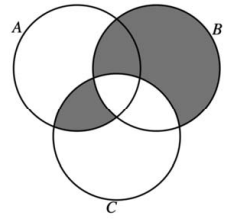

Para o diagrama de Venn precedente, que representa os conjuntos

A, B e C, a região sombreada pode ser escrita na forma

I No último período do primeiro parágrafo, a forma verbal “ignorava” estabelece concordância com “Conselho Nacional do Trabalho”.

II No último período do segundo parágrafo, a forma verbal “representou” está flexionada no singular porque estabelece concordância com o termo “Constituição”.

III A substituição de “Estudiosas” (início do penúltimo parágrafo) por Estudos preservaria a correção gramatical do texto, mas prejudicaria a sua coerência.

Assinale a opção correta.

Texto CB2A1

Os primeiros registros dos impactos da desinformação em processos políticos datam da Roma Antiga, quando Otaviano valeu-se de frases curtas cunhadas em moedas para difamar inimigos e se tornar o primeiro governante do Império Romano. Mas, segundo o historiador português Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, a emergência de tecnologias digitais fez o fenômeno ganhar novas roupagens, sendo uma de suas características atuais o impulso de ir além da manipulação dos fatos, em busca de substituir a própria realidade. Com foco nessa questão, um estudo desenvolvido entre abril de 2020 e junho de 2021 por pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) analisou como organizações jurídicas brasileiras reagiram a informações falaciosas espalhadas por plataformas digitais. A ausência de consenso em torno do conceito de desinformação e as dificuldades para mensurar suas consequências foram identificadas como centrais para o estabelecimento de uma legislação.

Coordenador do estudo, o jurista Celso Fernandes Campilongo, da FD-USP, observa que, há 15 anos, a formação da opinião pública era influenciada, majoritariamente, por análises longas e reflexivas, divulgadas de forma centralizada por veículos da grande imprensa. “Hoje a opinião pública tem de lidar com uma avalanche de informações curtas e descontínuas, publicadas por pessoas com forte presença nas mídias sociais. Com isso, de certa forma, os memes e as piadas substituíram o texto analítico”, compara. Ao destacar que o acesso às redes sociais pode ser visto como mais democrático, Campilongo cita a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua — TIC), publicada em abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, conforme indicam seus dados, três em cada quatro brasileiros utilizavam a Internet, e o celular foi o equipamento usado com mais frequência para essa finalidade. Além disso, o levantamento mostra que 95,7% dos cidadãos do país com acesso à Web valiam-se da rede para enviar ou receber mensagens de texto e de voz ou imagens por aplicativos.

Christina Queiroz. Revista Pesquisa FAPESP. Edição 316, jun. 2022.

Texto CB2A1

Os primeiros registros dos impactos da desinformação em processos políticos datam da Roma Antiga, quando Otaviano valeu-se de frases curtas cunhadas em moedas para difamar inimigos e se tornar o primeiro governante do Império Romano. Mas, segundo o historiador português Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, a emergência de tecnologias digitais fez o fenômeno ganhar novas roupagens, sendo uma de suas características atuais o impulso de ir além da manipulação dos fatos, em busca de substituir a própria realidade. Com foco nessa questão, um estudo desenvolvido entre abril de 2020 e junho de 2021 por pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) analisou como organizações jurídicas brasileiras reagiram a informações falaciosas espalhadas por plataformas digitais. A ausência de consenso em torno do conceito de desinformação e as dificuldades para mensurar suas consequências foram identificadas como centrais para o estabelecimento de uma legislação.

Coordenador do estudo, o jurista Celso Fernandes Campilongo, da FD-USP, observa que, há 15 anos, a formação da opinião pública era influenciada, majoritariamente, por análises longas e reflexivas, divulgadas de forma centralizada por veículos da grande imprensa. “Hoje a opinião pública tem de lidar com uma avalanche de informações curtas e descontínuas, publicadas por pessoas com forte presença nas mídias sociais. Com isso, de certa forma, os memes e as piadas substituíram o texto analítico”, compara. Ao destacar que o acesso às redes sociais pode ser visto como mais democrático, Campilongo cita a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua — TIC), publicada em abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, conforme indicam seus dados, três em cada quatro brasileiros utilizavam a Internet, e o celular foi o equipamento usado com mais frequência para essa finalidade. Além disso, o levantamento mostra que 95,7% dos cidadãos do país com acesso à Web valiam-se da rede para enviar ou receber mensagens de texto e de voz ou imagens por aplicativos.

Christina Queiroz. Revista Pesquisa FAPESP. Edição 316, jun. 2022.

Texto CB2A1

Os primeiros registros dos impactos da desinformação em processos políticos datam da Roma Antiga, quando Otaviano valeu-se de frases curtas cunhadas em moedas para difamar inimigos e se tornar o primeiro governante do Império Romano. Mas, segundo o historiador português Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, a emergência de tecnologias digitais fez o fenômeno ganhar novas roupagens, sendo uma de suas características atuais o impulso de ir além da manipulação dos fatos, em busca de substituir a própria realidade. Com foco nessa questão, um estudo desenvolvido entre abril de 2020 e junho de 2021 por pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) analisou como organizações jurídicas brasileiras reagiram a informações falaciosas espalhadas por plataformas digitais. A ausência de consenso em torno do conceito de desinformação e as dificuldades para mensurar suas consequências foram identificadas como centrais para o estabelecimento de uma legislação.

Coordenador do estudo, o jurista Celso Fernandes Campilongo, da FD-USP, observa que, há 15 anos, a formação da opinião pública era influenciada, majoritariamente, por análises longas e reflexivas, divulgadas de forma centralizada por veículos da grande imprensa. “Hoje a opinião pública tem de lidar com uma avalanche de informações curtas e descontínuas, publicadas por pessoas com forte presença nas mídias sociais. Com isso, de certa forma, os memes e as piadas substituíram o texto analítico”, compara. Ao destacar que o acesso às redes sociais pode ser visto como mais democrático, Campilongo cita a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua — TIC), publicada em abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, conforme indicam seus dados, três em cada quatro brasileiros utilizavam a Internet, e o celular foi o equipamento usado com mais frequência para essa finalidade. Além disso, o levantamento mostra que 95,7% dos cidadãos do país com acesso à Web valiam-se da rede para enviar ou receber mensagens de texto e de voz ou imagens por aplicativos.

Christina Queiroz. Revista Pesquisa FAPESP. Edição 316, jun. 2022.

Texto CB2A1

Os primeiros registros dos impactos da desinformação em processos políticos datam da Roma Antiga, quando Otaviano valeu-se de frases curtas cunhadas em moedas para difamar inimigos e se tornar o primeiro governante do Império Romano. Mas, segundo o historiador português Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, a emergência de tecnologias digitais fez o fenômeno ganhar novas roupagens, sendo uma de suas características atuais o impulso de ir além da manipulação dos fatos, em busca de substituir a própria realidade. Com foco nessa questão, um estudo desenvolvido entre abril de 2020 e junho de 2021 por pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) analisou como organizações jurídicas brasileiras reagiram a informações falaciosas espalhadas por plataformas digitais. A ausência de consenso em torno do conceito de desinformação e as dificuldades para mensurar suas consequências foram identificadas como centrais para o estabelecimento de uma legislação.

Coordenador do estudo, o jurista Celso Fernandes Campilongo, da FD-USP, observa que, há 15 anos, a formação da opinião pública era influenciada, majoritariamente, por análises longas e reflexivas, divulgadas de forma centralizada por veículos da grande imprensa. “Hoje a opinião pública tem de lidar com uma avalanche de informações curtas e descontínuas, publicadas por pessoas com forte presença nas mídias sociais. Com isso, de certa forma, os memes e as piadas substituíram o texto analítico”, compara. Ao destacar que o acesso às redes sociais pode ser visto como mais democrático, Campilongo cita a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua — TIC), publicada em abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, conforme indicam seus dados, três em cada quatro brasileiros utilizavam a Internet, e o celular foi o equipamento usado com mais frequência para essa finalidade. Além disso, o levantamento mostra que 95,7% dos cidadãos do país com acesso à Web valiam-se da rede para enviar ou receber mensagens de texto e de voz ou imagens por aplicativos.

Christina Queiroz. Revista Pesquisa FAPESP. Edição 316, jun. 2022.

I A correção gramatical do primeiro período do texto seria mantida se a forma pronominal “se” fosse deslocada para imediatamente antes da forma verbal “valeu” — se valeu.

II A correção gramatical do primeiro período do segundo parágrafo seria mantida caso a vírgula empregada imediatamente após “reflexivas” fosse suprimida.

III No quinto período do segundo parágrafo, o pronome “seus” refere-se a “Campilongo”.

IV A correção gramatical e a coerência do quinto período do segundo parágrafo seria mantida caso a vírgula empregada logo depois de “Internet” fosse suprimida.

Estão certos apenas os itens

Texto CB2A1

Os primeiros registros dos impactos da desinformação em processos políticos datam da Roma Antiga, quando Otaviano valeu-se de frases curtas cunhadas em moedas para difamar inimigos e se tornar o primeiro governante do Império Romano. Mas, segundo o historiador português Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, a emergência de tecnologias digitais fez o fenômeno ganhar novas roupagens, sendo uma de suas características atuais o impulso de ir além da manipulação dos fatos, em busca de substituir a própria realidade. Com foco nessa questão, um estudo desenvolvido entre abril de 2020 e junho de 2021 por pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) analisou como organizações jurídicas brasileiras reagiram a informações falaciosas espalhadas por plataformas digitais. A ausência de consenso em torno do conceito de desinformação e as dificuldades para mensurar suas consequências foram identificadas como centrais para o estabelecimento de uma legislação.

Coordenador do estudo, o jurista Celso Fernandes Campilongo, da FD-USP, observa que, há 15 anos, a formação da opinião pública era influenciada, majoritariamente, por análises longas e reflexivas, divulgadas de forma centralizada por veículos da grande imprensa. “Hoje a opinião pública tem de lidar com uma avalanche de informações curtas e descontínuas, publicadas por pessoas com forte presença nas mídias sociais. Com isso, de certa forma, os memes e as piadas substituíram o texto analítico”, compara. Ao destacar que o acesso às redes sociais pode ser visto como mais democrático, Campilongo cita a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua — TIC), publicada em abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, conforme indicam seus dados, três em cada quatro brasileiros utilizavam a Internet, e o celular foi o equipamento usado com mais frequência para essa finalidade. Além disso, o levantamento mostra que 95,7% dos cidadãos do país com acesso à Web valiam-se da rede para enviar ou receber mensagens de texto e de voz ou imagens por aplicativos.

Christina Queiroz. Revista Pesquisa FAPESP. Edição 316, jun. 2022.