Questões de Concurso

Para fisioterapeuta

Foram encontradas 27.885 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

Qual é o objetivo dessa organização?

Leia o cartum de Laerte:

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.

Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir à(ao)

Releia este trecho.

“Os nomes em português e outras línguas europeias remetem, em última instância, ao protoindo-europeu (PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às línguas germânicas.”

O trecho destacado na passagem apresentada

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022. Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à

TEXTO II

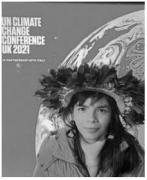

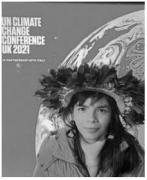

“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter

Suruí na abertura da COP-26

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no

palco principal da Conferência do Clima nesta

segunda-feira (01).

1 de novembro de 2021 Giselli Cavalcanti

Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é

TEXTO II

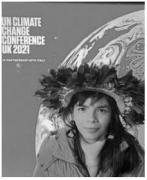

“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter

Suruí na abertura da COP-26

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no

palco principal da Conferência do Clima nesta

segunda-feira (01).

1 de novembro de 2021 Giselli Cavalcanti

Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:

TEXTO II

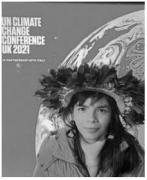

“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter

Suruí na abertura da COP-26

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no

palco principal da Conferência do Clima nesta

segunda-feira (01).

1 de novembro de 2021 Giselli Cavalcanti

“A luta pela justiça climática também esteve fortemente presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas possam estar presentes e efetivamente participando dos espaços de tomada de decisão.”

Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)

TEXTO II

“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter

Suruí na abertura da COP-26

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no

palco principal da Conferência do Clima nesta

segunda-feira (01).

1 de novembro de 2021 Giselli Cavalcanti

Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo”.

A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir

durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da

figura de linguagem conhecida como

TEXTO I

Aquela menina às margens do Igarapé

O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,

na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.

Respondo, respondemos com vários ternos acenos,

do barco que avança dentro da massa de compacto

calor amazônico.

De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.

E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar: “Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer coisa intermediária entre os senhores legítimos deste país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.

O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.

Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela menininha que me acenava, nos acompanha como um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração de destreza: subir nos troncos rapidamente usando, amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.

Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportando e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário juntos. Só um está na quarta série. A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.

De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio. E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga denunciando que as setecentas serrarias que devastaram o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.

Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras

crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local e afirma:

“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.”

Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e

“americana” contribuem para uma crítica em relação

à(ao)

TEXTO I

Aquela menina às margens do Igarapé

O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,

na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.

Respondo, respondemos com vários ternos acenos,

do barco que avança dentro da massa de compacto

calor amazônico.

De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.

E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar: “Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer coisa intermediária entre os senhores legítimos deste país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.

O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.

Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela menininha que me acenava, nos acompanha como um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração de destreza: subir nos troncos rapidamente usando, amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.

Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportando e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário juntos. Só um está na quarta série. A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.

De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio. E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga denunciando que as setecentas serrarias que devastaram o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.

Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras

crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela menina às margens do Igarapé”.

“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário.”

A reflexão linguística auxilia na compreensão textual, uma vez que a construção verbal pode levar a uma interpretação mais precisa do texto lido.

Na passagem acima apresentada, a análise sintática

revela que

TEXTO I

Aquela menina às margens do Igarapé

O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,

na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.

Respondo, respondemos com vários ternos acenos,

do barco que avança dentro da massa de compacto

calor amazônico.

De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.

E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar: “Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer coisa intermediária entre os senhores legítimos deste país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.

O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.

Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela menininha que me acenava, nos acompanha como um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração de destreza: subir nos troncos rapidamente usando, amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.

Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportando e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário juntos. Só um está na quarta série. A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.

De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio. E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga denunciando que as setecentas serrarias que devastaram o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.

Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras

crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

Releia o terceiro parágrafo:

“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.”

No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do

TEXTO I

Aquela menina às margens do Igarapé

O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,

na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.

Respondo, respondemos com vários ternos acenos,

do barco que avança dentro da massa de compacto

calor amazônico.

De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.

E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar: “Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer coisa intermediária entre os senhores legítimos deste país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.

O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.

Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela menininha que me acenava, nos acompanha como um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração de destreza: subir nos troncos rapidamente usando, amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.

Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportando e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário juntos. Só um está na quarta série. A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.

De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio. E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga denunciando que as setecentas serrarias que devastaram o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.

Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras

crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. [...].”

Considerando a temática e a intencionalidade discursiva da crônica, os adjuntos adverbiais destacados

TEXTO I

Aquela menina às margens do Igarapé

O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,

na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.

Respondo, respondemos com vários ternos acenos,

do barco que avança dentro da massa de compacto

calor amazônico.

De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.

E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar: “Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer coisa intermediária entre os senhores legítimos deste país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.

O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.

Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela menininha que me acenava, nos acompanha como um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração de destreza: subir nos troncos rapidamente usando, amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.

Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportando e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário juntos. Só um está na quarta série. A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.

De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio. E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga denunciando que as setecentas serrarias que devastaram o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.

Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras

crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as observações que ele faz ao longo do texto, pode-se afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às margens do Igarapé” é

TEXTO I

Aquela menina às margens do Igarapé

O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,

na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.

Respondo, respondemos com vários ternos acenos,

do barco que avança dentro da massa de compacto

calor amazônico.

De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará, depois de ter feito uma conferência na inauguração do Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura de portugueses e índios.

E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar: “Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer coisa intermediária entre os senhores legítimos deste país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.

O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.

Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela menininha que me acenava, nos acompanha como um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração de destreza: subir nos troncos rapidamente usando, amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.

Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportando e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário juntos. Só um está na quarta série. A velha professora batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana, lembrando a doação e a visita.

De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio. E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga denunciando que as setecentas serrarias que devastaram o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.

Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras

crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros, árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto, cruzando de uma margem a outra, como numa rua de Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais da Amazônia.”

Nesse trecho do texto é possível constatar que

Leia o texto a seguir.

A acelerada urbanização gera um efeito econômico de concentração e atração tanto de capitais como de força de trabalho nova – migrantes não mais tanto da região Sul e sim da região Nordeste –, tornando possível a abertura de uma nova fronteira não mais apenas agrícola, porém, sobretudo, urbana. A indústria pesada (metalúrgica, siderúrgica, química) não vai comandar a urbanização em Mato Grosso, é a agroindústria.

Fonte: VOLOCHKO, D. Da extensão do campo à centralização do urbano: elementos para o debate da produção do espaço em Mato Grosso. Revista Mato-Grossense de Geografia, Cuiabá, n. 16, p. 18- 38, jan./jun. 2013, p 27.

Qual efeito o modelo de urbanização apresentado causou na

economia?

Os incêndios criminosos oriundos de ações humanas fazem parte de 98% das queimadas no bioma. As perdas das florestas por desmatamento e incêndios têm sido atribuídas às causas das mudanças climáticas e à consequente escassez hídrica, e tiveram forte repercussão internacional nos últimos anos. Este modelo baseado na exploração desenfreada dos recursos naturais do avanço dos projetos do agronegócio, hidronegócio, e exploração mineral, uso abusivo de agrotóxicos tem colocado em risco a sociobiodiversidade pantaneira.

Disponível em: <https://g1.globo.com/mt/matogrosso/noticia/2022/08/22/desmatamento-mineracao-e-queimadasaceleram-a-degradacao-da-biodiversidade-do-pantanal-dizestudo.ghtm>. Acesso em: 07 set 2022.

Quais soluções seriam capazes de minimizar o problema apresentado no texto?

Fonte: LATUFF. 2022. Disponível em: <https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwkD0BNGirK2QK9QhGcisthg0WICu-j7VIUps9an9sA&s>. Acesso em: 06 set. 2022.

O que o autor representou na imagem?

No estado de Mato Grosso, por exemplo, o próprio aparelho virou objeto de desejo dos consumidores antes mesmo da instalação das emissoras televisivas em Cuiabá ou Campo Grande. Ainda sem receber qualquer sinal de TV, em 1960, a Coletoria Federal de Cuiabá atraiu interessados para o leilão de um aparelho de fabricação norte‐ americana, marca Philco Predilect, modelo H‐3408, de dezessete polegadas.

Fonte: SOTANA, E. A TV Morena em páginas impressas: vestígios do notíciário sobre a chegada da televisão no estado de Mato Grosso. História Revista, Goiânia, v. 23, n. 2, p. 115–136, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/historia/article/view/51844>. Acesso em: 7 set. 2022.

A qual comportamento da população mato-grossense se refere o texto?

O oeste, território – aqui pensado como uma porção de terra na qual viviam diversos sujeitos – que não se pode precisar com exatidão o lugar de seu início ou término passou a ser um espaço disputado e valorizado economicamente: tornou-se “a última fronteira agricultável do globo”, algo bem diferente do ocorrido décadas atrás, quando a região era vista com severas restrições, sobretudo quando o assunto versava a respeito da densidade populacional e da agricultura.

Fonte: DAL MORO, N. Formas de Conceber a Terra no Oeste do Brasil. História Revista, Goiânia, v. 19, n. 1, 2014. p. 238.

A mudança apontada no texto na denominação do Mato Grosso foi decorrente