Questões de Concurso

Para arquiteto urbanista

Foram encontradas 6.238 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

A questão refere-se ao texto a seguir.

TEXTO

A cor da injustiça ambiental no Brasil

Carolina Azevedo e Samantha Prado

Na semana do Carnaval, o litoral norte de São Paulo foi afetado por um desastre ambiental sem precedentes na história do Brasil. Foram mais de 680 milímetros de chuva acumulados no período de 24 horas, o maior registro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no país até o momento – o que resultou na devastação de diversas áreas nas cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Ao todo foram 65 mortos e mais de 2 mil pessoas entre desabrigados e desalojados.

A situação não pode ser lida apenas como um evento extremo isolado. Desastres bastante similares têm ocorrido nos últimos anos, como as inundações em Petrópolis (RJ) e Pernambuco em 2022. O que esses episódios têm em comum? Os mais afetados são majoritariamente a população pobre e negra.

Com o objetivo de analisar como os efeitos da crise ambiental se manifestam de forma territorialmente desigual, impactando desproporcionalmente certas populações a depender do seu grau de vulnerabilidade, o Instituto Pólis realizou o estudo “Racismo ambiental e justiça socioambiental nas cidades”. De acordo com a pesquisa, esse desequilíbrio é, em parte, a expressão da injustiça e do racismo ambientais nas cidades brasileiras. “Temos visto nos últimos anos, especialmente no verão, diversos desastres no país – e também quais foram suas vítimas. Acompanhamos um agravamento das situações e, com certeza, o negacionismo no momento de compreender as mudanças climáticas e seus impactos urbanos está dentro da lógica de como construímos as nossas cidades”, declara Maria Gabriela Feitosa dos Santos, uma das pesquisadoras que fez parte da produção do estudo.

Existe um padrão recorrente inegável quanto à distribuição territorial da população nas cidades brasileiras. Observando o censo do IBGE de 2010, é possível ver que a renda é maior nas áreas onde a população residente é mais branca do que negra – territórios que condizem com condições de urbanização e saneamento melhores, contando com maior investimento público. Mais dados do censo mostram que os chamados aglomerados subnormais, áreas caracterizadas por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação, reiteram o padrão territorial observado. Nas três cidades estudadas pelo Instituto Pólis – São Paulo, Recife e Belém –, o percentual de pessoas negras que residem em áreas desse tipo supera as médias de cada município, evidenciando a tendência de concentração desse grupo nesses territórios.

Em outras palavras, a distribuição demográfica e racial das cidades evidencia que a população negra vive em piores condições ambientais e com menos recursos financeiros para lidar com os impactos de eventuais emergências ou desastres – colocando-a em situação de vulnerabilidade. “Por estarmos em uma sociedade racialmente estruturada, a desigualdade social é um instrumento que opera de acordo com essa lógica. Isso pode ser visto sobretudo no funcionamento da expansão imobiliária”, diz Maria Gabriela. As áreas onde o mercado imobiliário não tem interesse acabam sendo esquecidas pelo poder público, deixadas de lado no quesito de criação de infraestrutura e, por isso, tornam-se locais mais baratos e viáveis para serem ocupados pela população mais vulnerabilizada. “Essa desigualdade gera riscos socialmente produzidos. São escolhas feitas pelas políticas urbanas que a gente tem adotado e implementado, gerando uma lógica de ocupação de risco”, completa Feitosa dos Santos.

A localização e as características dos aglomerados subnormais nas três cidades analisadas ilustram como a ocupação de áreas de potencial risco são apropriadas pela população vulnerabilizada como alternativa para a questão habitacional não tratada pelo Estado. Em São Paulo, o IBGE aponta que 355.756 domicílios em aglomerados subnormais encontram-se em áreas de encosta e margens de rios, córregos e lagos. É importante ressaltar que a ocupação de áreas de risco não advém de uma escolha, mas sim da total falta de alternativas habitacionais. “Chamamos atenção para a questão do déficit habitacional. Pessoas e famílias residem em áreas inapropriadas como uma última alternativa, uma resposta própria à questão habitacional que historicamente não tem sido equacionada pelo Estado como deveria ser”, diz a pesquisadora.

Todo esse quadro expõe a forma como os conceitos de justiça socioambiental e racismo ambiental são intrincados: enquanto o primeiro caracteriza a produção de impactos desiguais pelo meio ambiente, que sobrecarregam grupos minoritários e a população de baixa renda; o racismo ambiental evidencia as consequências dessas degradações, concentradas em bairros e territórios periféricos, onde vivem famílias mais pobres e há maior concentração de pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Para além do déficit habitacional, está a diferença de tratamento entre comunidades de baixa renda e condomínios de luxo em áreas sujeitas a desastres ambientais. Não bastando serem proibidas pela classe média e alta de construírem moradia nas faixas de terra mais seguras, populações assentadas em áreas de risco ambiental são frequentemente retiradas à força e sem qualquer garantia de direitos, enquanto moradores de condomínios e chácaras são tratados por autoridades com complacência.

Esse é o caso de moradores das margens da Represa Billings, no extremo sul da cidade de São Paulo. Segundo mapeamento do Instituto Pólis, comunidades de baixa-renda do Jardim Noronha receberam de autoridades quatro ameaças de remoção, dada a fragilidade ambiental e o risco apresentado pela área de mananciais. O tratamento, no entanto, não se estendeu para o loteamento de chácaras Jardim Moraes Prado, bairro vizinho também colado à represa. O caso evidencia que a intervenção pública é também pautada pelo racismo ambiental, como explica Feitosa dos Santos: “Há uma tendência de criminalização de muitas dessas áreas em detrimento de ocupações de alto padrão que dividem a mesma área e ainda assim não são alvo da mesma criminalização que acontece com as ocupações. É necessário compreender esse cenário e incluir a população marginalizada dentro dessa demanda.”

Ou seja, no contexto de desastres climáticos como as chuvas que assolaram o litoral paulista, políticas paliativas voltadas para regiões ricas das cidades não são o bastante, dado que as mudanças climáticas continuarão agravando a situação de comunidades periféricas a cada ano. “É necessário que se reverta essa lógica de políticas paliativas por políticas perenes, que antecedam esses fenômenos. Elas não necessariamente vão evitar mas vão dar capacidade de resiliência a essa população”, defende a pesquisadora.

Para isso, é necessário entender a crise climática a partir de uma perspectiva social e racial, como propõe o Instituto Perifa Sustentável, que reivindica a democratização e a representatividade das juventudes nos locais de tomada de decisão em relação a políticas ambientais. Amanda Costa, diretora executiva do instituto, advoga: “Falar de clima é falar de um direito básico. Quando pensamos em direitos básicos pensamos em saúde, educação, transporte, mas o clima é uma questão transversal, que afeta todas as outras.” Como respostas, a ativista sustenta inverter a lógica que permeia a elaboração de políticas públicas nas cidades: partindo mais frequentemente de regiões ricas e majoritariamente brancas, políticas ambientais e sanitárias precisam colocar a periferia no centro.

No entanto, em uma sociedade estruturalmente racista, quem mais sofre menos é ouvido. Os espaços de debate ambiental e de elaboração de políticas públicas ainda são dominados por homens brancos, como conta Mahryan Sampaio, do Instituto Perifa Sustentável: “O fato de eu dialogar com pessoas que não têm a mesma cor que eu mas estão ocupando os espaços de poder é um caso de racismo ambiental. Recentemente, Marina Silva nos convidou para conversar com os patriarcas e as matriarcas do ambientalismo brasileiro. Nós éramos as únicas pessoas pretas e jovens. Isso é racismo ambiental”.

Para que populações periféricas possam viver com dignidade nas cidades brasileiras, é necessário pensar na questão climática de maneira interseccional, pois a injustiça ambiental no Brasil tem cor. Será apenas colocando pessoas pretas, indígenas e periféricas nos locais de tomada de decisão que discussões levantadas em fóruns como a COP 26 – da qual as ativistas do Perifa Sustentável participaram – podem se reverter em políticas efetivas de combate a desastres climáticos e tantas outras questões do dia a dia na periferia, das ruas tomadas por lixo ao problema do saneamento básico. “Colocar essas pessoas no poder é olhar para a base, par quem está no território e entende sua complexidade. O olhar que está lá tem cor e é limitado, pouco diverso, ele não inclui. Esse é um momento histórico para a questão ambiental, que viu um grande desmonte nos últimos quatro anos”, completa Costa.

Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-cor-da-injustica-ambiental-no-brasil/ >.

Acesso em: 3 de mar. 2023. [Adaptado]

A questão refere-se ao texto a seguir.

TEXTO

A cor da injustiça ambiental no Brasil

Carolina Azevedo e Samantha Prado

Na semana do Carnaval, o litoral norte de São Paulo foi afetado por um desastre ambiental sem precedentes na história do Brasil. Foram mais de 680 milímetros de chuva acumulados no período de 24 horas, o maior registro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no país até o momento – o que resultou na devastação de diversas áreas nas cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Ao todo foram 65 mortos e mais de 2 mil pessoas entre desabrigados e desalojados.

A situação não pode ser lida apenas como um evento extremo isolado. Desastres bastante similares têm ocorrido nos últimos anos, como as inundações em Petrópolis (RJ) e Pernambuco em 2022. O que esses episódios têm em comum? Os mais afetados são majoritariamente a população pobre e negra.

Com o objetivo de analisar como os efeitos da crise ambiental se manifestam de forma territorialmente desigual, impactando desproporcionalmente certas populações a depender do seu grau de vulnerabilidade, o Instituto Pólis realizou o estudo “Racismo ambiental e justiça socioambiental nas cidades”. De acordo com a pesquisa, esse desequilíbrio é, em parte, a expressão da injustiça e do racismo ambientais nas cidades brasileiras. “Temos visto nos últimos anos, especialmente no verão, diversos desastres no país – e também quais foram suas vítimas. Acompanhamos um agravamento das situações e, com certeza, o negacionismo no momento de compreender as mudanças climáticas e seus impactos urbanos está dentro da lógica de como construímos as nossas cidades”, declara Maria Gabriela Feitosa dos Santos, uma das pesquisadoras que fez parte da produção do estudo.

Existe um padrão recorrente inegável quanto à distribuição territorial da população nas cidades brasileiras. Observando o censo do IBGE de 2010, é possível ver que a renda é maior nas áreas onde a população residente é mais branca do que negra – territórios que condizem com condições de urbanização e saneamento melhores, contando com maior investimento público. Mais dados do censo mostram que os chamados aglomerados subnormais, áreas caracterizadas por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação, reiteram o padrão territorial observado. Nas três cidades estudadas pelo Instituto Pólis – São Paulo, Recife e Belém –, o percentual de pessoas negras que residem em áreas desse tipo supera as médias de cada município, evidenciando a tendência de concentração desse grupo nesses territórios.

Em outras palavras, a distribuição demográfica e racial das cidades evidencia que a população negra vive em piores condições ambientais e com menos recursos financeiros para lidar com os impactos de eventuais emergências ou desastres – colocando-a em situação de vulnerabilidade. “Por estarmos em uma sociedade racialmente estruturada, a desigualdade social é um instrumento que opera de acordo com essa lógica. Isso pode ser visto sobretudo no funcionamento da expansão imobiliária”, diz Maria Gabriela. As áreas onde o mercado imobiliário não tem interesse acabam sendo esquecidas pelo poder público, deixadas de lado no quesito de criação de infraestrutura e, por isso, tornam-se locais mais baratos e viáveis para serem ocupados pela população mais vulnerabilizada. “Essa desigualdade gera riscos socialmente produzidos. São escolhas feitas pelas políticas urbanas que a gente tem adotado e implementado, gerando uma lógica de ocupação de risco”, completa Feitosa dos Santos.

A localização e as características dos aglomerados subnormais nas três cidades analisadas ilustram como a ocupação de áreas de potencial risco são apropriadas pela população vulnerabilizada como alternativa para a questão habitacional não tratada pelo Estado. Em São Paulo, o IBGE aponta que 355.756 domicílios em aglomerados subnormais encontram-se em áreas de encosta e margens de rios, córregos e lagos. É importante ressaltar que a ocupação de áreas de risco não advém de uma escolha, mas sim da total falta de alternativas habitacionais. “Chamamos atenção para a questão do déficit habitacional. Pessoas e famílias residem em áreas inapropriadas como uma última alternativa, uma resposta própria à questão habitacional que historicamente não tem sido equacionada pelo Estado como deveria ser”, diz a pesquisadora.

Todo esse quadro expõe a forma como os conceitos de justiça socioambiental e racismo ambiental são intrincados: enquanto o primeiro caracteriza a produção de impactos desiguais pelo meio ambiente, que sobrecarregam grupos minoritários e a população de baixa renda; o racismo ambiental evidencia as consequências dessas degradações, concentradas em bairros e territórios periféricos, onde vivem famílias mais pobres e há maior concentração de pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Para além do déficit habitacional, está a diferença de tratamento entre comunidades de baixa renda e condomínios de luxo em áreas sujeitas a desastres ambientais. Não bastando serem proibidas pela classe média e alta de construírem moradia nas faixas de terra mais seguras, populações assentadas em áreas de risco ambiental são frequentemente retiradas à força e sem qualquer garantia de direitos, enquanto moradores de condomínios e chácaras são tratados por autoridades com complacência.

Esse é o caso de moradores das margens da Represa Billings, no extremo sul da cidade de São Paulo. Segundo mapeamento do Instituto Pólis, comunidades de baixa-renda do Jardim Noronha receberam de autoridades quatro ameaças de remoção, dada a fragilidade ambiental e o risco apresentado pela área de mananciais. O tratamento, no entanto, não se estendeu para o loteamento de chácaras Jardim Moraes Prado, bairro vizinho também colado à represa. O caso evidencia que a intervenção pública é também pautada pelo racismo ambiental, como explica Feitosa dos Santos: “Há uma tendência de criminalização de muitas dessas áreas em detrimento de ocupações de alto padrão que dividem a mesma área e ainda assim não são alvo da mesma criminalização que acontece com as ocupações. É necessário compreender esse cenário e incluir a população marginalizada dentro dessa demanda.”

Ou seja, no contexto de desastres climáticos como as chuvas que assolaram o litoral paulista, políticas paliativas voltadas para regiões ricas das cidades não são o bastante, dado que as mudanças climáticas continuarão agravando a situação de comunidades periféricas a cada ano. “É necessário que se reverta essa lógica de políticas paliativas por políticas perenes, que antecedam esses fenômenos. Elas não necessariamente vão evitar mas vão dar capacidade de resiliência a essa população”, defende a pesquisadora.

Para isso, é necessário entender a crise climática a partir de uma perspectiva social e racial, como propõe o Instituto Perifa Sustentável, que reivindica a democratização e a representatividade das juventudes nos locais de tomada de decisão em relação a políticas ambientais. Amanda Costa, diretora executiva do instituto, advoga: “Falar de clima é falar de um direito básico. Quando pensamos em direitos básicos pensamos em saúde, educação, transporte, mas o clima é uma questão transversal, que afeta todas as outras.” Como respostas, a ativista sustenta inverter a lógica que permeia a elaboração de políticas públicas nas cidades: partindo mais frequentemente de regiões ricas e majoritariamente brancas, políticas ambientais e sanitárias precisam colocar a periferia no centro.

No entanto, em uma sociedade estruturalmente racista, quem mais sofre menos é ouvido. Os espaços de debate ambiental e de elaboração de políticas públicas ainda são dominados por homens brancos, como conta Mahryan Sampaio, do Instituto Perifa Sustentável: “O fato de eu dialogar com pessoas que não têm a mesma cor que eu mas estão ocupando os espaços de poder é um caso de racismo ambiental. Recentemente, Marina Silva nos convidou para conversar com os patriarcas e as matriarcas do ambientalismo brasileiro. Nós éramos as únicas pessoas pretas e jovens. Isso é racismo ambiental”.

Para que populações periféricas possam viver com dignidade nas cidades brasileiras, é necessário pensar na questão climática de maneira interseccional, pois a injustiça ambiental no Brasil tem cor. Será apenas colocando pessoas pretas, indígenas e periféricas nos locais de tomada de decisão que discussões levantadas em fóruns como a COP 26 – da qual as ativistas do Perifa Sustentável participaram – podem se reverter em políticas efetivas de combate a desastres climáticos e tantas outras questões do dia a dia na periferia, das ruas tomadas por lixo ao problema do saneamento básico. “Colocar essas pessoas no poder é olhar para a base, par quem está no território e entende sua complexidade. O olhar que está lá tem cor e é limitado, pouco diverso, ele não inclui. Esse é um momento histórico para a questão ambiental, que viu um grande desmonte nos últimos quatro anos”, completa Costa.

Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-cor-da-injustica-ambiental-no-brasil/ >.

Acesso em: 3 de mar. 2023. [Adaptado]

A questão refere-se ao texto a seguir.

TEXTO

A cor da injustiça ambiental no Brasil

Carolina Azevedo e Samantha Prado

Na semana do Carnaval, o litoral norte de São Paulo foi afetado por um desastre ambiental sem precedentes na história do Brasil. Foram mais de 680 milímetros de chuva acumulados no período de 24 horas, o maior registro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no país até o momento – o que resultou na devastação de diversas áreas nas cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Ao todo foram 65 mortos e mais de 2 mil pessoas entre desabrigados e desalojados.

A situação não pode ser lida apenas como um evento extremo isolado. Desastres bastante similares têm ocorrido nos últimos anos, como as inundações em Petrópolis (RJ) e Pernambuco em 2022. O que esses episódios têm em comum? Os mais afetados são majoritariamente a população pobre e negra.

Com o objetivo de analisar como os efeitos da crise ambiental se manifestam de forma territorialmente desigual, impactando desproporcionalmente certas populações a depender do seu grau de vulnerabilidade, o Instituto Pólis realizou o estudo “Racismo ambiental e justiça socioambiental nas cidades”. De acordo com a pesquisa, esse desequilíbrio é, em parte, a expressão da injustiça e do racismo ambientais nas cidades brasileiras. “Temos visto nos últimos anos, especialmente no verão, diversos desastres no país – e também quais foram suas vítimas. Acompanhamos um agravamento das situações e, com certeza, o negacionismo no momento de compreender as mudanças climáticas e seus impactos urbanos está dentro da lógica de como construímos as nossas cidades”, declara Maria Gabriela Feitosa dos Santos, uma das pesquisadoras que fez parte da produção do estudo.

Existe um padrão recorrente inegável quanto à distribuição territorial da população nas cidades brasileiras. Observando o censo do IBGE de 2010, é possível ver que a renda é maior nas áreas onde a população residente é mais branca do que negra – territórios que condizem com condições de urbanização e saneamento melhores, contando com maior investimento público. Mais dados do censo mostram que os chamados aglomerados subnormais, áreas caracterizadas por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação, reiteram o padrão territorial observado. Nas três cidades estudadas pelo Instituto Pólis – São Paulo, Recife e Belém –, o percentual de pessoas negras que residem em áreas desse tipo supera as médias de cada município, evidenciando a tendência de concentração desse grupo nesses territórios.

Em outras palavras, a distribuição demográfica e racial das cidades evidencia que a população negra vive em piores condições ambientais e com menos recursos financeiros para lidar com os impactos de eventuais emergências ou desastres – colocando-a em situação de vulnerabilidade. “Por estarmos em uma sociedade racialmente estruturada, a desigualdade social é um instrumento que opera de acordo com essa lógica. Isso pode ser visto sobretudo no funcionamento da expansão imobiliária”, diz Maria Gabriela. As áreas onde o mercado imobiliário não tem interesse acabam sendo esquecidas pelo poder público, deixadas de lado no quesito de criação de infraestrutura e, por isso, tornam-se locais mais baratos e viáveis para serem ocupados pela população mais vulnerabilizada. “Essa desigualdade gera riscos socialmente produzidos. São escolhas feitas pelas políticas urbanas que a gente tem adotado e implementado, gerando uma lógica de ocupação de risco”, completa Feitosa dos Santos.

A localização e as características dos aglomerados subnormais nas três cidades analisadas ilustram como a ocupação de áreas de potencial risco são apropriadas pela população vulnerabilizada como alternativa para a questão habitacional não tratada pelo Estado. Em São Paulo, o IBGE aponta que 355.756 domicílios em aglomerados subnormais encontram-se em áreas de encosta e margens de rios, córregos e lagos. É importante ressaltar que a ocupação de áreas de risco não advém de uma escolha, mas sim da total falta de alternativas habitacionais. “Chamamos atenção para a questão do déficit habitacional. Pessoas e famílias residem em áreas inapropriadas como uma última alternativa, uma resposta própria à questão habitacional que historicamente não tem sido equacionada pelo Estado como deveria ser”, diz a pesquisadora.

Todo esse quadro expõe a forma como os conceitos de justiça socioambiental e racismo ambiental são intrincados: enquanto o primeiro caracteriza a produção de impactos desiguais pelo meio ambiente, que sobrecarregam grupos minoritários e a população de baixa renda; o racismo ambiental evidencia as consequências dessas degradações, concentradas em bairros e territórios periféricos, onde vivem famílias mais pobres e há maior concentração de pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Para além do déficit habitacional, está a diferença de tratamento entre comunidades de baixa renda e condomínios de luxo em áreas sujeitas a desastres ambientais. Não bastando serem proibidas pela classe média e alta de construírem moradia nas faixas de terra mais seguras, populações assentadas em áreas de risco ambiental são frequentemente retiradas à força e sem qualquer garantia de direitos, enquanto moradores de condomínios e chácaras são tratados por autoridades com complacência.

Esse é o caso de moradores das margens da Represa Billings, no extremo sul da cidade de São Paulo. Segundo mapeamento do Instituto Pólis, comunidades de baixa-renda do Jardim Noronha receberam de autoridades quatro ameaças de remoção, dada a fragilidade ambiental e o risco apresentado pela área de mananciais. O tratamento, no entanto, não se estendeu para o loteamento de chácaras Jardim Moraes Prado, bairro vizinho também colado à represa. O caso evidencia que a intervenção pública é também pautada pelo racismo ambiental, como explica Feitosa dos Santos: “Há uma tendência de criminalização de muitas dessas áreas em detrimento de ocupações de alto padrão que dividem a mesma área e ainda assim não são alvo da mesma criminalização que acontece com as ocupações. É necessário compreender esse cenário e incluir a população marginalizada dentro dessa demanda.”

Ou seja, no contexto de desastres climáticos como as chuvas que assolaram o litoral paulista, políticas paliativas voltadas para regiões ricas das cidades não são o bastante, dado que as mudanças climáticas continuarão agravando a situação de comunidades periféricas a cada ano. “É necessário que se reverta essa lógica de políticas paliativas por políticas perenes, que antecedam esses fenômenos. Elas não necessariamente vão evitar mas vão dar capacidade de resiliência a essa população”, defende a pesquisadora.

Para isso, é necessário entender a crise climática a partir de uma perspectiva social e racial, como propõe o Instituto Perifa Sustentável, que reivindica a democratização e a representatividade das juventudes nos locais de tomada de decisão em relação a políticas ambientais. Amanda Costa, diretora executiva do instituto, advoga: “Falar de clima é falar de um direito básico. Quando pensamos em direitos básicos pensamos em saúde, educação, transporte, mas o clima é uma questão transversal, que afeta todas as outras.” Como respostas, a ativista sustenta inverter a lógica que permeia a elaboração de políticas públicas nas cidades: partindo mais frequentemente de regiões ricas e majoritariamente brancas, políticas ambientais e sanitárias precisam colocar a periferia no centro.

No entanto, em uma sociedade estruturalmente racista, quem mais sofre menos é ouvido. Os espaços de debate ambiental e de elaboração de políticas públicas ainda são dominados por homens brancos, como conta Mahryan Sampaio, do Instituto Perifa Sustentável: “O fato de eu dialogar com pessoas que não têm a mesma cor que eu mas estão ocupando os espaços de poder é um caso de racismo ambiental. Recentemente, Marina Silva nos convidou para conversar com os patriarcas e as matriarcas do ambientalismo brasileiro. Nós éramos as únicas pessoas pretas e jovens. Isso é racismo ambiental”.

Para que populações periféricas possam viver com dignidade nas cidades brasileiras, é necessário pensar na questão climática de maneira interseccional, pois a injustiça ambiental no Brasil tem cor. Será apenas colocando pessoas pretas, indígenas e periféricas nos locais de tomada de decisão que discussões levantadas em fóruns como a COP 26 – da qual as ativistas do Perifa Sustentável participaram – podem se reverter em políticas efetivas de combate a desastres climáticos e tantas outras questões do dia a dia na periferia, das ruas tomadas por lixo ao problema do saneamento básico. “Colocar essas pessoas no poder é olhar para a base, par quem está no território e entende sua complexidade. O olhar que está lá tem cor e é limitado, pouco diverso, ele não inclui. Esse é um momento histórico para a questão ambiental, que viu um grande desmonte nos últimos quatro anos”, completa Costa.

Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-cor-da-injustica-ambiental-no-brasil/ >.

Acesso em: 3 de mar. 2023. [Adaptado]

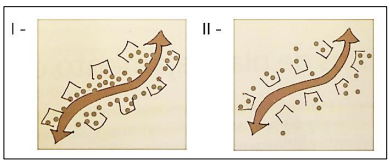

Observe a imagem a seguir:

(Fonte: Jan Gehl. Com adaptações.)

Em “Cidades para pessoas”, Jan Gehl aponta alguns princípios

gerais do urbanismo, sendo eles cruciais para o trabalho com

a dimensão humana, envolvendo a quantidade e a forma de

garantir que pessoas e acontecimentos se reúnam nas áreas

construídas. Considerando o exposto, assinale a alternativa

que contemple a correta definição.

I. Intervenções urbanas, que interagem com um objeto artístico, um monumento ou um espaço público, quando não autorizadas, serão consideradas como vandalismo.

II. Admite-se nova ambientação ou instalação da obra, quando já não existirem ou houverem sido destruídas ambientação ou instalação tradicionais.

III. A visibilidade do conjunto ou de suas partes não deve ser prejudicada, deixando-se livres os eixos visuais necessários à contemplação de seus elementos de valor.

IV. Propor medidas para a conservação e a evolução controlada das áreas de paisagem cultural, que devem ser integrantes do planejamento regional e espacial e das políticas de agricultura e silvicultura.

V. Para a boa conservação das fontes de pedra ou de bronze é necessário descalcificar a água, eliminando as concreções calcárias e as inadequadas limpezas periódicas.

Está INCORRETO o que se afirma apenas em

• Quadras internas com 190 m de comprimento;

• Uma portaria localizada junto ao alinhamento do terreno, dotada de instalação sanitária e com área de 4,85 m²;

• Dividido em 97 unidades habitacionais;

• Calçadas com largura de 2,50 m e declividade máxima de 3%;

• Via particular de circulação de veículos, interna ao conjunto, com largura de 9,00 m e declividade de 5%; e,

• Acesso do terreno para vias oficiais de circulação de veículos com largura de 14,70 m.

Considerando que a revisão de alguns aspectos construtivos é necessária, a aprovação do projeto se dará somente após:

Uma organização não governamental comprometida com a saúde mental diante da violência na América Latina e um instituto brasileiro que luta pela inclusão social no mercado de trabalho foram homenageados na edição deste ano do Fórum Econômico Mundial de Davos. Glasswing, uma ONG criada em El Salvador com sede em 12 países, oferece apoio psicológico para se lidar com situações de violência. Este ano, o fórum também reconheceu, como Young Global Leader(jovem líder global) Luana Génot, uma das faces da luta antirracista no Brasil e diretora do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), que luta pela inclusão de mais negros e indígenas em cargos de liderança nas empresas.

(Fórum de Davos premia duas ONGs da América Latina, uma é brasileira. Disponível em: opovo.com.br.)

O Fórum Econômico Mundial foi criado em 1971 pelo professor de economia Klaus Schwab. A mais recente edição do Fórum Econômico Mundial aconteceu na semana de 16 a 20 de janeiro deste ano (2023), em Davos, na Suíça. O Fórum de Davos:

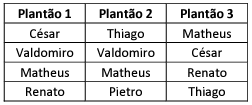

Considerando que Pietro é médico, é necessariamente correto afirmar que:

• André e João não praticam tênis; • Fabrício e Dênis não praticam polo aquático e nem beisebol; • Dênis não pratica futebol; e, • André não pratica polo aquático.

Considerando que os amigos praticam esportes distintos dentre os citados, quem pratica beisebol?