Questões de Concurso

Comentadas para prefeitura de pará de minas - mg

Foram encontradas 511 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

“Procissão, de Gilberto Gil, virou sucesso [...] ‘Olha lá vai passando a procissão/ Se arrastando que nem cobra pelo chão/As pessoas que nela vão passando/Acreditam nas coisas lá do céu/ [...] Entra ano, sai ano, e nada vem/ Meu sertão continua ao Deus-dará/ Mas se existe Jesus no firmamento/ Cá na terra isso tem que se acabar.’ [...] a regravação de Procissão, em 1968, incorporou guitarras e o som estridente do rock pioneiro de Os Mutantes, sob a regência de Rogério Duprat, maestro de origem erudita. O importante não era apenas o protesto contra o latifúndio presente na letra da canção que, na gravação de 1965, apresentava uma sonoridade mais tradicional. A nova interpretação impunha também uma forma perturbadora da ordem musical estabelecida. Embaralhavam-se as fronteiras entre popular, erudito, tradicional, vanguarda, pop, regional nordestino, nacional, internacional, a arte e o convencional, a revolução e o mercado.”

RIDENTI, Marcelo. Cultura. In REIS, Daniel Aarão (Coord.). História do Brasil Nação. Modernização, Ditadura e Democracia, 1964-2010. v. 5. Rio de Janeiro: Fundación Mapfre e Editora Objetiva, 2014. p. 254.

A segunda gravação de Procissão de Gilberto Gil foi realizada bem ao estilo do movimento tropicalista, cujo período de maior visibilidade na música popular foi entre 1967 e 1968.

Este movimento, analisado pela descrição, colocou-se como vanguarda nesse período porque:

“A movimentação de trabalhadores do campo na cena pública reivindicando terra e direitos é anterior ao governo de Juscelino – começou nos anos 1940. [...] A primeira experiência de organização de camponeses num tipo de associação civil – as Ligas Camponesas – fora realizada pelo Partido Comunista, entre 1945 e 1947, com o objetivo de mobilizar os trabalhadores do campo, levantar suas reivindicações e congregá-los numa aliança com os setores operários nas cidades. [...]”

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p 424-425.

Francisco Julião deu início a uma nova estratégia de luta em torno da questão fundiária na segunda metade dos anos 1950, levando as Ligas Camponesas a se expandirem pelos principais estados do Nordeste e para outras regiões do país.

A estratégia de sucesso adotada pelas Ligas no

período foi:

“O Brasil foi o único país sul-americano a participar da Primeira Guerra Mundial. A participação se restringiu ao envio de 13 aviadores à Grã-Bretanha, que fizeram parte da Royal Air Force; uma missão médica à França, que instalou um hospital em Paris; de observadores do Exército e uma frota de seis navios para patrulhar o Mediterrâneo, a Divisão Naval em Operações de Guerra. Esta não chegou a tomar parte das hostilidades, pois navegando do Brasil para o Mediterrâneo, imobilizou-se em Dacar ao ser atingida pela gripe espanhola, que matou mais de cem marinheiros.”

DORATIOTO, Francisco. O Brasil no mundo / Idealismos, novos paradigmas e voluntarismo. In SCHWARCZ, Lilia Moritz. (Coord.). História do Brasil Nação. A Abertura para o Mundo. 1889-1930. v. 3. Rio de Janeiro: Fundación Mapfre e Editora Objetiva, 2012. p. 163.

Essa participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, embora simbólica, permitiu ao país importantes ganhos no cenário internacional, como:

De acordo com Sidney Chalhoub, no texto População e Sociedade (apud CARVALHO, José Murilo (Coord.). História do Brasil Nação. A Construção Nacional. 1830- 1889. v. 2. Rio de Janeiro: Fundación Mapfre e Editora Objetiva, 2014. p. 37-81.), a Lei de 28 de setembro de 1871, “de emancipação gradual da escravidão”, provocou queixas dos proprietários de escravos e seus representantes junto ao parlamento imperial, pois consideravam que ela permitia muitas interferências do poder público (do Estado) no direito privado dos senhores. Isso acontecia sobretudo na regulamentação de alguns direitos tidos por costumeiros, portanto como parte do repertório dos escravizados no Brasil, e agora de obrigação legal.

Entre esses direitos costumeiros que agora se tornavam legais, estão:

“As esmeraldas de Minas matavam os homens ‘de esperança e febre/ e nunca se achavam/ e quando se achavam/ eram verde engano’, como afirmou mais de dois séculos depois o poeta Carlos Drummond de Andrade, ao recordar a aventura de Fernão Dias; a localização da refulgente montanha de pura prata continuava incerta, e sua empresa não rendera sequer uma peça de ouro à Coroa em Lisboa. [...]”

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 113.

Sobre a expedição de Fernão Dias Paes, é correto afirmar:

“[...] Em 1548, D. João III decidiu estabelecer um novo controle régio, nomeando um governador-geral e outros representantes da Coroa que viriam residir na colônia. [...] Salvador virou a sede do novo governo, da Suprema Corte e dos principais agentes fiscais do rei. [...] No entanto, a despeito das tentativas da metrópole de controlar a colônia, a descentralização era evidente. [...]”

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 67.

Segundo as autoras do trecho destacado, as tentativas de centralizar as atividades de controle da colônia tomadas pela Coroa portuguesa, resultaram em insucesso porque:

Edson Silva, no texto O ensino de história indígena: possibilidades, exigências e desafios com base na Lei Nº 11.645/2008 2012, afirma, especificamente em torno das questões relativas à promulgação da referida Lei, que ela poderia contribuir para muitos debates necessários à percepção da invisibilidade dos povos indígenas e também para a superação de uma visão comumente exótica desses povos e habitantes do Brasil.

Com relação às ideias indicadas pelo autor, assinale a alternativa INCORRETA.

A história do ensino de História, segundo Thaís Nívea de Lima e Fonseca “pode esclarecer muito mais do que se imagina sobre as questões que envolvem o trabalho de historiadores e professores, questões que vêm se acumulando nos cantos das salas de aula [...]” (2011, p. 7). Assim, perceber as características que marcaram e que ainda marcam esse campo do saber se torna imperativo para que se possa entender as permanências e as mudanças no ensino de História. Thaís Fonseca afirma que no século XIX ocorreram discussões e mudanças nos programas para as escolas elementares, secundárias e profissionais, e que os objetivos para o ensino de História foram sendo definidos com maior nitidez.

Sendo assim, sobre a história do ensino de História no século XIX, é correto afirmar:

Em seu texto Algumas impressões e sugestões sobre o ensino de história da África, Marina de Mello e Souza, 2012, apresenta algumas ações que podem, especialmente na educação básica, contribuir para superação das visões estereotipadas em relação ao continente africano, e, em consequência, contra seus habitantes e também contra os afrodescendentes.

Sendo assim, sobre as indicações da autora para superação dessas visões distorcidas, é correto afirmar que:

I. seria necessário considerar o ensino de temas africanos, considerando não apenas os seus aspectos negativos, largamente divulgados pela imprensa e pelas mídias oficiais, mas também pelo que se pode chamar de aspectos positivos, ou seja, as características culturais e formas de organização social, políticas próprias, os processos históricos tanto internos quanto pertinentes à sua relação com outros continentes.

II. o uso dos materiais didáticos e paradidáticos disponíveis seria de enorme valor e agregaria ao trabalho em sala de aula no ensino de História outras possibilidades, pois vêm sendo produzidos em larga escala, distribuídos pelas escolas do país e superaram há um certo tempo os problemas que apresentavam incialmente, a saber: os estereótipos, o conhecimento precário e os erros grosseiros.

III. seria importante, no caso específico da História, descartar a ideia de que somente os documentos escritos são imprescindíveis para o conhecimento histórico. Essa postura permitiria que fosse aceita a possiblidade de fazer história de populações que não deixaram registros escritos e cuja importância não é medida pelo impacto de suas ações na história da humanidade como um todo.

Conforme as informações e reflexões da autora sobre a

temática da História da África e seus assuntos correlatos,

estão corretas as afirmativas:

“Se considerarmos plausível a assertiva de que o museu é uma morada de dispersões temporais, corporais e simbólicas, compreenderemos que o objeto cultural recebe nele nova e diversa hospitalidade. Como na vida social, o museu é compreendido pela pluralização movente de sentidos, conferidos e subvertidos a cada visita, posto que o campo da recepção é, também ele, diverso e criativo.”

PEREIRA, Júnia Sales; CARVALHO, Marcus Vinicius Corrêa. Sentidos dos tempos na relação museu / escola. Cad. Cedes. Campinas. v. 30. Nº. 82. p. 384, set.-dez. 2010. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/08.pdf> .

Nesse sentido, para Pereira e Carvalho (2010), o museu é um:

Nos últimos anos, o ensino de História vem passando por mudanças, ampliação de temáticas, propostas de novas metodologias de trabalho e muitas outras questões. Uma inegável presença nesse contexto, especialmente a partir dos anos 1980/1990, é o uso de documentos históricos não escritos em sala de aula.

Nesse contexto, um dos documentos não escritos fortemente presentes em nossa sociedade, especialmente, a partir do século XX, é a fotografia.

Em relação à fotografia, Circe Bittencourt (2004) nos alerta que, para que essa fonte documental possa se tornar um recurso didático, ela precisa e deve ser considerada pelos docentes como uma fonte:

Muito tempo antes da promulgação da Lei Nº 11.645/2008, Circe Bittencourt, em texto de 1994 (O ensino de História para populações indígenas), já anunciava que “o problema do ensino de História para populações indígenas é um desafio de proporções imensuráveis”. Frente a isso, a autora buscou apresentar, em seu texto, reflexões que, já naquele momento, pudessem oferecer subsídios para se pensar essa temática.

Dentro dessa perspectiva, a autora enumerou alguns procedimentos metodológicos, práticos e curriculares que poderiam, à guisa de procedimentos introdutórios, estar presentes no ensino de História indígena no Brasil.

São algumas dessas reflexões e indicações, EXCETO:

Segundo Ricardo de Aguiar Pacheco, no texto O museu na sala de aula: propostas para o planejamento de visitas aos museus, 2012, “para a maioria dos professores, conduzir uma turma de escola ao museu é uma aventura. Uma operação que demanda esforço de organização e uma disposição para encontrar soluções que já demoveu muitos.”

Dentro da perspectiva abordada por esse autor, pensar em práticas educativas no ensino de História com o museu pressupõe dos educadores a:

Analisando os livros didáticos no Brasil, utilizados do 6º ao 9º ano, em perspectiva histórica, Selva Guimarães, no livro Didática e Prática de Ensino de História, de 2012, em conexão com vários estudiosos, apresentou algumas das mudanças desse material tão polêmico em nossa tradição escolar, tomando por referência a década de 1990.

Sobre a estrutura organizativa dos livros didáticos de História a partir dos anos 1990, analise as afirmativas a seguir.

I. Introduziram novos temas ligados à história das mentalidades e à do cotidiano.

II. Deixaram de organizar os conteúdos de História do Brasil, História da América e História Geral isoladamente, e passaram a articulá-los ao longo das quatro séries (do 6º ao 9º ano).

III. Apresentaram significativas mudanças no padrão gráfico, na linguagem, na forma de apresentação, além de incluir documentos contemplando diversos gêneros textuais e fontes iconográficas.

IV. Trouxeram exercícios e questionários que, para sua execução, faziam pouca recorrência à variedade de documentos apresentados, como as imagens, por exemplo.

Estão de acordo com as proposições da autora as afirmativas:

Leia o trecho a seguir.

“O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criado em 2000, pela Lei Nº 9.985, é composto por 12 categorias de Unidades de Conservação (UC) e gerido pelas três esferas de governo no Brasil: federal, estadual e municipal.

Disponível em:<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc> . Acesso em: 1 nov. 2017 (Adaptação).

Assinale a alternativa em que a descrição da UC está INCORRETA.

O século XXI é pautado por discussões sobre os impactos antrópicos no planeta. A preocupação, em nível mundial, com o aquecimento da Terra e os processos potencializadores de mudanças climáticas está no centro da discussão entre líderes mundiais e organizações supranacionais.

São consequências possíveis desses processos, EXCETO:

O agronegócio assume importância, em nível mundial, pelo avanço tecnológico, pelo nível de produtividade e pela participação na geração de riqueza.

São características dessa modalidade de agricultura, EXCETO:

A defesa do livre-comércio tem como principal argumento o favorecimento econômico a todos os países envolvidos.

Sobre o livre-comércio, em décadas recentes, assinale a alternativa INCORRETA.

Reflexos de estratégias políticas adotadas por países que assumem importância no cenário mundial têm comprometido a estabilidade no planeta.

Sobre essas políticas e reflexos, assinale a alternativa INCORRETA.

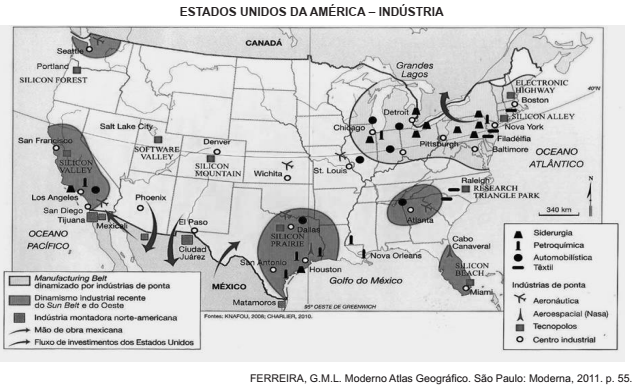

Observe o mapa a seguir, que destaca as regiões industriais mais dinâmicas dos Estados Unidos da América.

De acordo com o mapa e com seus conhecimentos, assinale a alternativa INCORRETA.