Questões de Concurso

Sobre sintaxe em português

Foram encontradas 39.457 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

Leia o Texto 2 para responder à questão.

Texto 2

Assinale a alternativa que traz o termo destacado com a mesma função sintática do termo sublinhado acima.

“Apresentam dados que atestam a calcificação da sociedade brasileira, para propor a substituição do conceito de polarização partidária pelo de calcificação.”

Leia o Texto 3 para responder à questão.

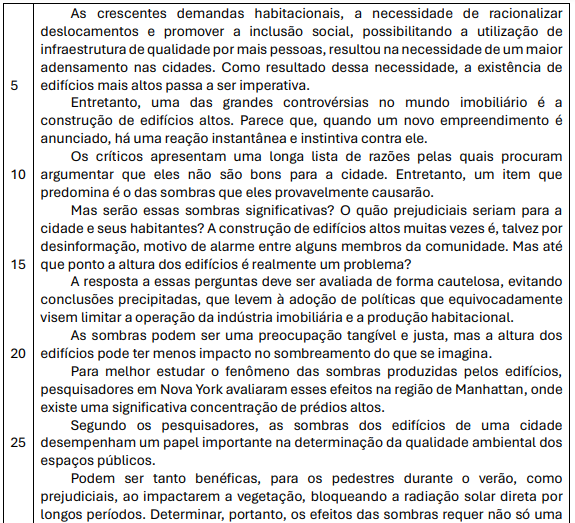

INTERVENÇÃO HUMANA

O homem como ser animal,

De todos é o mais perigoso,

Pelo seu diferencial.

É dotado de inteligência,

Tem o domínio da ciência,

É um ser sensacional,

Homem de grande sapiência.

Domina a fala e a escrita,

Constrói a morada onde habita,

Defensor da ética e da moral,

Faz o bem e faz o mal.

Mas destrói a natureza sem pena,

E nessa intervenção humana,

Contribui para um desastre total.

Não destrói com tua vida.

Pensas que és imortal?

KAMBEBA, Márcia Wayna. O lugar do Saber. São Leopoldo: Casa Leiria,

2020. p. 38.

(03 de janeiro de 2024)

(03 de janeiro de 2024)

Isso não significa dizer que Clarice reduzia a literatura ao compromisso verossímil de um realismo ingênuo, mas, sim, que seu viés feminista estava presente na construção das experiências vividas por suas personagens e produzia, de forma subjacente, uma crítica social pertinente a seu tempo e lugar.

(03 de janeiro de 2024)

“Assim, tecida por muitos fios, a poética feminista de Clarice inscreve seu posicionamento social e político no contexto da cultura de seu tempo e projeta uma ética da diferença, inscrita no potencial criativo e subversivo das mulheres, que se reinventam para poder se imaginar outras, e umas com as outras, na literatura e na vida”.

A oração sublinhada no período acima se classifica como: