Questões de Concurso

Sobre pontuação em português

Foram encontradas 12.668 questões

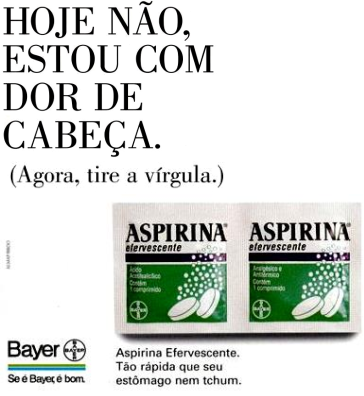

Observe a propaganda da Aspirina abaixo.

De acordo com a imagem acima, é correto afirmar que

Leia a oração abaixo.

Concerteza todos se esforçaram para obter o melhor desempenho, mas nem sempre isso é possível.

Na oração acima ocorre um ERRO de

Leia a oração abaixo.

Todas as terças-feira, as aulas começam às 8h50min.

Na oração acima ocorre um ERRO de

Analise o trecho abaixo retirado do Texto e assinale a alternativa correta em relação a sua pontuação:

“‘Esta técnica abre uma nova janela sobre um novo método para determinar a massa de uma estrela, um dado muito importante para saber, por exemplo, os anos de vida que lhe restam’ (...)” (linhas 6 a 9)

Considere os períodos:

I A recente publicação dos resultados na revista Prevention of Chronic Diseases é, no mínimo, curiosa.

II Sugerem intensa colaboração entre sistemas de saúde, comunidades, locais de trabalho e escolas.

III A primeira pesquisa, realizada no fim da década de 70 por um time de epidemiologistas liderados pelo doutor D. L. Wingard, foi um marco para orientar as autoridades.

IV Os grupos com maior probabilidade de adotar os cinco hábitos são as mulheres, os idosos com mais de 65 anos, as pessoas com educação superior e os asiáticos.

Conforme as convenções da norma-padrão, as vírgulas empregadas justificam-se pelas mesmas razões em

BOBAGENS

Por: Sírio Possenti. 07 de abril de 2017. Disponível em:

http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4923/n/bobagens Acesso em

07 mai 2017

Sérgio Rodrigues saudou, há algumas semanas, em sua coluna na Folha de S. Paulo (16/3), decisão da Rede Globo de não mais empregar (e exigir que se empregasse) a expressão ‘risco de morte’ no lugar da conhecida ‘risco de vida’. Quando impingiu a novidade – o que fez escola em outras emissoras e afins –, o argumento da empresa foi que não há risco de vida, entendida a expressão como ‘risco de viver’, mas sim risco de morte, isto é, de morrer.

Que asneira!

Mas andam por aí coisas semelhantes. Há poucos dias, até mesmo Carlos Heitor Cony, veterano escritor que sabe latim, andou cravando, também em sua coluna na Folha de S. Paulo (26/3), que ‘cadáver’ é palavra composta das primeiras sílabas de caro data vermibus, que quer dizer ‘carne dada aos vermes’.

Que besteira!

(Acrescente-se que quem pensa que a palavra deriva do sintagma português, como já ouvi – e de um médico! –, deveria alterar a palavra para ‘cardaver’).

Outros ‘sábios’ espalham por aí provérbios modificados, para ‘terem sentido’, como “quem não tem cão caça como gato”, em vez de ‘com gato’, o que, paradoxalmente (mas eles não se dão conta!), tira do provérbio todo o sentido, porque ele quer dizer exatamente que, se não se tem uma arma poderosa (metafórica), tenta-se fazer o serviço com outra, mesmo que seja menos poderosa. A única maneira de ‘anular’ esse provérbio seria mostrar que o cão nunca foi considerado mais eficaz na caça do que o gato.

No caso, ter-se-ia que apelar, talvez, para um muar.

Já ouvi (em diversos lugares, mas também de uma coordenadora de um curso de pós-graduação em educação, por este Brasil afora!!) que ‘aluno’ quer dizer ‘sem luz (e por isso os professores são importantes blábláblá).

É verdade que existe um prefixo a-, com sentido de negação (como em ‘amorfo’ – sem forma). Mas, para que a análise funcione, é preciso que o que sobra seja um morfema, que tenha sentido sistematicamente, como ocorre com ‘morfo’ (morfologia etc). Mas o que é ‘luno’? Não me digam, por favor, que é uma variante de ‘lume’ (ou mesmo de ‘luz’), porque, para que fosse, seria preciso sustentar essa equivalência na língua; por exemplo, mostrar que ‘alumiar’ seja sinônimo de um hipotético ‘alunar’, que significaria tirar a luz, apagar. Ora, ‘alumiar’ quer dizer exatamente o contrário...

Que sandice!

No fundo, naquelas teses sem sentido jaz uma ideologia: as palavras se referem – ou, pelo menos, se referiram, em alguma idade do ouro – diretamente às coisas.

Quem combate bem essa tese e descarta tal ‘bobajório’, com explicações adequadas, devidas à mudança de critérios – a língua tem uma ordem própria, é uma ‘gramática’ que explica esses casos, não uma nomenclatura –, é Oswald Ducrot, num livrinho intitulado Estruturalismo e linguística (São Paulo, Cultrix). [...]

O que se segue, no livro, é ainda melhor. Mas alguém lê textos assim, quando pode fazer sucesso repetindo crendices (e sandices) na TV, em palestras e, agora, no Facebook?

Sírio Possenti

Departamento de Linguística - Universidade Estadual de Campinas

TEXTO 3

Já que praticamente todas as nossas ações diárias mais significativas estão revestidas de linguagem, é importante saber algo sobre o seu funcionamento. E esse funcionamento da linguagem é tão espontâneo que não nos damos conta de sua complexidade.

Quando falamos ou escrevemos, não temos muita consciência das regras usadas ou das decisões tomadas, pois essas ações são tão rotineiras que fluem de modo inconsciente.

Por outro lado, as atividades sociais e cognitivas marcadas pela linguagem são sempre colaborativas e não atos individuais. Por isso, seguidamente operam como fontes de mal-entendidos. Como seres produtores de sentidos, não somos tão lineares e transparentes quanto seria de desejar, e a compreensão humana depende da cooperação mútua. Sendo uma atividade de produção de sentidos colaborativa, a compreensão não é um simples ato de identificação de informações, mas uma construção de sentidos com base em atividades inferenciais.

Para se compreender bem um texto, tem-se que sair dele, pois o texto sempre monitora o seu leitor para além de si próprio, e esse é um aspecto notável quanto à produção de sentido.

Tal concepção teórica traz consequências, como, por exemplo, as seguintes: a) entender um texto não equivale a entender palavras ou frases; b) entender as frases ou as palavras é vê-las em um contexto maior; c) entender é produzir sentidos e não extrair conteúdos prontos; d) entender um texto demanda uma relação de vários outros tipos de conhecimentos, além do linguístico que consta na superfície do texto.

(Luís Antônio Marcuschi. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Editora Parábola, Record, 2008, p. 233. Adaptado).

TEXTO 1

Os camelos do Islã

Por Reinaldo José Lopes

Quando a gente pensa em eventos históricos, precisa sempre levar em conta um termo meio técnico, meio filosófico, sem o qual é muito fácil cometer escorregadas feias. O termo é contingência. Em outras palavras, o papel do que poderíamos chamar de coincidência ou acaso em mover as engrenagens da história, e o fato de que os eventos históricos são caóticos, quase que no sentido físico do termo: alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes.

Por que estou me saindo com essa conversa mole? Bem, porque escrevi não faz muito tempo uma reportagem para esta Folha contando como uma série de alterações climáticas ligadas a erupções de vulcões a partir do século 6º d.C. parecem ter contribuído para acabar com o mundo antigo e “criar” a Idade Média.

No texto original, acabou não cabendo um detalhe absolutamente fascinante: segundo os modelos computacionais climáticos usados pelos pesquisadores suíços que assinam o estudo, um dos efeitos do frio intenso trazido pela erupção vulcânica pode ter sido um considerável aumento da umidade — chuva, portanto — na Arábia. E daí, perguntará você?

Bom, mais chuva = mais grama para os camelos e cavalos comerem. Mais camelos e cavalos = mais poderio militar para as tribos árabes. As quais, no período de que estamos falando, tinham acabado de adotar uma nova e empolgante ideologia religiosa trazida por um certo profeta chamado Maomé — uma ideologia que estava “pronta para exportação”, digamos assim.

Aí a gente cai de novo na tal da contingência. A expansão árabe certamente não teria acontecido sem o surgimento do Islã — mas talvez não fosse viável sem aquele monte de camelos e cavalos que só nasceram graças a algumas erupções vulcânicas. Fatores assim interagem o tempo todo, e dificilmente a gente tem clareza suficiente para entendê-los na hora em que estão ocorrendo, ou mesmo muitos séculos depois.

In: http://darwinedeus.blogfolha.uol.com.br/2016/03/08/os-camelos-do-isla/ Acesso em: 30 set. 2016

TEXTO 1

Os camelos do Islã

Por Reinaldo José Lopes

Quando a gente pensa em eventos históricos, precisa sempre levar em conta um termo meio técnico, meio filosófico, sem o qual é muito fácil cometer escorregadas feias. O termo é contingência. Em outras palavras, o papel do que poderíamos chamar de coincidência ou acaso em mover as engrenagens da história, e o fato de que os eventos históricos são caóticos, quase que no sentido físico do termo: alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes.

Por que estou me saindo com essa conversa mole? Bem, porque escrevi não faz muito tempo uma reportagem para esta Folha contando como uma série de alterações climáticas ligadas a erupções de vulcões a partir do século 6º d.C. parecem ter contribuído para acabar com o mundo antigo e “criar” a Idade Média.

No texto original, acabou não cabendo um detalhe absolutamente fascinante: segundo os modelos computacionais climáticos usados pelos pesquisadores suíços que assinam o estudo, um dos efeitos do frio intenso trazido pela erupção vulcânica pode ter sido um considerável aumento da umidade — chuva, portanto — na Arábia. E daí, perguntará você?

Bom, mais chuva = mais grama para os camelos e cavalos comerem. Mais camelos e cavalos = mais poderio militar para as tribos árabes. As quais, no período de que estamos falando, tinham acabado de adotar uma nova e empolgante ideologia religiosa trazida por um certo profeta chamado Maomé — uma ideologia que estava “pronta para exportação”, digamos assim.

Aí a gente cai de novo na tal da contingência. A expansão árabe certamente não teria acontecido sem o surgimento do Islã — mas talvez não fosse viável sem aquele monte de camelos e cavalos que só nasceram graças a algumas erupções vulcânicas. Fatores assim interagem o tempo todo, e dificilmente a gente tem clareza suficiente para entendê-los na hora em que estão ocorrendo, ou mesmo muitos séculos depois.

In: http://darwinedeus.blogfolha.uol.com.br/2016/03/08/os-camelos-do-isla/ Acesso em: 30 set. 2016

Considerando, ainda, outros recursos expressivos que concorrem para a compreensão do Texto 1, analise as afirmativas a seguir.

1) No trecho: “alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes” (1º parágrafo), a seleção vocabular conseguiu criar um expressivo efeito de contraste.

2) No trecho: “um dos efeitos do frio intenso (...) pode ter sido um considerável aumento da umidade — chuva, portanto — na Arábia.”, o segmento entre travessões introduz uma ideia de comparação.

3) Em: “Mais camelos e cavalos = mais poderio militar para as tribos árabes. As quais, no período (...)”, a opção de iniciar novo período por um pronome relativo (destacado) promoveu uma desarticulação que comprometeu a compreensão.

4) No trecho: “uma ideologia que estava ‘pronta para exportação.’, digamos assim” (4º parágrafo), o autor alude com certa ironia a um conhecimento partilhado com o leitor.

Estão corretas, apenas:

Verdades inconvenientes sobre a indústria dos remédios

A reportagem da SUPER encontrou Antônio na recepção do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Camisa social branca, sapatos engraxados, gel no cabelo e a malinha preta ao lado. Simpático e comunicativo, explicou seu trabalho ao repórter: Antônio é representante da indústria farmacêutica. Sua tarefa é levar aos médicos informações sobre remédios. Mais que isso: convencer os médicos a receitarem as marcas que ele representa.

Nessa missão, nem sempre dados científicos são suficientes: além das amostras grátis, ele leva brindes e, às vezes, convites para almoços ou ofertas de viagens a congressos com tudo pago. Bom papo também conta. “O mais importante é o relacionamento. O médico receita o meu produto porque gosta mais de mim do que de outro representante”, diz ele.

Tanta proximidade pode parecer promíscua, mas não é crime. Segundo o Código de Ética Médica, o problema começa quando, para fazer com que o médico goste mais dele do que dos outros, o propagandista propõe vantagens mais palpáveis. Dinheiro. “Se o médico ganha um cheque, ele se compromete a prescrever 3 vezes o valor em receitas de um medicamento”, exemplifica Antônio. Médicos que não quiseram se identificar confirmam a prática. “Já recebi propostas de viagens em troca de prescrever remédios”, diz um psiquiatra. As farmácias asseguram o trato. “Há farmacêuticos e balconistas que são pagos para xerocar a receita ou anotar o nome do médico”, diz Antônio. É o que eles chamam de “caderninho”, escala final de um ciclo de propaganda, acordos e troca de interesses em que ganham médicos, farmacêuticos e os donos de laboratório.

Entre os profissionais de saúde, histórias como essa são tão conhecidas quanto difíceis de comprovar. Os representantes das indústrias afirmam agir dentro da lei. “Nós temos o direito legítimo de promover nossos produtos, como qualquer outro setor da economia”, afirma Gabriel Tannus, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, que tem entre seus associados 8 dos 10 laboratórios que mais faturam no mundo.

Como qualquer outro setor da economia, a indústria farmacêutica visa o lucro. Nada de errado com isso, e tem dado certo: em 2008, ela movimentou US$ 725 bilhões – o Brasil faturou US$ 12 bilhões. Só a fabricação da aspirina movimenta US$ 700 bilhões por ano. Seu princípio ativo, o ácido acetilsalicílico, é considerado um dos produtos mais bem-sucedidos da história do capitalismo.

Para que isso seja possível, é preciso saber vender. “A indústria farmacêutica é tudo, menos uma instituição filantrópica”, diz Fernando Italiani, autor do livro Marketing Farmacêutico. Fernando já foi gerente de marketing de laboratórios e hoje dá cursos de vendas e planejamento estratégico para funcionários de laboratórios e farmácias.

Um dos tópicos-chave de suas aulas é a fidelização dos médicos. Para Fernando, aquela tática clássica de dar brindes, viagens e inscrições em congressos já está ultrapassada. “Os médicos estão mal-acostumados. Isso já não diferencia nenhum laboratório”, afirma. Fernando propõe investir em educação. “Muitos médicos não têm formação em gestão nem em finanças. Fornecer esse conhecimento é ouro. Quando eu percebi que uma viagem para a Costa do Sauípe não tinha dado certo, fiz eventos focando o conhecimento técnico. Gastei 1/3 do valor e tive o dobro do retorno.” É o que Fernando chama de marketing “sustentável”: mais difícil de ser copiado e com resultado garantido e prolongado.

O que acontece na indústria farmacêutica é o que acontece em qualquer grande negócio em que a recomendação de alguém é fundamental para o êxito do negócio: para que toquem sua música, as gravadoras assediam as rádios; para que falem bem de seu produto, as empresas cercam os jornalistas de regalias. É a prática conhecida como jabá. Não necessariamente a oferta de gentilezas influenciará o DJ, o jornalista ou o médico. Mas convenhamos: se não servisse para nada, as empresas não gastariam com isso. Às vezes, o profissional é influenciado sem perceber. Em 2001, uma pesquisa feita com 105 médicos do Centro Médico para Veteranos de Guerra de São Francisco, na Califórnia, mostrou que 61% dos entrevistados não se consideravam influenciados pela promoção da indústria. “É difícil incutir uma consciência crítica nos médicos para que eles não se deixem seduzir por essa propaganda”, diz Roberto Luiz D’Ávila, corregedor do Conselho Federal de Medicina. Quando isso acontece, a base de todo o tratamento é colocada em risco: a confiança no médico. [...]

(http://super.abril.com.br/saude/verdades-inconvenientes-sobre-a-industria-dos-remedios/).

Analise o uso de dois-pontos nos trechos a seguir.

I. "Nada de errado com isso, e tem dado certo: em 2008, ela movimentou US$ 725 bilhões [...]."

II. "É o que Fernando chama de marketing “sustentável”: mais difícil de ser copiado e com resultado garantido e prolongado."

Sobre o uso em cada um deles, pode-se afirmar corretamente que:

Texto 1

Escutatória

Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória. Mas acho que ninguém vai se matricular.

Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que “não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma”. Filosofia é um monte de ideias, dentro da cabeça, sobre como são as coisas. Aí a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. As árvores e as flores entram. Mas – coitadinhas delas – entram e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que moram em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos não são as árvores e as flores. Para se ver é preciso que a cabeça esteja vazia.

Parafraseio o Alberto Caeiro: “Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma.” Daí a dificuldade: a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Certo estava Lichtenberg – citado por Murilo Mendes: “Há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas.” Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade: no fundo, somos os mais bonitos…

Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio. Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Fernando Pessoa conhecia a experiência, e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. É música, melodia que não havia e que quando ouvida nos faz chorar. A música acontece no silêncio. É preciso que todos os ruídos cessem. No silêncio, abrem-se as portas de um mundo encantado que mora em nós – como no poema de Mallarmé, A catedral submersa, que Debussy musicou. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar – quem faz mergulho sabe – a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos.

ALVES, R. Escutatória <<http://www.institutorubemalves.org.br/rubem-alves/carpe-diem/cronicas/escutatoria-3/>>, Acesso em 26/08/2017. [Adaptado]

Analise as afirmativas abaixo, considerando-as em relação ao texto 1.

1. O autor alterna as formas “nós” e “a gente” para se referir à primeira pessoa do plural, evidenciando não só um uso variável de formas pronominais mas também traços de informalidade no texto.

2. No terceiro parágrafo, o sinal de dois-pontos depois de Alberto Caeiro e de Murilo Mendes introduz a fala direta dessas duas pessoas, respectivamente.

3. Em “Daí a dificuldade […]” (3° parágrafo), a palavra sublinhada funciona como conector que introduz uma informação decorrente do que foi dito anteriormente, podendo ser substituída por “Donde”, sem prejuízo de significado.

4. Em “sem misturar o que ele diz […]. Como se aquilo que ele diz” (3°parágrafo), o referente do pronome sublinhado nas duas ocorrências é definido, sendo o indivíduo identificado no contexto precedente.

5. Em “As árvores e as flores entram. Mas – coitadinhas delas – entram e caem num mar de ideias.” (2° parágrafo) e “No fundo do mar – quem faz mergulho sabe – a boca fica fechada.” (4° parágrafo), os segmentos entre travessões são comentários do autor que, se retirados, não alteram as relações sintáticas entre os demais constituintes das frases.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

Texto I

O açúcar

O branco açúcar que adoçará meu café

nesta manhã de Ipanema

não foi produzido por mim

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.

Vejo-o puro

e afável ao paladar

como beijo de moça, água

na pele, flor

que se dissolve na boca. Mas este açúcar

não foi feito por mim.

Este açúcar veio

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,

dono da mercearia.

Este açúcar veio

De uma usina de açúcar em Pernambuco

ou no Estado do Rio

e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana

e veio dos canaviais extensos

que não nascem por acaso

no regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital

nem escola,

homens que não sabem ler e morrem de fome

aos 27 anos

plantaram e colheram a cana

que viraria açúcar.

Em usinas escuras,

homens de vida amarga

e dura

produziram este açúcar

branco e puro

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

GULLAR, Ferreira. Toda poesia (1950-1980). São Paulo: Círculo do Livro, 1983, p.227-228.

No trecho do quadro, é correto afirmar que a vírgula foi empregada

em um período