Questões de Concurso

Sobre noções gerais de compreensão e interpretação de texto em português

Foram encontradas 48.557 questões

As palavras

Eu ainda não sabia ler, mas já era bastante esnobe para exigir meus livros. Meu avô foi ao patife de seu editor e conseguiu de presente. Os contos do poeta Maurice Bouchor, narrativas extraídas do folclore e adaptadas ao gosto da infância por um homem que conservava, dizia ele, olhos de criança. Eu quis começar na mesma hora as cerimônias de apropriação. Peguei os dois volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na “página certa”, fazendo-os estalar. Debalde: eu não tinha a sensação de possuí-los. Tentei sem maior êxito tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los. Quase em lágrimas, acabei por depô-los sobre os joelhos de minha mãe. Ela levantou os olhos de seu trabalho: “O que queres que eu te leia, querido? As Fadas?”. Perguntei, incrédulo: “As Fadas estão aí dentro?”. A história me era familiar: minha mãe contava-a com frequência, quando me lavava, interrompendo-se para me friccionar com água-de-colônia, para apanhar debaixo da banheira o sabão que lhe escorregara das mãos, e eu ouvia distraidamente o relato bem conhecido; eu só tinha olhos para Anne-Marie, a moça de todas as minhas manhãs; eu só tinha ouvidos para a sua voz perturbada pela servidão; eu me comprazia com suas frases inacabadas, com suas palavras sempre atrasadas, com sua brusca segurança, vivamente desfeita, e que descambava em derrota, para desaparecer em melodioso desfiamento e se recompor após um silêncio. A história era coisa que vinha por acréscimo: era o elo de seus solilóquios. Durante o tempo todo em que falava, ficávamos sós e clandestinos, longe dos homens, dos deuses e dos sacerdotes, duas corças no bosque, com outras corças, as Fadas; eu não conseguia acreditar que se houvesse composto um livro a fim de incluir nele este episódio de nossa vida profana, que recendia a sabão e a água-de-colônia.

Anne-Marie fez-me sentar à sua frente, em minha cadeirinha; inclinou-se, baixou as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a cabeça: quem estava contando? o quê? e a quem? Minha mãe ausentara-se: nenhum sorriso, nenhum sinal de conivência, eu estava no exílio. Além disso, eu não reconhecia sua linguagem. Onde é que arranjava aquela segurança? Ao cabo de um instante, compreendi: era o livro que falava. Dele saíam frases que me causavam medo: eram verdadeiras centopeias, formigavam de sílabas e letras, estiravam seus ditongos, faziam vibrar as consoantes duplas: cantantes, nasais, entrecortadas de pausas e suspiros, ricas em palavras desconhecidas, encantavam-se por si próprias e com seus meandros, sem se preocupar comigo: às vezes desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las, outras vezes eu compreendia de antemão e elas continuavam a rolar nobremente para o seu fim sem me conceder a graça de uma vírgula. Seguramente, o discurso não me era destinado. Quanto à história, endomingara-se: o lenhador, a lenhadora e suas filhas, a fada, todas essas criaturinhas, nossos semelhantes, tinham adquirido majestade, falava-se de seus farrapos com magnificência; as palavras largavam a sua cor sobre as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimentos em cerimônias. Alguém se pôs a fazer perguntas: o editor de meu avô, especializado na publicação de obras escolares, não perdia a ocasião de exercitar a jovem inteligência de seus leitores. Pareceu-me que uma criança era interrogada: no lugar do lenhador, o que faria? Qual das duas irmãs preferiria? Por quê? Aprovava o castigo de Babette? Mas essa criança não era absolutamente eu, e fiquei com medo de responder. Respondi no entanto: minha débil voz perdeu-se e senti tornar-me outro. Anne-Marie, também, era outra, com seu ar de cega superlúcida: parecia-me que eu era filho de todas as mães, que ela era mãe de todos os filhos. Quando parou de ler, retomei-lhe vivamente os livros e saí com eles debaixo do braço sem dizer-lhe obrigado.

(SARTRE, Jean-Paul. As palavras. Trad. J. Guinsburg. 6ª ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. p. 33-5. Adaptado.)

As palavras

Eu ainda não sabia ler, mas já era bastante esnobe para exigir meus livros. Meu avô foi ao patife de seu editor e conseguiu de presente. Os contos do poeta Maurice Bouchor, narrativas extraídas do folclore e adaptadas ao gosto da infância por um homem que conservava, dizia ele, olhos de criança. Eu quis começar na mesma hora as cerimônias de apropriação. Peguei os dois volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na “página certa”, fazendo-os estalar. Debalde: eu não tinha a sensação de possuí-los. Tentei sem maior êxito tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los. Quase em lágrimas, acabei por depô-los sobre os joelhos de minha mãe. Ela levantou os olhos de seu trabalho: “O que queres que eu te leia, querido? As Fadas?”. Perguntei, incrédulo: “As Fadas estão aí dentro?”. A história me era familiar: minha mãe contava-a com frequência, quando me lavava, interrompendo-se para me friccionar com água-de-colônia, para apanhar debaixo da banheira o sabão que lhe escorregara das mãos, e eu ouvia distraidamente o relato bem conhecido; eu só tinha olhos para Anne-Marie, a moça de todas as minhas manhãs; eu só tinha ouvidos para a sua voz perturbada pela servidão; eu me comprazia com suas frases inacabadas, com suas palavras sempre atrasadas, com sua brusca segurança, vivamente desfeita, e que descambava em derrota, para desaparecer em melodioso desfiamento e se recompor após um silêncio. A história era coisa que vinha por acréscimo: era o elo de seus solilóquios. Durante o tempo todo em que falava, ficávamos sós e clandestinos, longe dos homens, dos deuses e dos sacerdotes, duas corças no bosque, com outras corças, as Fadas; eu não conseguia acreditar que se houvesse composto um livro a fim de incluir nele este episódio de nossa vida profana, que recendia a sabão e a água-de-colônia.

Anne-Marie fez-me sentar à sua frente, em minha cadeirinha; inclinou-se, baixou as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a cabeça: quem estava contando? o quê? e a quem? Minha mãe ausentara-se: nenhum sorriso, nenhum sinal de conivência, eu estava no exílio. Além disso, eu não reconhecia sua linguagem. Onde é que arranjava aquela segurança? Ao cabo de um instante, compreendi: era o livro que falava. Dele saíam frases que me causavam medo: eram verdadeiras centopeias, formigavam de sílabas e letras, estiravam seus ditongos, faziam vibrar as consoantes duplas: cantantes, nasais, entrecortadas de pausas e suspiros, ricas em palavras desconhecidas, encantavam-se por si próprias e com seus meandros, sem se preocupar comigo: às vezes desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las, outras vezes eu compreendia de antemão e elas continuavam a rolar nobremente para o seu fim sem me conceder a graça de uma vírgula. Seguramente, o discurso não me era destinado. Quanto à história, endomingara-se: o lenhador, a lenhadora e suas filhas, a fada, todas essas criaturinhas, nossos semelhantes, tinham adquirido majestade, falava-se de seus farrapos com magnificência; as palavras largavam a sua cor sobre as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimentos em cerimônias. Alguém se pôs a fazer perguntas: o editor de meu avô, especializado na publicação de obras escolares, não perdia a ocasião de exercitar a jovem inteligência de seus leitores. Pareceu-me que uma criança era interrogada: no lugar do lenhador, o que faria? Qual das duas irmãs preferiria? Por quê? Aprovava o castigo de Babette? Mas essa criança não era absolutamente eu, e fiquei com medo de responder. Respondi no entanto: minha débil voz perdeu-se e senti tornar-me outro. Anne-Marie, também, era outra, com seu ar de cega superlúcida: parecia-me que eu era filho de todas as mães, que ela era mãe de todos os filhos. Quando parou de ler, retomei-lhe vivamente os livros e saí com eles debaixo do braço sem dizer-lhe obrigado.

(SARTRE, Jean-Paul. As palavras. Trad. J. Guinsburg. 6ª ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. p. 33-5. Adaptado.)

As palavras

Eu ainda não sabia ler, mas já era bastante esnobe para exigir meus livros. Meu avô foi ao patife de seu editor e conseguiu de presente. Os contos do poeta Maurice Bouchor, narrativas extraídas do folclore e adaptadas ao gosto da infância por um homem que conservava, dizia ele, olhos de criança. Eu quis começar na mesma hora as cerimônias de apropriação. Peguei os dois volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na “página certa”, fazendo-os estalar. Debalde: eu não tinha a sensação de possuí-los. Tentei sem maior êxito tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los. Quase em lágrimas, acabei por depô-los sobre os joelhos de minha mãe. Ela levantou os olhos de seu trabalho: “O que queres que eu te leia, querido? As Fadas?”. Perguntei, incrédulo: “As Fadas estão aí dentro?”. A história me era familiar: minha mãe contava-a com frequência, quando me lavava, interrompendo-se para me friccionar com água-de-colônia, para apanhar debaixo da banheira o sabão que lhe escorregara das mãos, e eu ouvia distraidamente o relato bem conhecido; eu só tinha olhos para Anne-Marie, a moça de todas as minhas manhãs; eu só tinha ouvidos para a sua voz perturbada pela servidão; eu me comprazia com suas frases inacabadas, com suas palavras sempre atrasadas, com sua brusca segurança, vivamente desfeita, e que descambava em derrota, para desaparecer em melodioso desfiamento e se recompor após um silêncio. A história era coisa que vinha por acréscimo: era o elo de seus solilóquios. Durante o tempo todo em que falava, ficávamos sós e clandestinos, longe dos homens, dos deuses e dos sacerdotes, duas corças no bosque, com outras corças, as Fadas; eu não conseguia acreditar que se houvesse composto um livro a fim de incluir nele este episódio de nossa vida profana, que recendia a sabão e a água-de-colônia.

Anne-Marie fez-me sentar à sua frente, em minha cadeirinha; inclinou-se, baixou as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a cabeça: quem estava contando? o quê? e a quem? Minha mãe ausentara-se: nenhum sorriso, nenhum sinal de conivência, eu estava no exílio. Além disso, eu não reconhecia sua linguagem. Onde é que arranjava aquela segurança? Ao cabo de um instante, compreendi: era o livro que falava. Dele saíam frases que me causavam medo: eram verdadeiras centopeias, formigavam de sílabas e letras, estiravam seus ditongos, faziam vibrar as consoantes duplas: cantantes, nasais, entrecortadas de pausas e suspiros, ricas em palavras desconhecidas, encantavam-se por si próprias e com seus meandros, sem se preocupar comigo: às vezes desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las, outras vezes eu compreendia de antemão e elas continuavam a rolar nobremente para o seu fim sem me conceder a graça de uma vírgula. Seguramente, o discurso não me era destinado. Quanto à história, endomingara-se: o lenhador, a lenhadora e suas filhas, a fada, todas essas criaturinhas, nossos semelhantes, tinham adquirido majestade, falava-se de seus farrapos com magnificência; as palavras largavam a sua cor sobre as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimentos em cerimônias. Alguém se pôs a fazer perguntas: o editor de meu avô, especializado na publicação de obras escolares, não perdia a ocasião de exercitar a jovem inteligência de seus leitores. Pareceu-me que uma criança era interrogada: no lugar do lenhador, o que faria? Qual das duas irmãs preferiria? Por quê? Aprovava o castigo de Babette? Mas essa criança não era absolutamente eu, e fiquei com medo de responder. Respondi no entanto: minha débil voz perdeu-se e senti tornar-me outro. Anne-Marie, também, era outra, com seu ar de cega superlúcida: parecia-me que eu era filho de todas as mães, que ela era mãe de todos os filhos. Quando parou de ler, retomei-lhe vivamente os livros e saí com eles debaixo do braço sem dizer-lhe obrigado.

(SARTRE, Jean-Paul. As palavras. Trad. J. Guinsburg. 6ª ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. p. 33-5. Adaptado.)

Texto pra responder à questão.

Central Park

Para nossa sorte, o Museu da Língua Portuguesa não aceitava cartão nem cheque e o caixa automático mais perto ficava do outro lado do Parque da Luz. Quando digo sorte, não ponho nem uma gota de ironia.

Pertenço à primeira geração privatizada do Brasil. Na infância, ainda aproveitei aquele antigo espaço público chamado rua. Cresci numa vila, gritando um-dois-três-Antônio-salvo embaixo de goiabeiras e chapéus de sol, desenterrando moedas do vão entre os paralelepípedos, com interesse arqueológico e acreditando que o mundo era um lugar assim, por onde a gente podia correr, gritar e cavucar sem maiores problemas.

Quando cheguei à adolescência, contudo, a violência – ou o medo da violência, que não deixa de ser, também, uma violência – já havia transformado a rua em mera passagem entre um lugar e outro. Adolesci em casas, escolas, shoppings, restaurantes, cinemas e outras instituições intramuros, num pedaço da cidade que raramente excedia os limites da Zona Oeste. De modo que, aos 30 anos, vergonhosamente, não conhecia o Parque da Luz.

No portão, uma senhora vendia maçãs do amor, ao lado de dois repentistas cantando uma embolada. Um boliviano de calça camuflada, chapéu de cowboy e barrigão para fora da camisa passou por nós fumando um charuto e cantando um Rap em castelhano. Lá dentro, crianças brincavam no tanque de areia e corriam entre enormes esculturas de metal. A dois metros do tanquinho, senhoras de programa exibiam um despudor cheio de pudores – um discreto exagero no batom e nos decotes insinuava que não estavam ali a passeio.

Tímidos, garotos e garotas exalando hormônios e desodorante faziam o footing na alameda central, como antigamente, com uma ingenuidade que combinava com o chafariz e os bancos de madeira, mas não com a cidade em torno das grades de ferro. Por toda parte, imigrantes falavam castelhano e pensei que já era hora de parar de comemorar a chegada dos japoneses e começar a entender a entrada dos bolivianos.

Tiramos dinheiro do outro lado do parque e refizemos o mesmo caminho, reparando nas esculturas, nos chapéus de cowboy, nos decotes e sotaques tão distintos que, reunidos pela curadoria do acaso, faziam daquele quadrilátero verde uma província cosmopolita, avesso de São Paulo e, ao mesmo tempo, a sua cara. Pagamos o museu com uma nota de cinquenta. Uma pena que o moço tivesse troco.

(PRATA, Antônio. Publicada no Guia do Estado. Em: setembro de 2008.)

Texto pra responder à questão.

Central Park

Para nossa sorte, o Museu da Língua Portuguesa não aceitava cartão nem cheque e o caixa automático mais perto ficava do outro lado do Parque da Luz. Quando digo sorte, não ponho nem uma gota de ironia.

Pertenço à primeira geração privatizada do Brasil. Na infância, ainda aproveitei aquele antigo espaço público chamado rua. Cresci numa vila, gritando um-dois-três-Antônio-salvo embaixo de goiabeiras e chapéus de sol, desenterrando moedas do vão entre os paralelepípedos, com interesse arqueológico e acreditando que o mundo era um lugar assim, por onde a gente podia correr, gritar e cavucar sem maiores problemas.

Quando cheguei à adolescência, contudo, a violência – ou o medo da violência, que não deixa de ser, também, uma violência – já havia transformado a rua em mera passagem entre um lugar e outro. Adolesci em casas, escolas, shoppings, restaurantes, cinemas e outras instituições intramuros, num pedaço da cidade que raramente excedia os limites da Zona Oeste. De modo que, aos 30 anos, vergonhosamente, não conhecia o Parque da Luz.

No portão, uma senhora vendia maçãs do amor, ao lado de dois repentistas cantando uma embolada. Um boliviano de calça camuflada, chapéu de cowboy e barrigão para fora da camisa passou por nós fumando um charuto e cantando um Rap em castelhano. Lá dentro, crianças brincavam no tanque de areia e corriam entre enormes esculturas de metal. A dois metros do tanquinho, senhoras de programa exibiam um despudor cheio de pudores – um discreto exagero no batom e nos decotes insinuava que não estavam ali a passeio.

Tímidos, garotos e garotas exalando hormônios e desodorante faziam o footing na alameda central, como antigamente, com uma ingenuidade que combinava com o chafariz e os bancos de madeira, mas não com a cidade em torno das grades de ferro. Por toda parte, imigrantes falavam castelhano e pensei que já era hora de parar de comemorar a chegada dos japoneses e começar a entender a entrada dos bolivianos.

Tiramos dinheiro do outro lado do parque e refizemos o mesmo caminho, reparando nas esculturas, nos chapéus de cowboy, nos decotes e sotaques tão distintos que, reunidos pela curadoria do acaso, faziam daquele quadrilátero verde uma província cosmopolita, avesso de São Paulo e, ao mesmo tempo, a sua cara. Pagamos o museu com uma nota de cinquenta. Uma pena que o moço tivesse troco.

(PRATA, Antônio. Publicada no Guia do Estado. Em: setembro de 2008.)

Texto pra responder à questão.

Encerrando ciclos

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos – não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram.

Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação?

Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país?

A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações?

Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. Pode dizer para si que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram certas coisas, que eram tão importantes e sólidas em sua vida, serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos: seus pais, seu marido ou sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão encerrando capítulos, virando a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado.

Ninguém pode estar, ao mesmo tempo, no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará: não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar.

As coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso é tão importante (por mais doloroso que seja!) destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para orfanatos, vender ou doar os livros que tem. Tudo neste mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração – e o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar.

Deixar ir embora. Soltar. Desprender-se.

Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas, portanto às vezes ganhamos, e às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo, não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa, que mostra como você sofreu com determinada perda: isso o estará apenas envenenando, e nada mais.

Não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos, promessas de emprego que não têm data marcada para começar, decisões que sempre são adiadas em nome do “momento ideal”. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo: diga a si mesmo que o que passou jamais voltará.

Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa – nada é insubstituível, um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito importante. Encerrando ciclos. Não pelo orgulho, por incapacidade, ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era, e se transforme em quem é.

(Glória Hurtado, Coluna “Revolturas”. in: El Pais, de Cali. Em: 21/01/2003.)

Língua é progressista, reacionária ou nada disso, muito pelo contrário?

Dia desses, soube que, na nossa praça pública virtual, se travava um interessante debate sobre a língua portuguesa, que, em suma, se resumia a distinguir entre a postura progressista e a postura reacionária (ou “fascista”) em relação ao idioma. A defesa do aprendizado da norma culta coube aos “reacionários”, enquanto o ataque à valorização desse registro formal reunia os “progressistas”. Posta dessa forma, a discussão cai na polaridade ideológica e o público tende a se alinhar segundo o posicionamento de seu grupo (ou de sua bolha), o que, em geral, abrevia o debate, logo dando lugar a outra polêmica qualquer.

Segundo a tese progressista, o que chamamos de norma culta é o registro linguístico das classes dominantes, que, exatamente por sê-lo, seria “elitista” ou excludente. Hoje, soma-se a essa ideia a de que nem mesmo uma boa parte dessa classe dominante brasileira domina à perfeição essa norma, o que faria dela, em grande medida, uma norma obsoleta, um padrão antiquado ou mesmo “subserviente ao modelo colonizador eurocêntrico”.

Se está na ordem do dia contar a história do ponto de vista dos historicamente excluídos e estimular ações concretas (queima de estátuas, destruição de símbolos etc.) para “recontar” o passado, analogamente parece estar em curso uma tentativa de derrubar a norma culta do pilar em que ainda se encontra e promover a “diversidade linguística”. Nesse caso, cada um se expressaria como achasse melhor em qualquer circunstância, tese que parece bem razoável quando vista apenas do ponto de vista de certo ativismo político.

A tese progressista é sempre mais sedutora (e mais o seria se não fosse abraçada tão facilmente pelo sistema). Por que dizer “nós vamos” se a desinência “-mos” carrega a mesma informação contida no pronome “nós”? A formulação “nós vai”, por exemplo, é mais econômica, pois suprime a redundância, que é parte do sistema de concordância. Mais que isso, dizer “nós vai” pode ser algo libertário ou mesmo revolucionário. Pode, mas só enquanto representar um contraponto a uma norma estabelecida. Destruída a norma, “nós vai” se institucionaliza e passa a ser a nova norma. Ou, como aparentemente se deseja, as normas conviveriam todas em harmonia, com o mesmo peso. Será?

Para começar a mudança, talvez os textos pudessem ter um salutar percentual de desvios da norma, outro percentual de estrangeirismos (os que porventura não o tivessem espontaneamente), um percentual de gírias locais, enfim, os textos poderiam ser mais “diversos”, refletindo a língua efetivamente falada pela sociedade. Bem, chega de imaginação.

Quem tem de enfrentar as consequências desses debates são, em geral, os professores nas salas de aula. A eles cabe a parte prática de incorporar essas teses libertárias ao cotidiano da sala de aula ou bater na tecla da importância de dominar a norma dos espaços de poder e, ao mesmo tempo, estimular os jovens a ler os autores da nossa literatura, aqueles que, com sua inteligência e imaginação, cultivaram a língua portuguesa em todos os seus recursos.

Como se sabe, nem todos os estudantes se transformarão em leitores de literatura, principalmente nestes tempos de muita pressa para chegar a lugar algum. Aqueles que se aventurarem nesse mergulho, em que o tempo é suspenso e somos levados para outros mundos, esses, por certo, saberão dar valor à língua que, sim, nós herdamos do colonizador – do qual, a propósito, muitos de “nós” descendem – e cultivamos à nossa maneira, língua que é repleta de recursos e cujo conhecimento é mais que uma vestimenta de luxo para frequentar ambientes “elitistas”.

Literatura requer tempo e um pouco de solidão. A leitura de um livro nos faz adentrar cenários que se constroem com palavras e conhecer pessoas também feitas de palavras, que nos deixam saudade quando o livro se fecha. Escritores transformam palavras e frases (as mesmas que usamos na comunicação) em arte e, assim, somos levados à fruição da linguagem como fruímos música ou pintura.

É para ler os artistas da palavra que aprendemos os recursos da língua e é porque os lemos e vivenciamos em profundidade a experiência que generosamente compartilham conosco que queremos conhecer mais e mais os meandros dessa língua que nos conduz à sua alma.

Ninguém deveria ser privado da experiência da leitura de romances, que é a melhor forma de aprender a língua. O debate público bem poderia sair da superfície e estimular o avanço do conhecimento. Aos professores cabe a tarefa de ensinar os alunos a ler literatura – e a língua estará lá em seu esplendor.

(NICOLETI, Thaís. Língua é progressista, reacionária ou nada disso, muito pelo contrário? Jornal Folha de S. Paulo, 2024.)

Língua é progressista, reacionária ou nada disso, muito pelo contrário?

Dia desses, soube que, na nossa praça pública virtual, se travava um interessante debate sobre a língua portuguesa, que, em suma, se resumia a distinguir entre a postura progressista e a postura reacionária (ou “fascista”) em relação ao idioma. A defesa do aprendizado da norma culta coube aos “reacionários”, enquanto o ataque à valorização desse registro formal reunia os “progressistas”. Posta dessa forma, a discussão cai na polaridade ideológica e o público tende a se alinhar segundo o posicionamento de seu grupo (ou de sua bolha), o que, em geral, abrevia o debate, logo dando lugar a outra polêmica qualquer.

Segundo a tese progressista, o que chamamos de norma culta é o registro linguístico das classes dominantes, que, exatamente por sê-lo, seria “elitista” ou excludente. Hoje, soma-se a essa ideia a de que nem mesmo uma boa parte dessa classe dominante brasileira domina à perfeição essa norma, o que faria dela, em grande medida, uma norma obsoleta, um padrão antiquado ou mesmo “subserviente ao modelo colonizador eurocêntrico”.

Se está na ordem do dia contar a história do ponto de vista dos historicamente excluídos e estimular ações concretas (queima de estátuas, destruição de símbolos etc.) para “recontar” o passado, analogamente parece estar em curso uma tentativa de derrubar a norma culta do pilar em que ainda se encontra e promover a “diversidade linguística”. Nesse caso, cada um se expressaria como achasse melhor em qualquer circunstância, tese que parece bem razoável quando vista apenas do ponto de vista de certo ativismo político.

A tese progressista é sempre mais sedutora (e mais o seria se não fosse abraçada tão facilmente pelo sistema). Por que dizer “nós vamos” se a desinência “-mos” carrega a mesma informação contida no pronome “nós”? A formulação “nós vai”, por exemplo, é mais econômica, pois suprime a redundância, que é parte do sistema de concordância. Mais que isso, dizer “nós vai” pode ser algo libertário ou mesmo revolucionário. Pode, mas só enquanto representar um contraponto a uma norma estabelecida. Destruída a norma, “nós vai” se institucionaliza e passa a ser a nova norma. Ou, como aparentemente se deseja, as normas conviveriam todas em harmonia, com o mesmo peso. Será?

Para começar a mudança, talvez os textos pudessem ter um salutar percentual de desvios da norma, outro percentual de estrangeirismos (os que porventura não o tivessem espontaneamente), um percentual de gírias locais, enfim, os textos poderiam ser mais “diversos”, refletindo a língua efetivamente falada pela sociedade. Bem, chega de imaginação.

Quem tem de enfrentar as consequências desses debates são, em geral, os professores nas salas de aula. A eles cabe a parte prática de incorporar essas teses libertárias ao cotidiano da sala de aula ou bater na tecla da importância de dominar a norma dos espaços de poder e, ao mesmo tempo, estimular os jovens a ler os autores da nossa literatura, aqueles que, com sua inteligência e imaginação, cultivaram a língua portuguesa em todos os seus recursos.

Como se sabe, nem todos os estudantes se transformarão em leitores de literatura, principalmente nestes tempos de muita pressa para chegar a lugar algum. Aqueles que se aventurarem nesse mergulho, em que o tempo é suspenso e somos levados para outros mundos, esses, por certo, saberão dar valor à língua que, sim, nós herdamos do colonizador – do qual, a propósito, muitos de “nós” descendem – e cultivamos à nossa maneira, língua que é repleta de recursos e cujo conhecimento é mais que uma vestimenta de luxo para frequentar ambientes “elitistas”.

Literatura requer tempo e um pouco de solidão. A leitura de um livro nos faz adentrar cenários que se constroem com palavras e conhecer pessoas também feitas de palavras, que nos deixam saudade quando o livro se fecha. Escritores transformam palavras e frases (as mesmas que usamos na comunicação) em arte e, assim, somos levados à fruição da linguagem como fruímos música ou pintura.

É para ler os artistas da palavra que aprendemos os recursos da língua e é porque os lemos e vivenciamos em profundidade a experiência que generosamente compartilham conosco que queremos conhecer mais e mais os meandros dessa língua que nos conduz à sua alma.

Ninguém deveria ser privado da experiência da leitura de romances, que é a melhor forma de aprender a língua. O debate público bem poderia sair da superfície e estimular o avanço do conhecimento. Aos professores cabe a tarefa de ensinar os alunos a ler literatura – e a língua estará lá em seu esplendor.

(NICOLETI, Thaís. Língua é progressista, reacionária ou nada disso, muito pelo contrário? Jornal Folha de S. Paulo, 2024.)

Língua é progressista, reacionária ou nada disso, muito pelo contrário?

Dia desses, soube que, na nossa praça pública virtual, se travava um interessante debate sobre a língua portuguesa, que, em suma, se resumia a distinguir entre a postura progressista e a postura reacionária (ou “fascista”) em relação ao idioma. A defesa do aprendizado da norma culta coube aos “reacionários”, enquanto o ataque à valorização desse registro formal reunia os “progressistas”. Posta dessa forma, a discussão cai na polaridade ideológica e o público tende a se alinhar segundo o posicionamento de seu grupo (ou de sua bolha), o que, em geral, abrevia o debate, logo dando lugar a outra polêmica qualquer.

Segundo a tese progressista, o que chamamos de norma culta é o registro linguístico das classes dominantes, que, exatamente por sê-lo, seria “elitista” ou excludente. Hoje, soma-se a essa ideia a de que nem mesmo uma boa parte dessa classe dominante brasileira domina à perfeição essa norma, o que faria dela, em grande medida, uma norma obsoleta, um padrão antiquado ou mesmo “subserviente ao modelo colonizador eurocêntrico”.

Se está na ordem do dia contar a história do ponto de vista dos historicamente excluídos e estimular ações concretas (queima de estátuas, destruição de símbolos etc.) para “recontar” o passado, analogamente parece estar em curso uma tentativa de derrubar a norma culta do pilar em que ainda se encontra e promover a “diversidade linguística”. Nesse caso, cada um se expressaria como achasse melhor em qualquer circunstância, tese que parece bem razoável quando vista apenas do ponto de vista de certo ativismo político.

A tese progressista é sempre mais sedutora (e mais o seria se não fosse abraçada tão facilmente pelo sistema). Por que dizer “nós vamos” se a desinência “-mos” carrega a mesma informação contida no pronome “nós”? A formulação “nós vai”, por exemplo, é mais econômica, pois suprime a redundância, que é parte do sistema de concordância. Mais que isso, dizer “nós vai” pode ser algo libertário ou mesmo revolucionário. Pode, mas só enquanto representar um contraponto a uma norma estabelecida. Destruída a norma, “nós vai” se institucionaliza e passa a ser a nova norma. Ou, como aparentemente se deseja, as normas conviveriam todas em harmonia, com o mesmo peso. Será?

Para começar a mudança, talvez os textos pudessem ter um salutar percentual de desvios da norma, outro percentual de estrangeirismos (os que porventura não o tivessem espontaneamente), um percentual de gírias locais, enfim, os textos poderiam ser mais “diversos”, refletindo a língua efetivamente falada pela sociedade. Bem, chega de imaginação.

Quem tem de enfrentar as consequências desses debates são, em geral, os professores nas salas de aula. A eles cabe a parte prática de incorporar essas teses libertárias ao cotidiano da sala de aula ou bater na tecla da importância de dominar a norma dos espaços de poder e, ao mesmo tempo, estimular os jovens a ler os autores da nossa literatura, aqueles que, com sua inteligência e imaginação, cultivaram a língua portuguesa em todos os seus recursos.

Como se sabe, nem todos os estudantes se transformarão em leitores de literatura, principalmente nestes tempos de muita pressa para chegar a lugar algum. Aqueles que se aventurarem nesse mergulho, em que o tempo é suspenso e somos levados para outros mundos, esses, por certo, saberão dar valor à língua que, sim, nós herdamos do colonizador – do qual, a propósito, muitos de “nós” descendem – e cultivamos à nossa maneira, língua que é repleta de recursos e cujo conhecimento é mais que uma vestimenta de luxo para frequentar ambientes “elitistas”.

Literatura requer tempo e um pouco de solidão. A leitura de um livro nos faz adentrar cenários que se constroem com palavras e conhecer pessoas também feitas de palavras, que nos deixam saudade quando o livro se fecha. Escritores transformam palavras e frases (as mesmas que usamos na comunicação) em arte e, assim, somos levados à fruição da linguagem como fruímos música ou pintura.

É para ler os artistas da palavra que aprendemos os recursos da língua e é porque os lemos e vivenciamos em profundidade a experiência que generosamente compartilham conosco que queremos conhecer mais e mais os meandros dessa língua que nos conduz à sua alma.

Ninguém deveria ser privado da experiência da leitura de romances, que é a melhor forma de aprender a língua. O debate público bem poderia sair da superfície e estimular o avanço do conhecimento. Aos professores cabe a tarefa de ensinar os alunos a ler literatura – e a língua estará lá em seu esplendor.

(NICOLETI, Thaís. Língua é progressista, reacionária ou nada disso, muito pelo contrário? Jornal Folha de S. Paulo, 2024.)

( ) A educação midiática abrange habilidades e áreas diversas identificadas em todos os segmentos sociais. ( ) O “TikToK”, exemplo de rede social e ambiente virtual de informação, revela o compromisso de uma educação midiática. ( ) Relatórios de pesquisa citados podem ser identificados como argumentos válidos de sustentação para algumas afirmações feitas sobre tipos de desigualdades, por exemplo.

A sequência está correta em

I. Um maior investimento em educação midiática é fator a ser mantido de acordo com as pesquisas apresentadas. II. A urgência de uma melhor educação midiática jusitifica-se a partir dos resultados de pesquisa constatados de forma objetiva. III.Desigualdades sociais são, muitas vezes, a causa de consequências prejudiciais mediante o acesso às informações na internet.

Está correto o que se afirma em

Disponível em: <https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/portugues/ambiguidade/>. Acesso em: 04 mai. 2024.

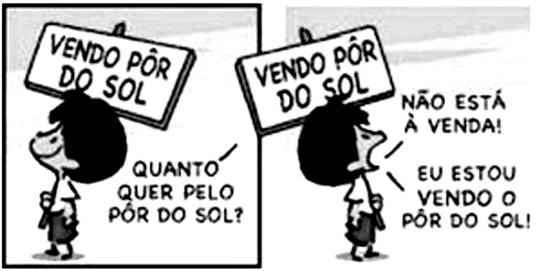

Leia com atenção a tira a seguir:

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C5CcfrcreEF/>. Acesso em: 04 mai. 2024.

A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar que:

“Isso é possível porque as céluas anômalas têm mutações no DNA que tiram suas rédeas”

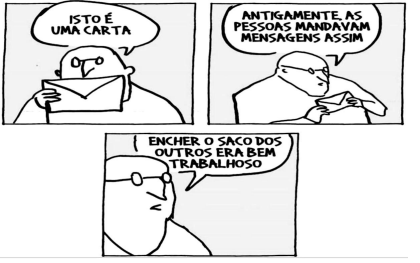

A tira a seguir se refere à questão:

Considere o seguinte trecho do artigo em questão:

"Alguns grupos acreditam que seja suficiente silenciar três genes [grosso modo, regiões funcionais do DNA] dos porcos, o que tem sido a nossa proposta. Outros defendem que um só gene poderia ser suficiente ou que seja necessário introduzir genes humanos", diz a geneticista. "Somente com o seguimento dos pacientes a longo prazo será possível responder essa pergunta." O cirurgião Silvano Raia, da Faculdade de Medicina da USP, coordena o trabalho ao lado de Zatz e diz que o objetivo inicial do trabalho é viabilizar um xenotransplante de rim, como já aconteceu nos EUA.

"Na hipótese de insucesso, podemos retirar o xenoenxerto não funcionante e fazer com que o paciente volte a fazer hemodiálise até que esteja em condições de receber um alotransplante [de um doador humano], para o qual terá uma prioridade que não tinha antes do xenotransplante", explica Raia.

Esse primeiro candidato a receptor precisará ter condições clínicas para receber o órgão do suíno geneticamente modificado e, ao mesmo tempo, não ter prioridade na lista de espera por um órgão humano. "Os xenotransplantes já realizados de coração e rim seguiram essa conduta."

Assinale a alternativa CORRETA: