Questões de Concurso

Sobre significação contextual de palavras e expressões. sinônimos e antônimos. em português

Foram encontradas 19.018 questões

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto 7A1AAA, julgue o item que se segue.

O vocábulo “legítimas” (ℓ.19) poderia ser substituído por genuínas, mantendo-se a correção e os sentidos do texto.

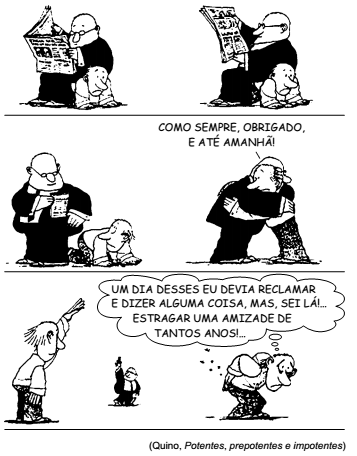

Leia e interprete os signos verbais e não verbais da tira.

São palavras que expressam ideias coerentes com a

situação retratada na tira:

Leia o texto, para responder à questão.

Um dos problemas que democracias enfrentam é o de como lidar com aqueles que negam seus princípios elementares, mas não chegam a conspirar para dar um “putsch”*. Entra nessa categoria a manifestação orquestrada por supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia.

Não há como conciliar uma ideologia francamente racista, como a defendida pelos organizadores da marcha, em que se viam suásticas e se gritavam slogans contra negros, com a noção, nuclear para a democracia, de que os direitos de minorias precisam ser sempre respeitados. Mas usar a lei para silenciar esses grupos também não é uma solução satisfatória, pois viola outro pressuposto essencial da democracia, a liberdade de expressão. Como sair do paradoxo? Quão tolerante a democracia deve ser com os intolerantes?

Penso que os americanos lidam bem com esse tipo de situação. Os EUA são um dos poucos países que levam a liberdade de expressão realmente a sério, permitindo que qualquer grupo exponha qualquer ideia e mobilize seus simpatizantes para defendê-la. E “qualquer” aqui não é força de expressão. Nos anos 70, a Suprema Corte ratificou o direito de um grupo nazista de realizar uma passeata em Skokie, cidade habitada por vários sobreviventes do Holocausto.

Como a democracia nos EUA nunca foi seriamente ameaçada por grupos extremistas domésticos, não dá para dizer que a virtual sacralização da liberdade de expressão pelos tribunais seja um tiro no pé. Fica claro, porém, que o país se vale de outros mecanismos (sociais) para manter o radicalismo sob controle. É aqui que surgem motivos para preocupação.

O grave não é que supremacistas brancos tenham conseguido fazer uma manifestação nos EUA, mas sim que o presidente do país, que deveria atuar como uma espécie de bússola nas grandes questões morais, tenha relutado tanto em condenar o evento racista de forma inequívoca.

(Hélio Schwartsman, Tolerar a intolerância? http://www1.folha.uol.com.br. 15.08.2017. Adaptado)

*putsch: golpe.

Considere as seguintes passagens:

… a Suprema Corte ratificou o direito de um grupo nazista de realizar uma passeata em Skokie …

… não dá para dizer que a virtual sacralização da liberdade de expressão …

As palavras destacadas têm, respectivamente, como sinônimo e antônimo adequados ao contexto:

Juízo de valor

Um juízo de valor tem como origem uma percepção individual: alguém julga algo ou outra pessoa tomando por base o que considera um critério ético ou moral. Isso significa que diversos indivíduos podem emitir diversos juízos de valor para uma mesma situação, ou julgar de diversos modos uma mesma pessoa. Tais controvérsias são perfeitamente naturais; o difícil é aceitá-las com naturalidade para, em seguida, discuti-las. Tendemos a fazer do nosso juízo de valor um atestado de realidade: o que dissermos que é, será o que dissermos. Em vez da naturalidade da controvérsia a ser ponderada, optamos pela prepotência de um juízo de valor dado como exclusivo.

Com o fenômeno da expansão das redes sociais, abertas a todas as manifestações, juízos de valor digladiam-se o tempo todo, na maior parte dos casos sem proveito algum. Sendo imperativa, a opinião pessoal esquiva-se da controvérsia, pula a etapa da mediação reflexiva e instala-se no posto da convicção inabalável. À falta de argumentos, contrapõem-se as paixões do ódio, do ressentimento, da calúnia, num triste espetáculo público de intolerância.

Constituem uma extraordinária orientação para nós todos estas palavras do grande historiador Eric Hobsbawm: “A primeira tarefa do historiador não é julgar, mas compreender, mesmo o que temos mais dificuldade para compreender. O que dificulta a compreensão, no entanto, não são apenas as nossas convicções apaixonadas, mas também a experiência histórica que as formou.” A advertência de Hobsbawm não deve interessar apenas aos historiadores, mas a todo aquele que deseja dar consistência e legitimidade ao juízo de valor que venha a emitir.

(Péricles Augusto da Costa, inédito)

Ciao

Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida. Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou-o cético e perguntou:

– Sobre o que pretende escrever?

– Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível.

O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.

Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciao-adeus sem melancolia, mas oportuno.

Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém: o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu, sentado e escrevendo, ao desfile de 11 presidentes da República, mais ou menos eleitos (sendo um bisado), sem contar as altas patentes militares que se atribuíram a esse título. Viu de longe, mas de coração arfante, a Segunda Guerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustrados, mas renascidos, os ismos de vanguarda que ambicionavam reformular para sempre o conceito universal de poesia; anotou as catástrofes, a Lua visitada, as mulheres lutando a braço para serem entendidas pelos homens; as pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um, que são certamente as melhores.

Viu tudo isso, ora sorrindo, ora zangado, pois a zanga tem seu lugar mesmo nos temperamentos mais aguados. Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.

Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó-e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico etc., mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.

Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro estreado no tempo de Epitácio Pessoa (algum de vocês já teria nascido nos anos a.C. de 1920? Duvido.). Não foi penosa e valeu-lhe algumas doçuras. Uma delas ter aliviado a amargura de mãe que perdera a filha jovem. Em compensação, alguns anônimos e inominados o desancaram, como a lhe dizerem: “É para você não ficar metido a besta, julgando que seus comentários passarão à História”. Ele sabe que não passarão. E daí? Melhor aceitar as louvações e esquecer as descalçadeiras.

Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. Em certo período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. As duas grandes casas do jornalismo brasileiro ele se orgulha de ter pertencido – o extinto Correio da Manhã, de valente memória, e o Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da Imprensa no mundo. Quinze anos de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho jornalista.

E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita, sob outras modalidades, pois escrever é sua doença vital, já agora sem periodicidade e com suave preguiça. Ceda espaço aos mais novos e vá cultivar o seu jardim, pelo menos imaginário.

Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.

Carlos Drummond de Andrade

(Jornal do Brasil, 29/09/1984)

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo transcrito, extraído do relatório Ação afirmativa na pós-graduação: o Programa Internacional de Bolsas da Fundação Ford na Fundação Carlos Chagas, redigido por Fúlvia Rosemberg (São Paulo: FCC/SEP, 2013. p. 35).

Obs.: Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado ou por instituições da sociedade civil, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros.

E assim sendo, processa-se também uma avaliação individual, de seu mérito ou potencial. O pressuposto metateórico é que, ao mesmo tempo em que somos produto de nossas condições de origem, somos também agentes, dentro de certos limites, dos caminhos que trilhamos, especialmente quando ultrapassamos as várias barreiras educacionais.

Na situação em que está empregada acima, a palavra pressuposto tem o sentido de

Há algumas dicotomias que parecem ter a força de atravessar o tempo e se imporem a nós com uma evidência inaudita. Em filosofia, conhecemos várias delas, assim como conhecemos suas maneiras de orientar o pensamento e as ações.

Tais dicotomias podem operar não apenas como um horizonte normativo pressuposto, mas também como base para a consolidação de certas modalidades de pensamento crítico. No entanto, há momentos em que percebemos a necessidade de questionar as próprias estratégias críticas e suas dicotomias. Pois, ao menos para alguns, elas parecem nos paralisar em vez de nos permitir avançar em direção às transformações que desejamos.

Um exemplo de dicotomia que tem força evidente no pensamento crítico atual é aquela, herdada de Spinoza, entre paixões tristes e paixões alegres. Paixões tristes diminuem nossa potência de agir, paixões alegres aumentam nossa potência de agir e nossa força para existir. A liberdade estaria ligada à força afirmativa das paixões alegres, assim como a servidão seria a perpetuação do caráter reativo das paixões tristes. Haveria pois aquilo que nos afeta de forma tal que permitiria a nossos corpos desenvolver ou não uma potência de agir e existir que é o exercício mesmo da vida em sua atividade soberana.

Sem querer aqui fazer o exercício infame e sem sentido de discutir a teoria spinozista dos afetos e sua bela complexidade em uma coluna de jornal, gostaria apenas de sublinhar inicialmente a importância desse entendimento de que a capacidade crítica está ligada diretamente a uma compreensão dos afetos e de seus circuitos. Nada de nossas estratégias contemporâneas de crítica seria possível sem esse passo essencial de Spinoza, recuperado depois por vários outros filósofos que o seguiram.

No entanto, valeria a pena nos perguntarmos o que aconteceria se insistíssemos que talvez não existam paixões tristes e paixões alegres, que talvez essa dicotomia possa e deva ser abandonada (independentemente do que pensemos ou não de Spinoza).

É claro que isso inicialmente soa como um exercício ocioso de pensamento. Afinal, a existência da tristeza e da alegria nos parece imediatamente evidente, nós podemos sentir tal diferença e nos esforçamos (ou ao menos deveríamos nos esforçar, se não nos deixássemos vencer pelo ressentimento e pela resignação) para nos afastarmos da primeira e nos aproximarmos da segunda.

Mas o que aconteceria se habitássemos um mundo no qual não faz mais sentido distinguir entre paixões tristes e alegres? Um mundo no qual existem apenas paixões, com a capacidade de às vezes nos fazerem tristes, às vezes alegres. Ou seja, um mundo no qual as paixões têm uma dinâmica que inclui necessariamente o movimento da alegria à tristeza.

Pois, se esse for o caso, então talvez sejamos obrigados a concluir que não é possível para nós nos afastarmos do que tenderíamos a chamar de "paixões tristes", pois não há paixão que, em vários momentos, não nos entristeça. Não há afetos que não nos contraiam, não há vida que não se deixe paralisar, que não precise se paralisar por certo tempo, que não se vista com sua própria impotência a fim de recompor sua velocidade. Mais, ainda. Não há vida que não se sirva da doença para se desconstituir e reconstruir.

(SAFATLE, Wladimir. Folha de S.Paulo, 23/06/2017)

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue o próximo item.

Apesar de a palavra “eleita” (ℓ.20) ser sinônima de elegida, a substituição daquela por esta comprometeria a correção gramatical do texto.

Com base em descobertas feitas na Grã-Bretanha, Chile, Hungria, Israel e Holanda, uma equipe de treze pessoas liderada por John Goldthorpe, sociólogo de Oxford altamente respeitado, concluiu que, na hierarquia da cultura, não se pode mais estabelecer prontamente a distinção entre a elite cultural e aqueles que estão abaixo dela a partir dos antigos signos: frequência regular a óperas e concertos; entusiasmo, em qualquer momento dado, por aquilo que é visto como “grande arte”; hábito de torcer o nariz para “tudo que é comum, como uma canção popular ou um programa de TV voltado para o grande público”. Isso não significa que não se possam encontrar pessoas consideradas (até por elas mesmas) integrantes da elite cultural, amantes da verdadeira arte, mais informadas que seus pares nem tão cultos assim quanto ao significado de cultura, quanto àquilo em que ela consiste, ao que é tido como o que é desejável ou indesejável para um homem ou uma mulher de cultura.

Ao contrário das elites culturais de outrora, eles não são conhecedores no estrito senso da palavra, pessoas que encaram com desprezo as preferências do homem comum ou a falta de gosto dos filisteus. Em vez disso, seria mais adequado descrevê-los – usando o termo cunhado por Richard A. Peterson, da Universidade Vanderbilt – como “onívoros”: em seu repertório de consumo cultural, há lugar tanto para a ópera quanto para o heavy metal ou o punk, para a “grande arte” e para os programas populares de televisão. Um pedaço disto, um bocado daquilo, hoje isto, amanhã algo mais.

Em outras palavras, nenhum produto da cultura me é estranho; com nenhum deles me identifico cem por cento, totalmente, e decerto não em troca de me negar outros prazeres. Sinto-me em casa em qualquer lugar, embora não haja um lugar que eu possa chamar de lar (talvez exatamente por isso). Não é tanto o confronto de um gosto (refinado) contra outro (vulgar), mas do onívoro contra o unívoro, da disposição para consumir tudo contra a seletividade excessiva. A elite cultural está viva e alerta; é mais ativa e ávida hoje do que jamais foi. Porém, está preocupada demais em seguir os sucessos e outros eventos festejados que se relacionam à cultura para ter tempo de formular cânones de fé ou a eles converter outras pessoas.

(Adaptado de: BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2013, p. 6-7.)

A palavra “epifania”, do grego “epipháneia” (aparição, manifestação), refere-se, na nossa cultura, à comemoração da

primeira manifestação de Cristo aos gentios, na visita dos Reis Magos. Na tira, no entanto, o tigre Haroldo a utiliza

com um sentido diverso. Qual dos termos a seguir se constitui como sinônimo desse termo considerando o contexto

da tira?

Eu me inteiro diariamente do que acontece nas principais rodovias do país, pois coleto material para pesquisa em andamento. Tenho observado que em véspera ou dia pós-feriado os acidentes aumentam, na medida em que as pessoas, fora de sua rotina, têm sua atenção dispersada.

Lamento a má interpretação que se deu a alguns dados que publiquei recentemente sobre esse assunto, mas a atribuo a fala equivocada de um policial rodoviário. Encontrando-o de novo – conheço o trecho sob sua vigilância –, farei questão de esclarecer meu ponto de vista. Se ainda vir necessidade de maiores explicações, republicarei a matéria, acrescida, porém, de informações técnicas.

Se ainda vir necessidade de maiores explicações, republicarei a matéria, acrescida, porém, de informações técnicas.

A palavra destacada está empregada com sentido equivalente ao de outras palavras ou expressões abaixo indicadas, com EXCEÇÃO de

A esfinge, um monstro mitológico alado, com a cabeça de uma mulher e o corpo de um leão, assolava a cidade de Tebas na Grécia. Emboscava jovens em um lugar ermo e os desafiava (“Decifra-me ou devoro-te!”) com o enigma: “Que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois e à tarde tem três?”

O único que decifrou a charada foi Édipo, ao responder “O homem, que na infância engatinha usando quatro membros, na vida adulta anda sobre dois pés, mas na velhice precisa de um cajado como apoio”. Por ter resolvido o enigma, Édipo acabou tornando-se rei de Tebas, casando-se, sem saber, com sua mãe, Jocasta, e sofrendo um fim infeliz, como bem descrito por Sófocles em sua tragédia Édipo Rei.

A resposta de Édipo bem descreve o arco de vida dos seres humanos, que se inicia na infância e termina na decadência da velhice e na morte. Tal trajetória é a inevitável consequência da impossibilidade de manter, indefinidamente, o estado de baixa entropia que caracteriza o organismo vivente. Tudo no universo está sujeito à segunda lei da termodinâmica, que determina o fluxo do tempo e traz a velhice.

O que sempre me impressionou na história do Édipo é o fato de tantos outros jovens antes dele terem morrido por serem incapazes de responder a uma pergunta tão elementar. Talvez eles não lembrassem mais da infância e não percebessem que um dia envelheceriam. De fato, a humanidade há séculos vive tentando negar a inexorabilidade da morte, fantasiando sobre como escapar dela.

Daí vem a busca incessante pela mítica “fonte da juventude”, cujas águas seriam capazes de rejuvenescer aqueles que as bebessem. Tal fonte certamente não existe, mas, independentemente disso, a humanidade tem conseguido aumentar consideravelmente a sua expectativa de vida, através de melhor nutrição, saneamento básico, antibióticos e outros progressos da medicina.

Disponível em:<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4315/n/tempus_fugit>

Signos a compreender

Estamos vivendo numa época marcada pela exposição de signos. São incontáveis as formas pelas quais entramos em contato com linguagens de todos os tipos, com todas as finalidades e com incontáveis meios de formação e reprodução de mensagens. Da propaganda às causas políticas, da celebração de personalidades às conquistas da ciência, dos valores do mercado às exposições de marcas, tudo passa por ferramentas e plataformas que se chamam outdoor, imprensa, redes sociais, shows, exposições, debates, comícios, manifestações. A impressão primeira é a de uma grande saturação, a pedir seletividade. O risco imediato é o da dispersão da consciência pelos mil atalhos dos signos que nos chegam, trazendo consigo tudo o que pode haver neles de valores contraditórios.

Contra esse mar de informações, opiniões e argumentos desencontrados, nossa defesa é, como sempre, a análise a partir de um certo equilíbrio do nosso próprio julgamento. Mas para contar com este, é preciso sempre escolher, o que significa eleger os valores básicos que nos sustentem em pé com sua coerência. É o que se pode chamar de ética genuína: aquele conjunto de valores que somos capazes de escolher para a nossa prática, e não apenas para a nossa imaginação. É o que nos pede, cada vez mais, um mundo tão fulgurante na sua explosão de signos e mensagens.

O excesso de informação bruta é descontrolado e contemporâneo, mas o desafio permanece o mesmo de há muito tempo: encontrarmos nossa forma de ser sujeitos numa sociedade onde tudo insinua que somos objetos de um sentido que já nos reservaram. Ser sujeito da própria consciência não é, todavia, fechamento dentro da instância individual, pelo contrário: é saber avaliar o que há de problemático na nossa relação com o outro, com as coisas do mundo, e fazer disso a riqueza mesma da nossa vida. Num mundo povoado por signos, saber ler é mais que saber codificar: é escolher o sentido que sabemos dar a eles.

(CARDOSO, Linaldo, inédito)

Signos a compreender

Estamos vivendo numa época marcada pela exposição de signos. São incontáveis as formas pelas quais entramos em contato com linguagens de todos os tipos, com todas as finalidades e com incontáveis meios de formação e reprodução de mensagens. Da propaganda às causas políticas, da celebração de personalidades às conquistas da ciência, dos valores do mercado às exposições de marcas, tudo passa por ferramentas e plataformas que se chamam outdoor, imprensa, redes sociais, shows, exposições, debates, comícios, manifestações. A impressão primeira é a de uma grande saturação, a pedir seletividade. O risco imediato é o da dispersão da consciência pelos mil atalhos dos signos que nos chegam, trazendo consigo tudo o que pode haver neles de valores contraditórios.

Contra esse mar de informações, opiniões e argumentos desencontrados, nossa defesa é, como sempre, a análise a partir de um certo equilíbrio do nosso próprio julgamento. Mas para contar com este, é preciso sempre escolher, o que significa eleger os valores básicos que nos sustentem em pé com sua coerência. É o que se pode chamar de ética genuína: aquele conjunto de valores que somos capazes de escolher para a nossa prática, e não apenas para a nossa imaginação. É o que nos pede, cada vez mais, um mundo tão fulgurante na sua explosão de signos e mensagens.

O excesso de informação bruta é descontrolado e contemporâneo, mas o desafio permanece o mesmo de há muito tempo: encontrarmos nossa forma de ser sujeitos numa sociedade onde tudo insinua que somos objetos de um sentido que já nos reservaram. Ser sujeito da própria consciência não é, todavia, fechamento dentro da instância individual, pelo contrário: é saber avaliar o que há de problemático na nossa relação com o outro, com as coisas do mundo, e fazer disso a riqueza mesma da nossa vida. Num mundo povoado por signos, saber ler é mais que saber codificar: é escolher o sentido que sabemos dar a eles.

(CARDOSO, Linaldo, inédito)

A coletânea de aforismos que constituem os dois volumes de Humano, demasiado humano, considerado o marco inicial do segundo período da produção de Nietzsche, é um ajuste de contas definitivo com as ideias fundamentais do sistema filosófico de Schopenhauer.

Dedicando o livro à memória do filósofo francês Voltaire e escolhendo como epígrafe uma citação de René Descartes, Nietzsche já o insere simbolicamente na tradição da filosofia das Luzes, caracterizada pela confiança no poder emancipatório da ciência, em seu triunfo contra as trevas da ignorância e da superstição. Não por acaso, portanto, a obra tem como subtítulo Um livro para espíritos livres.

Se, para o jovem Nietzsche, era a arte – e não a ciência – o que constituía a atividade metafísica do homem, em Humano, demasiado humano ela é destituída desse privilégio. Fazendo uma referência velada a pressupostos fundamentais da filosofia de Schopenhauer, dos quais partilhara, Nietzsche toma agora o cuidado de se afastar criticamente deles. “Que lugar ainda resta à arte? Antes de tudo, ela ensinou, através de milênios, a olhar com interesse e prazer a vida, em todas as suas formas. Essa doutrina foi implantada em nós; ela vem à luz novamente agora como irresistível necessidade de conhecer. O homem científico é o desenvolvimento do homem artístico”.

Se, para o jovem Nietzsche, o aprofundamento do conhecimento científico conduzia à proliferação de um saber erudito e estéril, que sufocava a vida, para o Nietzsche do período intermediário o conhecimento científico torna livre o espírito.

Pouco mais tarde, Nietzsche aprofundaria seu novo entendimento relativo ao papel da ciência e à oposição entre esta e a arte. Contrapondo-se àqueles que valorizam apenas a imaginação e as obras-primas do disfarce estético, o filósofo afirma: “eles pensam que a realidade é horrível; contudo, não pensam que o conhecimento até da mais horrível realidade é belo, do mesmo modo que aquele que conhece bastante e amiúde está, por fim, muito longe de considerar horrível o grande todo da realidade, cuja descoberta lhe proporciona sempre felicidade. A felicidade do homem do conhecimento aumenta a beleza do mundo”.

(Adaptado de: GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche. São Paulo, Publifolha, 2000, p. 42-46)