Questões de Concurso

Comentadas sobre sintaxe em português

Foram encontradas 12.020 questões

Com relação a formas verbais empregadas no texto 2A1-I, julgue o item subsequente.

A oração “ao agir de forma autônoma” (primeiro período do

segundo parágrafo) poderia ser substituída por quando agiu

de forma autônoma, sem prejuízo da correção gramatical e

do paralelismo temporal dos eventos tratados no período.

Haja vista a regência de “confrontado” (primeiro período do primeiro parágrafo) admitida no texto, o complemento regido por esse termo só pode ser introduzido pela preposição “com”.

Em “culminou com escolhas” (segundo período do segundo parágrafo), a substituição da preposição “com” por em resultaria em incorreção gramatical no texto.

No trecho “necessário para a responsabilização” (último período do segundo parágrafo), o segmento “para a” poderia ser substituído pelo vocábulo à.

No trecho “os sistemas de IA passam a decidir” (primeiro período do segundo parágrafo), é facultativa a flexão da forma verbal “decidir” no plural, razão por que seria igualmente correta a expressão os sistemas de IA passam a decidirem.

No texto, os termos da expressão “da programada” (primeiro período do segundo parágrafo) poderiam ser flexionados no gênero masculino — do programado —, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.

No último período do primeiro parágrafo, o termo “desafiada” concorda com “centralidade”.

No último período do segundo parágrafo, a oração “excluídas essas situações” expressa circunstância de modo.

No último período do primeiro parágrafo, a oração “essa centralidade da culpa na responsabilidade civil se encontra desafiada pela realidade de sistemas de inteligência artificial” está coordenada, por adição, à oração imediatamente anterior a ela e ambas estão coordenadas à oração inicial desse período.

No segundo período do segundo parágrafo, a expressão “uma vez que” confere noção de consequência à oração “o processo decisório decorreu de um aprendizado automático”.

Em relação às construções sintáticas do texto 2A1-I, julgue o próximo item.

No segundo período do primeiro parágrafo, o sujeito

referencial da forma verbal “superando” é “robôs”.

No início do segundo parágrafo, a substituição de “Perante a” por Perante à comprometeria a correção gramatical do texto.

Texto CG1A1-I

A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores viviam em um estado de natureza — o que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito a sua propriedade. A base para o desalojamento, por sua vez, tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam. Esse argumento remonta ao Segundo tratado sobre o governo (1690), de John Locke, em que o autor defendia que os direitos de propriedade decorrem necessariamente do trabalho. Ao trabalhar a terra, o indivíduo “mistura seu trabalho” a ela; nesse sentido, a terra se torna, de certo modo, uma extensão do indivíduo. Os nativos preguiçosos, segundo os discípulos de Locke, não faziam isso. Não eram, segundo os lockianos, “proprietários de terras que faziam melhorias”; apenas as usavam para atender às suas necessidades básicas com o mínimo de esforço.

James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desse pensamento: considera-se vaga a terra usada para a caça e a coleta e, “se os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis e costumes ou defender os territórios que durante milhares de anos tinham erroneamente pensado serem seus, então são eles que violam o direito natural e podem ser punidos ou ‘destruídos’ como animais selvagens”. Da mesma forma, o estereótipo do nativo indolente e despreocupado, levando uma vida sem ambições materiais, foi utilizado por milhares de conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus na Ásia, na África, na América Latina e na Oceania como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho, com meios que iam desde a escravização pura e simples ao pagamento de taxas punitivas, corveias e servidão por dívida.

David Graeber e David Wengrow. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. São Paulo: Cia das Letras, 2022, p. 169-170 (com adaptações).

Considerando as estruturas morfossintáticas e os aspectos semânticos do texto CG1A1-I, julgue o seguinte item.

No último período do segundo parágrafo, o termo “europeus” concorda com “milhares”.

Texto CG1A1-I

A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores viviam em um estado de natureza — o que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito a sua propriedade. A base para o desalojamento, por sua vez, tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam. Esse argumento remonta ao Segundo tratado sobre o governo (1690), de John Locke, em que o autor defendia que os direitos de propriedade decorrem necessariamente do trabalho. Ao trabalhar a terra, o indivíduo “mistura seu trabalho” a ela; nesse sentido, a terra se torna, de certo modo, uma extensão do indivíduo. Os nativos preguiçosos, segundo os discípulos de Locke, não faziam isso. Não eram, segundo os lockianos, “proprietários de terras que faziam melhorias”; apenas as usavam para atender às suas necessidades básicas com o mínimo de esforço.

James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desse pensamento: considera-se vaga a terra usada para a caça e a coleta e, “se os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis e costumes ou defender os territórios que durante milhares de anos tinham erroneamente pensado serem seus, então são eles que violam o direito natural e podem ser punidos ou ‘destruídos’ como animais selvagens”. Da mesma forma, o estereótipo do nativo indolente e despreocupado, levando uma vida sem ambições materiais, foi utilizado por milhares de conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus na Ásia, na África, na América Latina e na Oceania como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho, com meios que iam desde a escravização pura e simples ao pagamento de taxas punitivas, corveias e servidão por dívida.

David Graeber e David Wengrow. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. São Paulo: Cia das Letras, 2022, p. 169-170 (com adaptações).

Considerando as estruturas morfossintáticas e os aspectos semânticos do texto CG1A1-I, julgue o seguinte item.

No último período do segundo parágrafo, a oração “para obrigar os povos nativos ao trabalho” funciona como complemento do termo “pretexto”.

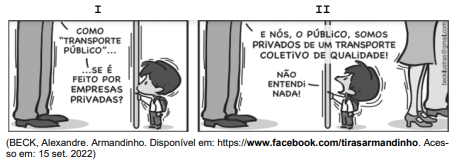

Sobre a tirinha, é correto afirmar que

Segundo a análise dos elementos de coesão, pode-se afirmar que uniria, correta e semanticamente, a parte em destaque em relação à anterior a inclusão da seguinte conjunção:

• Durante séculos, as pessoas usaram tudo o que podiam para se alimentar.

• A ReFED é uma organização focada na redução do desperdício de alimentos.

Com base na norma-padrão de regência verbal e nominal, os trechos destacados podem ser substituídos, respectivamente, por:

Leia a crônica de Moacyr Scliar para responder à questão.

Quando eu tinha a tua idade

Ai, Senhor, não nos deixe cair na tentação de dizer ao nosso filho ou à nossa filha qualquer coisa que comece com “Quando eu tinha a tua idade...”

Dificilmente haverá, nas sempre difíceis relações entre pais e filhos, frase mais perigosa. Para começar, ela alarga o gap entre as gerações, este fosso que separa adultos de crianças ou adolescentes, e cuja largura, nesta era de rápidas transformações, se mede em anos-luz. No entanto, os pais a usam, é uma coisa automática. Olhamos o quarto desarrumado e observamos: “Quando eu tinha a tua idade, fazia a cama sozinho”. Examinamos a redação feita para a escola e sacudimos a cabeça: “Quando eu tinha a tua idade, não cometia esses erros de ortografia. E a minha letra era muito melhor”. Sim, a nossa letra era melhor. Sim, íamos sozinhos até o centro da cidade.

Sim, aos dez anos já trabalhávamos e sustentávamos toda a família. Sim, éramos mais cultos, mais politizados, mais atentos. Conhecíamos toda a obra de Balzac, entoávamos todas as sinfonias de Beethoven. Éramos o máximo.

Mas éramos mesmo? Se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão? Sim, íamos até o centro da cidade, mas a cidade era menor, mais fácil de ser percorrida. Sim, trabalhávamos – mas havia outra alternativa?

Cada geração recorre às habilidades de que necessita. Sabíamos usar um martelo ou consertar um abajur, mas eles dedilham um computador com a destreza de um virtuose. Nós jogávamos futebol na várzea, mas agora que a febre imobiliária acabou com os terrenos baldios, os garotos fazem prodígios com o skate nuns poucos metros quadrados.

Bem, mas então não podemos falar aos nossos filhos sobre a nossa infância? Longe disso. Há uma coisa que podemos compartilhar com eles; os sonhos que tivemos, e que, na maioria irrealizados (ai, as limitações da condição humana), jazem intactos, num cantinho da nossa alma. São estes sonhos que devemos mobilizar como testemunhas de nosso diálogo com os jovens.

Fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser;

fale de suas fantasias:

– Quando eu tinha a tua idade, meu filho, eu era criança como tu. E era bom.

(Coleção melhores crônicas: Moacyr Scliar.

Org. Luís Augusto Fischer. Global Editora. Adaptado)