Questões de Concurso

Comentadas para pc-ro

Foram encontradas 664 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

O projeto GUGU da Funcab promove a reintegração física, psíquica e social de idosos através de atividades variadas em 28 núcleos na cidade de Niterói.

Sendo assim,marque a alternativa correta.

tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar...

...debaixo d'água lá se vai a vida inteira...”

(Sá eGuarabira)

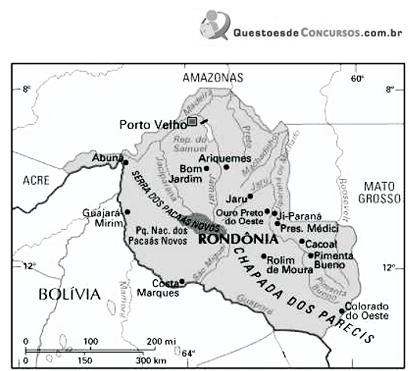

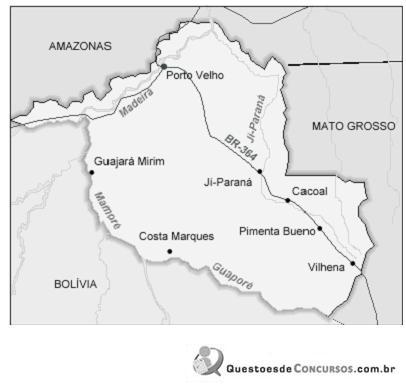

O trecho da música acima se refere à Represa de Sobradinho no Vale do Rio São Francisco, na região Nordeste do país, mas serve para exemplificar os danos causados pela instalação da Hidrelétrica do Jirau, no município de Porto Velho, em Rondônia. As hidrelétricas do Rio Madeira foram comparadas a uma “bomba atômica” pela ambientalista Telma Monteiro, em seu blog: “as barragens produzem o efeito arrasador de uma bomba sobre o solo, enviando ondas de destruição na Amazônia, provocando um desequilíbrio ambiental. A Amazônia é frágil e basta um único mega-projeto para desencadear e propagar a destruição”. Como consequência social e ambiental, respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau podemos citar:

(ABREU, Cristiane de et.al.- Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná - Ceulji/Ulbra)

De acordo com o texto anterior é correto afirmar que as causas dos conflitos envolvendo os índios em Rondônia são:

Analisando a história acima narrada, a conduta praticada por Aurélio se enquadra no seguinte tipo penal:

Com base em tal dispositivo, a garantia abaixo que NÃO está assegurada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal de 1988 é:

Em ambos os textos, podemos perceber dois momentos pontuais da crisemundial que se estabeleceu a partir de 2007. Baseando-se neles e nos seus conhecimentos sobre o assunto,marque a opção correta.

Crime organizado e militarização

Apesar de todos os avanços ocorridos no estado de direito, o crescimento da violência e da criminalidade, ao lado do agravamento das já graves violações de direitos humanos no ano de 1994, conduziu as autoridades a uma militarização crescente do enfrentamento da violência. Os resultados bastante limitados, para dizer o mínimo, atingidos pela ocupação militar da cidade do Rio de Janeiro mostram claramente a ineficiência dessa abordagem. O equívoco não é apenas logístico, mas reside na concepção mesma da abordagem militarizada.

O estereótipo das sociedades modernas, em especial as cidades, como o lugar da violência faz crer que a violência urbana tenha aumentado de forma ininterrupta desde a formação das grandes cidades, mas isso não corresponde à realidade. Na realidade, o crescente monopólio da violência física e o autocontrole que os habitantes da cidade progressivamente se impuseram levaram a uma crescente “pacificação” do espaço urbano. Se os níveis de criminalidade forem tomados como um indicador de violência, fica claro que esta declinou desde meados do século XIX até meados do século XX: somente por volta dos anos 1960 a violência e o crime começam a aumentar, tornando-se o crime mais violento depois dos anos 1980.

Apesar da violência, do crime, das graves violações

de direitos humanos, não está em curso no Brasil uma “guerra

civil” que exige uma crescente militarização, com a

intervenção das forças armadas – como ocorreu na cidade do

Rio de Janeiro. A noção de guerra é equivocada por que os

conflitos ocorrem no interior da sociedade, onde seus

membros e grupos sociais – especialmente em sociedades

com má distribuição de renda – jamais cessam de viver em

situações antagônicas. É a democracia que permite à

sociedade conviver com o conflito, graças ao respeito das

regras do jogo definidas pela constitucionalidade e dos

direitos humanos, tanto direitos civis e políticos como sociais

e econômicos: o enfrentamento militarizado do crime

organizado não é compatível com a organização democrática

da sociedade. Nenhuma pacificação na sociedade é

completa. A matança pela polícia, a violência do crime, as

chacinas, os arrastões, a guerra do tráfico não são episódios

de uma guerra civil nem retorno ao estado de natureza. São

consequências de conflitos e políticas de Estado

permanentemente reproduzidas pelas relações de poder

numa sociedade autoritária ao extremo, por meio das

instituições e das desigualdades sociais.

(...)

Essa crítica às operações militares e ao equívoco, a

nosso ver, do governo federal e do governo do estado do Rio

de Janeiro em prolongar, com pequenas modificações, um

convênio de duvidosa legitimidade constitucional não visa

pregar a inação do governo federal, ou até mesmo das forças

armadas. É intolerável para o estado de direito e para a forma

democrática de governo que largas porções do território

nacional estejam controladas pelo crime organizado como em

várias favelas e bairros ou nas fronteiras dos estados. Mas é

inaceitável, na perspectiva de uma política de segurança sob

a democracia, uma delegação do governo civil às forças

armadas para um enfrentamento do crime que tem contornos

das antigas operações antiguerrilhas. De alguma forma essa

intervenção militar velada no estado do Rio de Janeiro confere

novas formas inquietantes da militarização das questões civis

da segurança pública, agravando a continuidade da influência

das forças armadas já presente na manutenção do

policiamento ostensivo por forças com estatuto de subsidiárias às forças armadas e pelo foro especial das

justiças militares estaduais. Ora, a formalidade estrita da

democracia requer que o governo civil exerça a plenitude de

seu poder na definição e no exercício da política de

segurança.

In: DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços – direitos humanos no

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 31-34.

” Assinale a alternativa que NÃO apresenta correção em relação à norma culta devido ao erro no emprego da preposição.

Crime organizado e militarização

Apesar de todos os avanços ocorridos no estado de direito, o crescimento da violência e da criminalidade, ao lado do agravamento das já graves violações de direitos humanos no ano de 1994, conduziu as autoridades a uma militarização crescente do enfrentamento da violência. Os resultados bastante limitados, para dizer o mínimo, atingidos pela ocupação militar da cidade do Rio de Janeiro mostram claramente a ineficiência dessa abordagem. O equívoco não é apenas logístico, mas reside na concepção mesma da abordagem militarizada.

O estereótipo das sociedades modernas, em especial as cidades, como o lugar da violência faz crer que a violência urbana tenha aumentado de forma ininterrupta desde a formação das grandes cidades, mas isso não corresponde à realidade. Na realidade, o crescente monopólio da violência física e o autocontrole que os habitantes da cidade progressivamente se impuseram levaram a uma crescente “pacificação” do espaço urbano. Se os níveis de criminalidade forem tomados como um indicador de violência, fica claro que esta declinou desde meados do século XIX até meados do século XX: somente por volta dos anos 1960 a violência e o crime começam a aumentar, tornando-se o crime mais violento depois dos anos 1980.

Apesar da violência, do crime, das graves violações

de direitos humanos, não está em curso no Brasil uma “guerra

civil” que exige uma crescente militarização, com a

intervenção das forças armadas – como ocorreu na cidade do

Rio de Janeiro. A noção de guerra é equivocada por que os

conflitos ocorrem no interior da sociedade, onde seus

membros e grupos sociais – especialmente em sociedades

com má distribuição de renda – jamais cessam de viver em

situações antagônicas. É a democracia que permite à

sociedade conviver com o conflito, graças ao respeito das

regras do jogo definidas pela constitucionalidade e dos

direitos humanos, tanto direitos civis e políticos como sociais

e econômicos: o enfrentamento militarizado do crime

organizado não é compatível com a organização democrática

da sociedade. Nenhuma pacificação na sociedade é

completa. A matança pela polícia, a violência do crime, as

chacinas, os arrastões, a guerra do tráfico não são episódios

de uma guerra civil nem retorno ao estado de natureza. São

consequências de conflitos e políticas de Estado

permanentemente reproduzidas pelas relações de poder

numa sociedade autoritária ao extremo, por meio das

instituições e das desigualdades sociais.

(...)

Essa crítica às operações militares e ao equívoco, a

nosso ver, do governo federal e do governo do estado do Rio

de Janeiro em prolongar, com pequenas modificações, um

convênio de duvidosa legitimidade constitucional não visa

pregar a inação do governo federal, ou até mesmo das forças

armadas. É intolerável para o estado de direito e para a forma

democrática de governo que largas porções do território

nacional estejam controladas pelo crime organizado como em

várias favelas e bairros ou nas fronteiras dos estados. Mas é

inaceitável, na perspectiva de uma política de segurança sob

a democracia, uma delegação do governo civil às forças

armadas para um enfrentamento do crime que tem contornos

das antigas operações antiguerrilhas. De alguma forma essa

intervenção militar velada no estado do Rio de Janeiro confere

novas formas inquietantes da militarização das questões civis

da segurança pública, agravando a continuidade da influência

das forças armadas já presente na manutenção do

policiamento ostensivo por forças com estatuto de subsidiárias às forças armadas e pelo foro especial das

justiças militares estaduais. Ora, a formalidade estrita da

democracia requer que o governo civil exerça a plenitude de

seu poder na definição e no exercício da política de

segurança.

In: DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços – direitos humanos no

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 31-34.

Crime organizado e militarização

Apesar de todos os avanços ocorridos no estado de direito, o crescimento da violência e da criminalidade, ao lado do agravamento das já graves violações de direitos humanos no ano de 1994, conduziu as autoridades a uma militarização crescente do enfrentamento da violência. Os resultados bastante limitados, para dizer o mínimo, atingidos pela ocupação militar da cidade do Rio de Janeiro mostram claramente a ineficiência dessa abordagem. O equívoco não é apenas logístico, mas reside na concepção mesma da abordagem militarizada.

O estereótipo das sociedades modernas, em especial as cidades, como o lugar da violência faz crer que a violência urbana tenha aumentado de forma ininterrupta desde a formação das grandes cidades, mas isso não corresponde à realidade. Na realidade, o crescente monopólio da violência física e o autocontrole que os habitantes da cidade progressivamente se impuseram levaram a uma crescente “pacificação” do espaço urbano. Se os níveis de criminalidade forem tomados como um indicador de violência, fica claro que esta declinou desde meados do século XIX até meados do século XX: somente por volta dos anos 1960 a violência e o crime começam a aumentar, tornando-se o crime mais violento depois dos anos 1980.

Apesar da violência, do crime, das graves violações

de direitos humanos, não está em curso no Brasil uma “guerra

civil” que exige uma crescente militarização, com a

intervenção das forças armadas – como ocorreu na cidade do

Rio de Janeiro. A noção de guerra é equivocada por que os

conflitos ocorrem no interior da sociedade, onde seus

membros e grupos sociais – especialmente em sociedades

com má distribuição de renda – jamais cessam de viver em

situações antagônicas. É a democracia que permite à

sociedade conviver com o conflito, graças ao respeito das

regras do jogo definidas pela constitucionalidade e dos

direitos humanos, tanto direitos civis e políticos como sociais

e econômicos: o enfrentamento militarizado do crime

organizado não é compatível com a organização democrática

da sociedade. Nenhuma pacificação na sociedade é

completa. A matança pela polícia, a violência do crime, as

chacinas, os arrastões, a guerra do tráfico não são episódios

de uma guerra civil nem retorno ao estado de natureza. São

consequências de conflitos e políticas de Estado

permanentemente reproduzidas pelas relações de poder

numa sociedade autoritária ao extremo, por meio das

instituições e das desigualdades sociais.

(...)

Essa crítica às operações militares e ao equívoco, a

nosso ver, do governo federal e do governo do estado do Rio

de Janeiro em prolongar, com pequenas modificações, um

convênio de duvidosa legitimidade constitucional não visa

pregar a inação do governo federal, ou até mesmo das forças

armadas. É intolerável para o estado de direito e para a forma

democrática de governo que largas porções do território

nacional estejam controladas pelo crime organizado como em

várias favelas e bairros ou nas fronteiras dos estados. Mas é

inaceitável, na perspectiva de uma política de segurança sob

a democracia, uma delegação do governo civil às forças

armadas para um enfrentamento do crime que tem contornos

das antigas operações antiguerrilhas. De alguma forma essa

intervenção militar velada no estado do Rio de Janeiro confere

novas formas inquietantes da militarização das questões civis

da segurança pública, agravando a continuidade da influência

das forças armadas já presente na manutenção do

policiamento ostensivo por forças com estatuto de subsidiárias às forças armadas e pelo foro especial das

justiças militares estaduais. Ora, a formalidade estrita da

democracia requer que o governo civil exerça a plenitude de

seu poder na definição e no exercício da política de

segurança.

In: DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços – direitos humanos no

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 31-34.

A justificativa para o uso de aspas na expressão sublinhada é a de que ela:

Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei de Execução Penal, Gustavo cometeu